Paris 10e – Pas facile d’expliquer le Yams à des réfugiés. Il est 14h30 un après-midi d’automne, quand Martine, la présidente du Camres, le centre d’accueil de jour le plus punk du 10e arrondissement, fait apprécier son meilleur anglais à une tablée studieuse. Aussitôt finies les explications, Ahmed (1), afghan, fait rouler les dés entre ses phalanges avant de les envoyer sur le tapis vert. La chance est plutôt avec lui. « Tu devrais prendre les 4 », lance-t-elle. Ahmed suit le conseil. Il finira par remporter la partie. « Tu ne veux pas jouer, Paul (1) ? », demande Martine à un petit bonhomme aux cheveux poivre et sel qui a fait son apparition au-dessus de son épaule. « D’accord, mais on joue de l’argent », propose l’homme, en vain.

Au Centre d’accueil et de médiation relationnelle éducative et sociale (Camres), le mardi après-midi, on joue. Le jeudi, c’est poterie. Dans la pièce principale, une vingtaine d’habitués tapent le carton, s’opposent au Puissance 4 ou à la Bonne Paye. Pour ce lieu qui accueille sans distinction toutes les « personnes en errance », c’est un moyen de « faire se rencontrer des gens qui d’habitude ne se parlent pas », explique Martine. « Il y a un truc très catho chez eux », rebondit Remi Féraud, l’ancien maire du 10e devenu sénateur :

« Partager avec des jeux, partager le pain. »

En 25 ans, le lieu né de la rencontre entre un prêtre et un rockeur a traversé plusieurs crises migratoires et accueilli les damnés du bitume. Il est aujourd’hui un phare pour tous ceux qui sont à la rue. « Malgré les difficultés, ils n’ont jamais dérogé à leur principe », vante Monsieur Féraud. « La relation est très ancienne avec le Camres », souligne Alexandra Cordebard, l’actuelle maire du 10e :

« Ce sont de vieux compagnons de route. »

Kaboul café

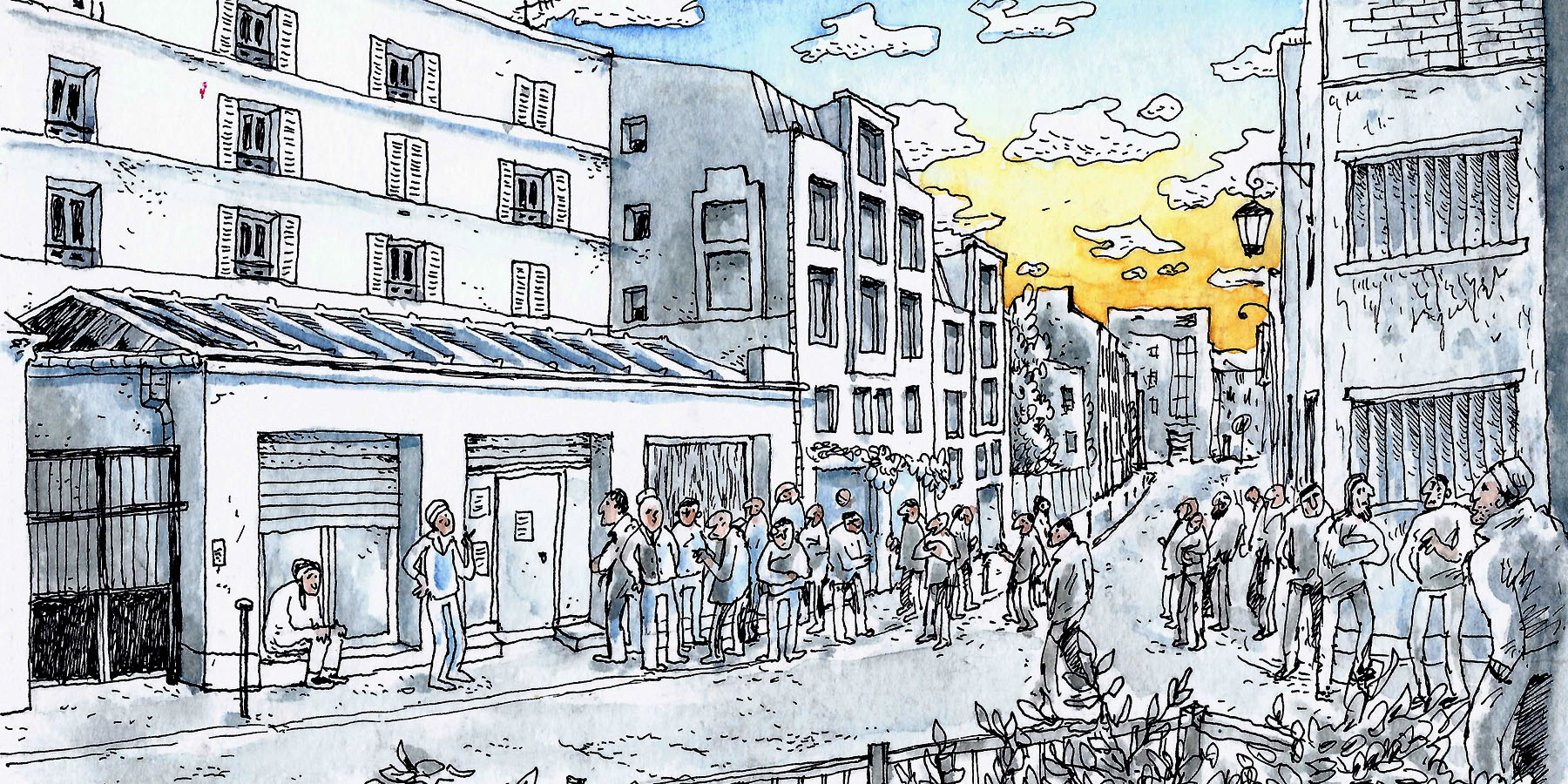

Devant le centre, c’est la cohue. Comme chaque mardi matin. Une petite centaine de personnes patientent à la porte, dans le froid. Sac sur le dos ou cabas à la main. L’ambiance est plutôt masculine. Pour se frayer un chemin jusqu’en tête de file, il faut savoir jouer des coudes. Sophie (1), elle, refuse de se mêler à la foule. La jeune femme au pull gris et à la mine dure comme de la pierre préfère attendre que la situation se décante. « C’est un troupeau de vaches, certains on dirait qu’ils n’ont pas mangé depuis 2 mois », peste-t-elle entre deux bouffées de cigarette, tout en zieutant jalousement la queue qui grossit à vue d’œil.

(img) Tout le monde est le bienvenu au Camres

« A cette époque, je voyais les Afghans presque tous les soirs. Je pouvais calmer les situations. »

« Jean Michel, il venait souvent nous voir au square Villemin », complète Mohammad, qui a connu le jardin il y a une dizaine d’années. Depuis, ses compatriotes affluent. Chaque jour apporte son lot de primo-arrivants paumés dans la capitale. « À la Chapelle, il y a beaucoup de bagarres. Ici, on est protégés », rebondit Adil (1). Installé à l’une des dix tables dressées pour le petit déjeuner, le jeune homme tape la discute tout en écoutant des tubes pop « made in Kaboul » sur son téléphone. « J’ai vu l’adresse du Camres sur un tract distribué aux migrants en Grèce à propos de Paris », assure Jean-Michel. Martine surenchérit :

« Pour moi, le Camres est connu jusqu’en Afghanistan. »

Une vague de migration après l’autre

Difficile de se départir de cette image qui lui colle à la peau. Mais « on doit veiller à ne pas devenir uniquement un accueil de migrants », oppose Elsa :

« On est ouvert à tous. La France, c’est tout le monde. »

Revenir sur l’histoire du Camres, c’est pourtant observer à la loupe plus de trente ans d’histoire de l’immigration. « Dans le quartier, c’est certainement le lieu qui peut raconter le mieux cette histoire », s’enthousiasme Alexandre Cordebard, le maire du 10e arrondissement.

Le centre d’accueil a absorbé, bien malgré lui, les différentes vagues migratoires. Dans les années 1990, dans le petit local de l’impasse Dubail, se mêlent réfugiés algériens fuyant la décennie noire et zonards du quartier. Certains continuent à s’accouder au bar, les matins de petits déjeuners pour évoquer les souvenirs du pays ou les galères du moment. Au début des années 2000, c’est au tour de ressortissants d’Europe centrale, roumains en majorité, de poser leur bagage dans le 10e. Ils ne resteront pas longtemps. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l’intérieur. C’est le temps des charters et du karcher.

En pleine tempête, le lieu subit aussi les changements de cap de la politique migratoire. Après la fermeture de Sangatte en 2002, le Camres sature. Les familles affluent. Les intervenants sociaux croulent sous les demandes de prises en charge. « C’est à ce moment que les Afghans sont arrivés en masse à Paris », se souvient Jean-Michel. « C’est l’une des structures phare de cette première crise migratoire », se souvient Remi Féraud, alors adjoint à la mairie du 10e :

« A cette époque, les pouvoirs publics avaient tendance à se décharger sur des structures comme le Camres. »

Au printemps 2015, alors que les campements sauvages se multiplient dans le nord-est parisien, le centre recueille tous les exilés du coin. « Au moment de l’ouverture du corridor Grèce Allemagne, on avait un monde fou », se souvient Jean-Michel. Des Afghans bien sûr mais aussi des Soudanais ou des Ethiopiens. Récemment, les exilés viennent un peu moins. Certains craignent l’expulsion, dont une grande majorité de dublinés [personnes qui ont déposé l’asile dans un autre pays de l’Union européenne]. « A un moment, on s’est retrouvés avec des tas de personnes assignées à résidence. Les gens venaient nous voir, ils ne comprenaient plus rien », poursuit le petit homme. Le Camres ressent de plein fouet le tournant sécuritaire mené par le gouvernement de Gérard Collomb. Cela fait râler Elsa :

« Si je sais qu’un de mes hébergés risque de se faire arrêter lors d’une convocation à la préfecture, est-ce que c’est mon rôle de l’y envoyer ? »

10e Zoo

A ses débuts, le Camres était surtout une rose des vents pour les « paumés » du 10e comme les appelle affectueusement le Père Antoine Baron. L’homme, col romain sous parka bleue, était jeune prêtre quand il a lancé l’asso’ et ouvert le lieu en 1992. « Quand j’ai fait le tour de l’église Saint-Laurent pour la première fois, j’ai vu des mecs qui se shootaient, d’autres qui squattaient. D’autres qui pissaient sur le mur de l’église à tel point qu’il avait verdi », raconte-t-il devant une raclette, dégustée boulevard des Ternes, à deux pas de sa nouvelle paroisse :

« A l’époque le 10e, c’était zone. »

« A l’église, on était envahi de tapeurs. Y’avait de tout : des vrais, des faux, des nécessiteux, des salopards. » Alors, avec ses sandales et son sac en bandoulière, le Père Antoine est parti à la rencontre des loubards du quartier. Pas pour les évangéliser. « Je ne voulais pas faire du caritatif catho. Je voulais juste qu’on les regarde comme les autres. » Nait alors l’idée d’une structure qui ferait de l’accueil inconditionnel sa colonne vertébrale :

« Il manquait un lieu d’insertion pour faire du social et du médical. »

Antisocial

Le Camres, c’est aussi l’histoire d’une rencontre entre un homme d’Eglise et un rockeur, Raymond Manna, le bassiste et manager du groupe Trust. Le bon père Antoine enchaîne les anecdotes sur son compagnon de route. « Oh, il faut que je vous en raconte une autre », s’amuse l’homme dont la hauteur ecclésiastique s’efface à l’évocation de ses plus belles aventures. Avec Raymond, Antoine en a fait de belles. À commencer par confirmer ce dernier, au début des années 90. La rockstar avait alors la quarantaine, « des santiags, des cheveux ondulés à la Louis XIV, une éternelle veste bleue et une tronche pas possible » :

« C’était quelqu’un d’inclassable, un peu fêlé, mais avec une intelligence brillante, en étoile. »

(img) Punk + prêtre

De celle qui pige tout en un coup d’œil, complète le prêtre. Raymond devient rapidement la figure de proue du Camres. Une figure de rédemption – un orphelin qui a fait fortune dans la musique avant de voir la lumière – et un leader inespéré pour la petite association du serviteur de Dieu. L’ancienne rock-star est rapidement au four et au moulin. C’est lui qui dégote le premier local, un ancien atelier de fleuristes, voisin de celui qu’occupe l’asso’ aujourd’hui. Lui qui reprend le flambeau quand le père Antoine quitte le navire, l’âme en peine, en 1999, pour exercer dans une autre paroisse. Raymond fait de même quelques années plus tard. De toute façon, le cœur n’y était plus. Quelque mois, plus tôt, une vingtaine d’habitués du Camres, galvanisés par des leaders mal intentionnés, assure-t-il, essaient de « prendre le pouvoir » :

« Ils m’ont sauté dessus. Ils m’ont immobilisé. Ils voulaient piquer les réserves de nourriture et de café. »

Les insurgés n’en feront finalement rien mais quelque chose se brise dans l’esprit du Père. Et puis, il y a ce projet de faire du Camres un centre d’hébergement d’urgence. Père Antoine avait tout trouvé : le lieu – une synagogue que son rabbin voulait céder – et la somme demandée par le proprio et les partenaires. Le projet est mort-né, c’est le coup de grâce. Le prêtre refuse d’en dire plus.

Les justes

« Quand je ferme la porte du Camres, je n’en ai pas fini », annonce froidement Jean-Michel. On ne sent ni amertume, ni joie dans sa voix. La vie de l’homme, depuis son retour d’Afrique, est rythmée par les saisines, les recours et les arrivées de familles afghanes à la capitale. Avant, ce bébé de mai 68 passait de pays en pays pour développer des politiques agricoles alternatives : au Cuba, au Nicaragua, au Mozambique, en Tanzanie… Maintenant, il est devenu une sorte de vigie pour les exilés du quartier. Quelques mois après son retour à Paris, Jean-Michel rencontre rencontre Nadjib, au cours d’une maraude. Trois ans plus tard, cet ado afghan obtient le statut de réfugié, puis la nationalité française, bien épaulé dans ses démarches par Jean-Michel. « A force de contact, quelque chose s’est passé », annonce t-il avec pudeur :

« Je l’ai adopté. »

Dix ans plus tard, la colonie afghane occupe toujours autant son agenda. Entre temps, la famille de Nadjib est arrivée en France. Sa mère, son père… Une véritable petite colonie qui vit à Rennes. Elsa, elle, vit en ce moment les premiers pas de Rahim Gul dans la vie adulte. A 24 ans, il vient de dégoter son premier job. Elle a rencontré le jeune afghan, aujourd’hui réfugié statutaire, lors de son stage de fin d’étude dans l’asso’ France Terre d’Asile. Après la fin de son contrat, Rahim Gul la rappelle. Un café en entraîne un autre, et le jeune homme entre dans la vie d’Elsa. Aujourd’hui, il fait partie de sa famille. « Il y a des moments où des relations se nouent », raconte la jeune femme, sorte de marraine pour le jeune orphelin.

Ceux qui sont perdus

Devant la porte d’entrée du Camres, Gilles sert du café à ceux qui préfèrent la fraîcheur matinale à l’agitation de la salle. « Combien de sucres pour toi ? », demande-t-il à Philippe. Cet habitué, à la rue depuis une paire d’années, se promène toujours avec deux énormes baluchons, porte un épais manteau en cuir retourné. Il se fait appeler l’empereur.

« – Quatre, s’il te plait Gilles. »

« – Fais attention à ton diabète ! »

« – Ça va, j’ai 50 ans. »

« – Justement. »

Tout le monde connaît Gilles. Et Gilles connaît tout le monde. À l’entrée, il met de l’huile dans les rouages, surtout avec ceux qui fréquentent le lieu depuis perpète et se sentent parfois lésés. « Il y a parfois des commentaires racistes de la part de certains habitués », regrette Jean-Michel :

« Aux gens qui ne sont pas contents de voir des étrangers, on leur dit qu’ils peuvent aller voir ailleurs. »

Dans la pièce principale, une vingtaine d’habitués tapent le carton, s’opposent au Puissance 4 ou à la Bonne Paye. / Crédits : Guillaume Duchemin

Le Camres recueille des précaires de tout poil : des toxicos, des SDF et des paumés. Autour de Gilles, on retrouve Alain, Marie (1) ou encore Didier. Le petit groupe tape la discute autour d’un petit chariot sur lequel trônent thermos de café et pâtes de fruits. Le premier, grand, mince, à la légère coupe afro, trimballe toujours son grand sac avec lui. « Je ne préfère pas évoquer ma situation personnelle » annonce t-il avec pudeur. Tout juste, apprendrons-nous, qu’il vient depuis « quelque temps » et qu’il trouve qu’on « est plutôt bien accueilli » au Camres. Marie, elle, est plus volubile. La dame vit en banlieue parisienne dans un appart’ dont elle est propriétaire. Mais depuis quelques mois, les ennuis s’enchaînent. Derrière tuile en date : on lui a coupé l’eau. « Ils ne peuvent pas me le couper, ils n’ont pas le droit. » Cela fait plusieurs années qu’elle ne paie plus ses factures. Marie s’énerve et crie sa rage à qui veut bien l’entendre. « On ne sait pas grand-chose sur elle. Mais on ne pose pas de questions si elle ne veut pas parler », précise Elsa :

« C’est rare pour un lieu d’accueil. »

Idem pour Joséphine, une petite dame qui répète à tous ceux qu’elle croise que « la misère, ça vient par crans ». Didier, lui, a moins de mal à parler de sa situation personnelle. De retour à Paris après avoir vécu plusieurs années dans le sud de la France, l’homme aux longs cheveux blancs, dont la dégaine n’est pas sans rappeler celle de Léo Ferré, a plongé à cause de dettes héritées de sa mère. « Ma carte bleue a été bloquée. C’est comme ça que je suis arrivé ici il y a un an. » Didier passe du coq à l’âne, évoque pêle-mêle son enfance, son ancien job de surveillant au Louvre, son dernier passage en hôpital psychiatrique ou le dernier film qu’il a vu à la télé. « On est face à des gens qui ont d’énormes problèmes, c’est clair », reconnaît Jean-Michel. « Je pense qu’il y a eu un tendance de la part des assistants sociaux d’envoyer les cas les plus difficiles au Camres », renchérit Rémi Féraud.

Devant, le centre, un homme nous interpelle. Il se fait appeler « le Patron » parce que « tout le monde me connaît dans la rue ». Plus de 15 ans qu’il fréquente le Camres, entre deux séjours en prison. Bourré de tics, le visage marqué par les excès, l’homme nous demande si on vient du « premier ou du deuxième monde » :

« Le premier monde, c’est ceux qui ont une voiture, un logement. Le deuxième monde, c’est la rue. »

Abrité sous un porche, Mohammad regarde le temps passer tout en tirant sur sa cigarette. On le voit presque toutes les semaines au Camres. Sept ans en France, un statut de réfugié obtenu de haute lutte, et l’homme n’est pas encore tiré d’affaire. Il fait partie des déçus de l’asile. « Je ne comprend pas. Je parle bien français mais je ne trouve pas de travail », maugrée ce trentenaire aux cheveux en bataille. « Il est assez marqué par son passage à la rue, je pense », reconnaît Elsa. L’homme s’interroge :

« Moi j’ai aidé des gens à la rue, mais la France elle, elle ne m’a pas aidé. Pourquoi ? »

Les emmerdes

Martine râle. En une semaine, elle a eu son lot de contrariétés. On lui a barboté son sac. Heureusement, un habitué le lui a ramené. « Avec tout dedans », tient-elle à préciser. Dans les toilettes du Camres, les rouleaux de PQ disparaissent à mesure qu’on les y déposent. Même chose pour les revues Philo Magazine que la petite dame continue à apporter. Et plus, inquiétant, son couteau à pain. Son histoire, c’est un peu le tonneau des Danaïdes, version travail social. « Tu rigoles, mais ça me fait vraiment chier », bougonne t-elle.

« Il ne faut interdire que ce que l’on peut empêcher. Ici, on n’a pas de vigile. Pas de sécu », lance t-elle à la dérobée. La dame à l’éternel gilet en fourrure blanche, qu’elle arbore souvent au-dessus d’un pull en maille épaisse, porte cette autogestion un brin foutraque en étendard. Elle veut abolir les rapports de pouvoir tout en aidant les « gens à se redresser ». « Au Camres, on est un peu punk, c’est vrai », raconte t-elle avec coquetterie.

Exemple : dans la file d’attente du petit déj, l’équipe refuse de s’appuyer sur les leaders communautaires ou les grandes gueules, alliés tout naturels du travail social, pour éviter le chahut. Alors forcément, parfois, ça coince. « Il y a de l’agressivité ici. Ce n’est pas calme », se plaint Alain (1), un habitué du Camres:

« Il y a deux semaines, j’étais assis à cette table. J’ai demandé si je pouvais fermer la porte d’entrée. Et j’ai pris des coups de pieds. »

Parfois, aussi, il y a des bagarres. « Intracommunautaires, entre Hazâra et Pachto, entre Pakistanais et Afghans », liste Jean-Michel. Elles sont épisodiques, bien sûr, mais elles ont une conséquence fâcheuse pour les usagers : la fermeture temporaire du lieu. Dans la petite impasse Dubail, ces escarmouches ont aussi l’inconvénient d’apporter de l’eau au moulin de ceux qui voudraient que le lieu disparaisse. « Il y a eu des pétitions contre le Camres. Les gens nous écrivent à ce sujet », concède la maire du 10e. Pêle-mêle : l’hôtel d’en face qui voit sa cote dépréciée, la maison de retraite et les riverains excédés par le bruit… « On reste vigilant quand il y a un problème », poursuit l’édile. « Tous ceux qui fréquentent ce lieu ont tendance à le protéger », rebondit son prédécesseur :

« Il faut des lieux d’accueil atypiques comme celui-ci. »

(1) Les prénoms ont été modifiés.

Soutenez

Soutenez