Uzerche (19) – Il est plus de 18h ce 22 mars 2020 quand la nouvelle commence à circuler. Il y aurait une « mutinerie » à Uzerche depuis quelques heures. Au loin, les voisins du centre de détention corrézien aperçoivent des volutes de fumée, bientôt chassées par les hélices d’hélicoptères qui survolent la prison. Les routes qui mènent au pénitencier scintillent de gyrophares. À l’intérieur des bâtiments carcéraux, on parle de « scène de guerre », de « guérilla urbaine ». « On s’est vu perdre le centre », avouera plus tard un maton.

Dès le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, des incidents secouent les prisons françaises. Manque d’hygiène, de masques, promiscuité, le gouvernement tarde à réagir. Avec l’annonce de la fin des parloirs et des visites familiales, les pensionnaires d’Uzerche, déjà isolés, se retrouvent coupés du monde. Il n’existe aucun transport en commun pour se rendre à la prison. Une immense bâtisse perdue au milieu des champs, à une trentaine de kilomètres de Brive, la grande ville du coin. Le 22 mars, une centaine de détenus prennent le contrôle d’une partie de la prison. L’administration estime les dégâts à 2,7 millions d’euros. Deux bâtiments sont fermés, hors service. « C’est un dossier hors norme », s’exclame Philippe Caetano, l’avocat des surveillants. Privés de cellules, plus de 300 prisonniers sont transférés dans toute la France. 53 personnes ont été ou doivent être jugées par 14 parquets différents. Avec leurs avocats, ils pointent des revendications légitimes face au Covid, des mauvais traitements et vengeances de l’administration et un traitement judiciaire problématique. StreetPress a retissé le fil de l’émeute et a enquêté sur les raisons du mouvement dans cette prison corrézienne.

Des cellules trafiquées

Le matin du 22 mars, un forçat prévient un gardien : « Ta cheffe n’est pas prête de rentrer chez elle ce soir ». C’est dimanche, seulement 26 agents sont en poste, un quart des effectifs. Depuis quelques jours, les appels à bloquer les prisons se multiplient via les portables de taulards de différents pénitenciers et les réseaux sociaux. « La rumeur, c’est que ça allait péter. Des grosses têtes le disaient », admet Angel L., un ancien détenu d’Uzerche, durant son procès. À l’époque, cela fait un mois qu’il est au pénitentiaire corrézien, il occupe une des 142 cellules du bâtiment D depuis une semaine. La D313. À 14h, il part en promenade avec d’autres incarcérés. Leur cour jouxte celle du bât’ C. Les soixante prisonniers de chaque côté sont séparés d’un grillage. Pendant que certains font leur sport, comme Salim (1), d’autres s’organisent. Dans les deux bâtiments, 68 portes de cellules sont trafiquées par les détenus pour rester ouvertes, avec des bouts de bois ou des allumettes dans les serrures. « Les surveillants n’ont pas pu mettre la clé pour enfermer les gens », détaille Charly (1), pensionnaire du D.

Vers 16h30, des taulards arrivent dans la cour avec un linge. Très rapidement, une vingtaine d’entre eux forment une pyramide humaine, passent les barbelés au-dessus de la grille à l’aide du drap et escaladent pour arriver en « zone neutre », ces coursives qui traversent la prison. « Il devait y avoir une cinquantaine de personnes qui sont passées par-dessus le grillage », se souvient Salim. Lui assure avoir continué de faire son sport durant l’émeute :

« Ceux qui sont montés ont commencé à tout casser, et tout le monde a suivi. »

Gomme-cogne contre cailloux

Dans la foulée, les émeutiers brisent des clôtures pour faire la jonction avec le bâtiment C. Durant plusieurs heures, une centaine de détenus – un cinquième de la prison – se déplacent de façon désordonnée. Un premier groupe d’une vingtaine de personnes monte sur le bâtiment administratif en se servant des grillages de la promenade. « Le toit de la prison n’est pas hyper haut », complète Salim. Ils y allument des feux, cassent des vitres et lancent des projectiles sur les gardiens. « C’étaient des petits cailloux », jure Charly. En face, les matons se sont armés. Leur tenue de protection surprend les émeutiers, qui les prennent pour « des CRS ». Les surveillants répliquent avec des tirs de pistolets « gomme-cognes », sorte de mini-flashball. Ils repoussent les détenus du toit et les empêchent d’accéder aux bureaux ou à la sortie du centre. « C’est le point de bascule, car s’ils ne les avaient pas repoussés, plus rien n’aurait été maîtrisable », lâche par la suite un juge lors d’une audience à Mont-de-Marsan.

Durant la mutinerie de nombreuses portes ont été détruites, avant ça 68 avaient été trafiquées par les détenus pour rester ouvertes. / Crédits : Guiduch

Ailleurs, 20 autres forçats essaient d’enfoncer à coups d’extincteur l’entrée de la « place du marché », qui donne sur la cantine et la pharmacie. Les taulards cassent la vitre du sas et font passer une couverture enflammée pour brûler la porte. Derrière, les surveillants tirent – « après plusieurs sommations » – au fusil à pompe « non-létal », une arme qui projette des balles en plastique.

Snapchat pour dénoncer

Équipés d’armes de fortune, comme des pieds de chaises ou des bâtons, d’autres prisonniers dans le bâtiment administratif détruisent le mobilier, les micros et la vidéosurveillance. Cette dernière ne sert déjà pas à grand-chose. Les 230 caméras d’Uzerche sont obsolètes et « lamentablement entretenues » selon la procédure. Certains secteurs sont peu ou pas du tout couverts. Les images prises par des émeutiers et diffusées en direct sur Snapchat sont de meilleures qualités. Certains filment les dégradations et en profitent pour faire entendre leurs revendications. « N’hésitez pas à partager ! Parce que tout ça, c’est à cause du Corona ! », lance facecam un détenu, surnommé le « Luc Besson de la détention » par l’avocat Philippe Caetano. Les taulards font d’ailleurs immédiatement tourner sur les réseaux sociaux un texte avec leurs revendications :

« Nous voulons un dépistage pour chaque détenu ainsi que pour chaque membre de l’administration pénitentiaire. Nous souhaitons que tous les agents pénitentiaires sans exception soient équipés de gants, de masques. Nous voulons être informés de l’évolution de cette situation : quand les parloirs seront-ils rétablis ? Qu’en est-il des cantines ? Qu’en est-il des sacs de linge ? Qu’en est-il des soins médicaux en cas de coronavirus ? Enfin, pour nous protéger, nous aimerions que chaque détenu ait du gel désinfectant et un masque à sa disposition ».

Dans une autre pastille, un prisonnier s’écrie, téléphone à la main : « C’est la misère ici ! ». Il n’y a pas que le Covid qui motive les détenus. Le plus grand centre de détention de la région est considéré comme « très strict ». « J’en ai fait de la prison, mais ici, c’est la poubelle des prisons. Ils serrent la vis. Ça a pété parce que c’est très dur psychologiquement ici, on ne donne aucun sens à la peine, alors on perd nos moyens », a par exemple écrit après l’émeute un prisonnier corrézien à l’OIP.

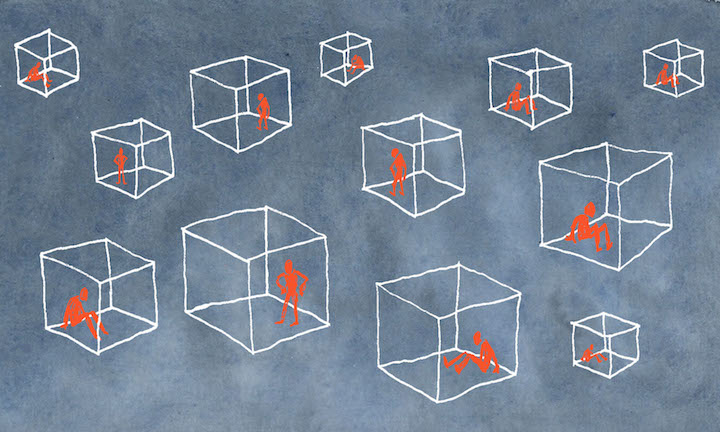

Le Covid inquiète les détenus. Déjà isolés, avec la fermeture des parloirs, ils se retrouvent coupés du monde. / Crédits : Guiduch

Les vidéos devaient les aider à se faire entendre. Finalement, elles serviront à identifier les détenus lors des procédures judiciaires. « Le Luc Besson d’Uzerche est aujourd’hui bien embêté car les détenus lui en veulent beaucoup », s’exclame Philippe Caetano en accentuant le dernier mot. Sur une de ses prises, on voit une dizaine de détenus qui, un par un, tentent de forcer une porte à coups de pied et de tuyaux.

Maltraitances

Les détenus détruisent des parties communes comme des cuisines, des coursives et des douches. Des barricades sont formées avec du mobilier pour bloquer les couloirs ou les escaliers. Certains utilisent les lances à incendie pour inonder la prison mais aussi éteindre les départs de feux démarrés par d’autres. La fumée qui se dégage inquiète les nombreux taulards restés dans leurs cellules, prisonniers des événements. Deux sont même intoxiqués. « Mon mari a eu peur de finir brûlé », confie la compagne d’un détenu qui l’a eu plusieurs fois au téléphone pendant l’émeute. « On a entendu que les surveillants avaient eu peur mais les détenus aussi. Ceux qui ne faisaient pas partie de la mutinerie étaient enfermés dans leur cellule à sentir la fumée et attendre que ça se calme », poursuit-elle.

Dehors, des gendarmes de Brive sont arrivés en renfort. Les forces de l’ordre sont rejointes par les Équipes régionales d’intervention et de sécurité (Eris), les agents d’élite des prisons, qui viennent de Bordeaux. Vers 2h du matin, après presque dix heures d’émeute, ils reprennent le contrôle total de la prison. « Ils ont coupé le courant et ont lancé un assaut pour enfermer les gens », se remémore Charly.

L’intervention des G.I. Joe carcéraux fait débat. Dans la cour, Salim certifie que tout s’est passé dans le calme. « Ils nous ont dit de nous mettre contre le mur. On a eu une palpation, ils nous ont mis les menottes et on a été ramenés dans des cellules qui n’étaient pas les nôtres ». De son côté, Charly dénonce des violences :

« Ils ont pris les détenus un par un et les ont tabassés. Ils ont enfermé jusqu’à cinq ou six personnes par cellule. »

Les taulards sont parqués à plusieurs car deux des cinq bâtiments sont inutilisables, la plupart des 348 cellules n’ont plus d’eau et d’électricité. En conséquence, les transferts de détenus commencent dès le début de la nuit et s’enchaînent pendant deux jours. « Ceux qui ne voulaient pas monter dans les cars, parce qu’ils ne savaient pas où ils allaient, étaient pris de force par la sécurité. Ils se faisaient taper la tête contre les murs », se rappelle Charly. Quinze jours après l’émeute, des familles ne savent toujours pas où ont été déplacés leurs proches.

Un blessé côté détenu

Durant tout le mouvement collectif, aucun surveillant n’a été blessé physiquement. Mais certains auraient développé des syndromes post-traumatiques, assure leur avocat Philippe Caetano aux procès qui s’ensuivent. Ils s’ajoutent à des conditions de travail difficiles, déjà dénoncées par les surveillants lors de manifestations locales : mauvaise gestion des effectifs et tensions importantes. « Uzerche a toujours été considérée comme une prison où il y a beaucoup de violences », témoigne l’aumônier protestante Frédérique Dugas.

Côté détenus, le seul blessé sérieux est Bernard P. Alors qu’il se trouve dans la zone neutre et qu’il ne prend pas part aux dégradations, le Limougeaud est touché au cou par un gomme-cogne perdu. « Il avait le cou niqué, il pissait le sang », s’exclame Pascal B., un cousin du blessé, pensionnaire du bâtiment C. Ce dernier lui vient en aide et le remet aux surveillants. Il est rapidement tiré d’affaire, détaille son avocate Mirya Le Petit :

« Il n’a pas eu de séquelles mais ça aurait pu être grave car il a reçu le projectile près de l’aorte. »

Des mois d’isolement

Dès le lendemain de l’émeute, des détenus et des proches laissent des messages à l’Observatoire international des prisons (OIP). Ils rapportent la suppression des repas, des douches et des cantines, l’absence des affaires ou de vêtements de rechange. La femme d’un prisonnier appelle, affolée :

« Depuis [quatre jours], il est tout seul dans une cellule vide, il n’y a pas de matelas, juste une barre de fer accrochée au mur. On lui dépose la gamelle au sol. »

Des représailles ? Au centre de détention, huit détenus sont identifiés comme les « meneurs » de l’émeute. Ils sont mis à l’isolement. Salim en fait partie. Il va rester six mois dans une cellule de 5m2 du bâtiment C avec un lit et des toilettes en fer, sans contact humain, sauf les surveillants. « Je ne le souhaite à aucun être humain », souffle celui qui a aussi fait un mois de cachot, enfermé dans 5m2, sans télé et sans sortir. En avril, une femme prévient l’OIP de la situation similaire de son conjoint à Uzerche : « Il est passé en commission disciplinaire et a été placé en isolement pour trois mois. Pourtant, il conteste toute implication dans cette mutinerie. Mais rien n’y fait, le chef d’établissement le suspecte, sans avoir de preuves. Les surveillants refusent de lui donner sa cantine, et il n’a pas accès à ses affaires personnelles, notamment les photos de son fils… »

De nombreux détenus ont passé plusieurs mois en isolement. Certains avocat assimilent cette pratique à de la « torture blanche » et à une « sanction administrative ». / Crédits : Guiduch

Une telle pratique carcérale n’est pas sans conséquence sur la santé mentale. Lors d’un procès à Mont-de-Marsan (40), Pascal B. dénonce ses 11 mois d’isolement. « On m’a fait la misère », lance-t-il au juge. Il se plaint de migraines. « C’est une détention dans la détention », souligne son avocate Katy Mira durant sa plaidoirie. Elle assimile ça à de la « torture blanche » – un concept où les sévices ne sont pas physiques mais mentaux, reprenant la qualification utilisée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Et aussi à une forme de vengeance :

« Il n’y a aucune raison pour le placer à l’isolement à part pour cette mutinerie. C’est une conséquence directe. »

En plus des difficultés psychologiques, l’isolement est une sanction administrative et nuit à la réinsertion. À Chartres, le client de maître Lisa Sène n’a pas été reconnu coupable des faits de l’émeute par la justice. Pourtant, il risque désormais de se voir refuser des aménagements de peine :

« L’isolement, ça fait tâche dans le dossier. Même si mon client a été relaxé, le juge d’application des peines verra ça comme un incident en détention. C’est un gros problème. »

« Une volonté politique d’étouffer l’affaire »

Les sanctions se sont prolongées dans les prétoires. Depuis juin 2020, les procès des prisonniers ont commencé dans 14 parquets. De quoi faire voyager maître Philippe Caetano. Défenseur des surveillants, il fait « le tour de France des audiences correctionnelles ». « Je suis un peu le local de l’étape », rigole cet avocat chauve aux lunettes noires. Les tribunaux jugent par petit groupe les 53 détenus incriminés sur la centaine d’émeutiers, comme ils ont été transférés. Si certains ont été relaxés, la plupart ont pris entre un et trois ans ferme.

« Je comprends la panique qu’il y a pu avoir, mais dispatcher le dossier aux quatre coins de la France n’était pas très cohérent », estime Mirya Le Petit. « Ça a été un moyen d’éviter à la défense de savoir ce qu’il s’est passé », tonne maître Philippe Labrousse à Tulle :

« Parce que, s’ils avaient été tous ensemble, on aurait pu savoir s’il y avait eu une préparation de mutinerie, sous-entendue par l’administration. »

« Là, ce qu’on veut, c’est obtenir une réponse rapide et exemplaire. On veut faire mal vu les réquisitions. Six ans d’emprisonnement pour certains [Les réquisitions faites à Tulle contre des « meneurs »], c’est complètement fou », enchaîne Matthieu Quinquis, membre de l’association de défense des droits des détenus. Avocate d’un détenu à Chartres, maître Élise Meine a ressenti une « volonté politique très claire d’étouffer l’affaire pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Et que ça ne fasse pas tâche d’huile sur les autres centres pénitentiaires ». Un mois et demi avant l’émeute, la France venait de se faire condamner par la CEDH pour sa surpopulation carcérale. L’émeute d’Uzerche aurait été l’occasion de faire le procès des conditions de détention en France (2). Pour Matthieu Quinquis, c’est une stratégie « habituelle » de la part de l’administration pénitentiaire et du parquet :

« D’une certaine manière, on dépolitise ce qu’il s’est passé. C’est un choix délibéré, les prisonniers ne peuvent avoir aucune revendication. C’est insupportable pour l’administration pénitentiaire qu’une personne détenue puisse émettre une doléance. Elle est là pour subir. »

(1) Les prénoms ont été changés

(2) Dans son dernier numéro, le collectif anti-carcéral l’Envolée a consacré un article à l’émeute et au « grand silence » des procès. Seule la presse régionale, comme Sud-Ouest, Paris Normandie, La Montagne ou encore l’Écho Républicain ont raconté les audiences._

Contactés, les syndicats de surveillants n’ont pas donné suite à nos demandes d’entretiens. La direction du centre, elle, a renvoyé vers l’administration pénitentiaire, qui n’a pas souhaité nous répondre. Cette dernière souhaitait être contactée trois semaines avant et avoir les questions au préalable.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER