Jacqueline (1), 31 ans, est sourde. Entre janvier 2020 et octobre 2021, elle s’est rendue quatre fois à la gendarmerie pour porter plainte contre son mari pour séquestration, violence conjugale, mails malveillants, menaces de mort et atteinte à la vie privée :

« J’ai montré un mail de mon ex sur lequel il était écrit : “Je vais t’enculer à sec, te tuer”. Et le gendarme a rigolé. »

L’agent qui l’accueille l’a même dissuadé de saisir la justice. « Il m’a dit qu’il n’allait jamais passer à l’acte et que, de toute manière, les écrits ne valaient rien. À l’époque, je recevais 50 mails par jour. » Quatre mois plus tard, Jacqueline se rend de nouveau à la gendarmerie. Là encore, « l’accueil est terrible » :

« Pour eux, il fallait que j’arrête mes histoires de gamines. Sachant que, depuis septembre, j’avais été placée sous protection judiciaire. »

Une grande enquête

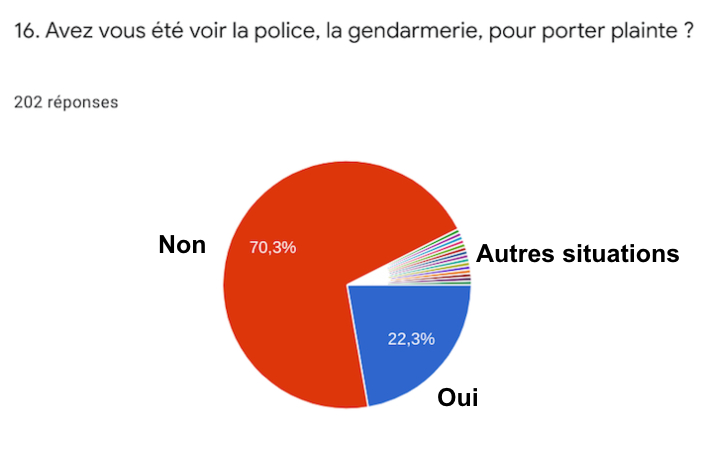

Un cas qui est loin d’être isolé. Plus de 200 personnes handicapées, majoritairement des femmes, ont répondu à notre enquête sur les violences sexuelles. Ce questionnaire nous l’avons réalisé en collaboration avec l’association francophone de femmes autistes et il est toujours accessible en ligne. Les premiers résultats sont alarmants. Sur les 202 réponses obtenues, seulement 48 personnes ont franchi les portes des commissariats et des gendarmeries afin de saisir la justice. « L’enfer », « accueil atroce », « aucune écoute », « lamentable »… La majorité d’entre elles – 26 – relatent des dépôts de plainte ou de main courante difficiles voire traumatisantes. Huit autres décrivent un accueil et une prise en charge mitigés.

Si les femmes handicapées sont pratiquement deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences physiques et ou sexuelles (9% contre 5,8 % pour les valides), elles expliquent aussi être moins entendues par les institutions. StreetPress a recueilli leurs témoignages.

202 personnes handicapées ont répondu à notre questionnaire sur les violences sexuelles et leurs prises en charge par les forces de l’ordre. Le constat est accablant : peu vont porter plainte et si elles le font, ça se passe souvent mal. / Crédits : Stéphanie Plasse – AFFA

Infantilisation et banalisation

« J’ai été infantilisée, tutoyée, les policiers ont réduit mon viol à “un devoir conjugal” et mes trois jours d’ITT [incapacité totale de travail] à “un différend”. » C’est par cette phrase que Jeanne (1) commence son récit. Au total, la jeune femme de 36 ans a porté plainte trois fois contre son ex-conjoint. En 2013 pour coups et blessures, en 2016 pour viol conjugal et en 2018 pour menaces de mort et harcèlement. Toutes ces procédures ont été classées sans suite. Pour les deux premières affaires, Jeanne, diagnostiquée épileptique et atteinte d’hémiparésie – une paralysie du côté gauche –, raconte avoir dû insister lourdement pour faire valoir ses droits :

« Au départ, les policiers ne voulaient pas prendre mes plaintes. J’avais l’impression de les emmerder. Ils me disaient que je perdais mon temps, que cela ne servait à rien (…) Ils me parlaient comme à une gosse. »

« C’est partout pareil, au travail, à l’hôpital, à la police… On assimile trop souvent certains handicaps à une forme de déficience intellectuelle », soupire Elena Chamorro du Collectif Lutte et Handicaps pour l’Égalité et l’Émancipation (CLHEE) :

« Dès lors que la personne prononce le mot handicapé, il y a un discrédit sur sa parole. C’est une convocation de tous les préjugés validistes. »

Une situation qu’a également vécue Chiara, 21 ans. La jeune femme souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et de dyspraxie, un trouble du mouvement qui se manifeste par l’incapacité totale ou partielle d’exécuter des gestes volontairement ou de manière automatique. En 2020, après avoir réussi à amener son agresseur jusqu’au commissariat afin qu’il puisse avouer aux policiers qu’il l’avait agressée sexuellement, la jeune femme s’est vu rétorquer qu’elle avait seulement le droit de poser une main courante. Un simple rapport des faits, qui n’entraîne pas de poursuite. C’est illégal : les forces de l’ordre ne peuvent pas refuser d’enregistrer une plainte sauf si l’absence d’infraction est incontestable. « Je l’ai vu repartir libre du commissariat comme si rien ne s’était passé », s’étonne encore Chiara.

Pour Elena Chamorro, cette incitation à déposer une main courante est symptomatique des représentations validistes qui pèsent sur les femmes handicapées, victimes de violences sexuelles. « La société en générale ne nous attribue aucune sexualité », indique-t-elle. Cela influe sur les forces de l’ordre :

« Sous l’effet des stéréotypes, ils remettent directement en cause ce que l’on subit. En faisant ça, on prive ces femmes des droits juridiques les plus élémentaires, comme celui de porter plainte. »

« Pour les policiers, c’était moi la folle »

Certaines femmes handicapées sont sujettes à des pertes de mémoire ou des difficultés d’élocution, causées ou amplifiées par la peur ou le stress. Estelle a 39 ans. Elle est atteinte de troubles neurologiques et du syndrome des jambes sans repos.. De 2011 à 2014, elle raconte avoir subi une multitude d’outrages sexuels de la part de musiciens qu’elle connaît bien. Au départ amicaux, les échanges prennent vite une autre tournure. Après les concerts, dans les loges, plusieurs membres du groupe interpellent la jeune femme :

« Viens, touche moi, t’as une bonne chatte, tu veux me faire une fellation ? Tu veux me lécher ? »

Estelle ne dit rien. Au fil des mois la situation empire. En 2016, un autre palier est franchi. Le chanteur commence à s’immiscer dans sa vie professionnelle. « Je l’avais mis en relation avec une collègue qui voulait organiser un concert sur la commune. Il en a profité pour lui gratter des renseignements sur moi et me rabaisser ». En 2021, après deux tentatives de suicide, elle trouve le courage de porter plainte. Mais au commissariat, cela ne se passe pas très bien. Estelle, mal à l’aise face aux policiers, a des absences. Et la situation dégénère. « Je n’ai pas pu argumenter, ni m’affirmer. Comme je ne savais pas répondre, ils criaient sur moi. Pourquoi êtes-vous restée en lien avec cette personne pendant dix ans ? Je devrais me justifier. Un policier s’est même permis de me dire, parce que j’avais omis un fait : “Attention, ça va être panpan cucul”. »

Veronica, 47 ans, atteinte d’autisme Asperger, non diagnostiquée à l’époque, explique qu’elle aussi a « buggé » pendant son dépôt de plainte en 2010 pour viol conjugal :

« J’étais ailleurs. Je ne comprenais pas les questions qu’on me posait. Pour les policiers, c’était moi la folle. »

« Les forces de l’ordre cherchent parfois à se débarrasser des femmes handicapées psychiques », observe Anne-Sophie Kertudo, présidente de Droit Pluriel, association qui milite pour une justice accessible à tous et toutes :

« Leur discours, c’est un peu : “Je ne suis pas une assistante sociale, ce n’est pas mon public, je traite avec les gens normaux, valides, et le reste, c’est aux hôpitaux de prendre en charge.” »

Des confrontations traumatisantes

Ces confrontations éprouvantes peuvent devenir sources de traumatismes supplémentaires. Veronica se remémore son dépôt de plainte. Avant d’aller au commissariat, elle avait écrit une lettre de dix pages au procureur de la République pour lui rendre compte de sa situation :

« Lorsque la policière a lu, dans mon témoignage, que mon mari m’obligeait à aller dans les clubs échangistes, elle a tiqué et m’a rétorqué que je devais bien aimer le sexe. Ça n’avait aucun sens. La porte du bureau était ouverte, et j’entendais ses collègues qui rigolaient. C’était très violent. J’ai eu du mal à m’en remettre. »

Plusieurs victimes partagent ce constat. Après avoir échangé avec la policière qui s’est opposée à son dépôt de plainte, Chiara a vu ses troubles anxio-dépressifs s’aggraver. Ou encore Charlie (1), 25 ans, autiste, qui parle d’une confrontation « autant, voire plus traumatisante, que son viol ». En, 2020, la jeune femme signale au commissariat qu’elle a vu, dans sa ville, son violeur. « Une enquête était en cours. J’avais peur qu’il me fasse du mal. Au lieu de m’écouter, le policier a une attitude paternaliste. Pour lui, il fallait que j’arrête d’être parano. » Charlie l’assure, si c’était à refaire, elle n’irait pas à la police et préférerait porter plainte directement auprès du procureur de la République. « Ça a trop fragilisé mon existence », précise-t-elle. Béatrice, elle non plus, ne veut plus avoir affaire aux forces de l’ordre, et ce même si elle était à nouveau victime de violences. La femme de 31 ans a porté plainte pour viol en réunion en 2011 :

« J’ai été complètement niée. Ils m’ont dit que c’était prescrit alors que c’était faux, et que des mineurs ne pouvaient pas être responsables de mon viol. »

Manque d’accessibilité et procédure inadaptée

Si ces femmes dénoncent les comportements des policiers et des gendarmes, elles pointent aussi du doigt le manque d’accessibilité et d’information adaptée. Les personnes handicapées ne peuvent parfois pas se rendre dans les locaux de la police et de la gendarmerie, qui leur sont physiquement inaccessibles. Elles ne bénéficient pas systématiquement d’informations sur leurs droits juridiques ou d’autres formes d’aide à la communication.

Si, depuis 2005, les personnes sourdes peuvent recourir, à leur demande, à un interprète professionnel en langue des signes française (LSF), dans les faits, ce sont souvent leurs proches qui font office de traducteur.

À LIRE AUSSI : Violences sexuelles sur les femmes autistes, un scandale passé sous silence

« Les policiers voulaient absolument que je sois accompagnée de ma mère afin de gagner du temps et faciliter la traduction. En gros, c’était ça ou je ne pouvais pas porter plainte », se souvient Jacqueline. « Les forces de l’ordre veulent aller au plus vite, donc ils prennent un membre de la famille qui traduit pour eux. Résultat : le procès-verbal n’est pas interprété de la bonne manière, et le récit est biaisé », alerte Shirley Tong On, présidente de l’association Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires (FSCS) qui a mis en place depuis 2020 un dispositif d’écoute pour les informer de leurs droits.

Pour montrer l’importance des interprètes, Anne-Sophie Kertudo, présidente de Droit pluriel, cite de son côté le cas d’une personne qui s’est vue demander par des policiers de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter. Aujourd’hui, en plus de sa permanence juridique pour les femmes sourdes, la présidente de Droit pluriel dispense, depuis un an, des formations à destination des gendarmes :

« On tente de déconstruire les stéréotypes liés aux handicaps. Il y a du travail. »

Un problème de formation constaté également en interne. Sacha est policière. Elle a quitté l’école de police, il y a deux ans et demi. Durant sa scolarité, elle s’est formée à la prise de plaintes. Mais cela est resté très théorique. « L’aspect psychologique est complètement écarté », regrette-t-elle.

Pourtant, selon le cabinet de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministère de l’Intérieur, la problématique est prise très au sérieux. « Les forces de sécurité intérieure sont formées à interagir avec tous les types de publics », affirme le cabinet. Mais, quand on entre dans le détail, le dispositif de formation semble plutôt léger : des modules à l’école et trois cours d’une durée totale de 6h30, dont deux seulement ont été mises en place.

(1) le prénom a été changé.

Le cabinet de Marlène Schiappa évoque également un projet de convention entre la Police nationale et l’Unapei pour améliorer notamment l’accueil des personnes en situation de handicap intellectuel, déjà mise en place avec la gendarmerie nationale. Il mentionne aussi des enquêteurs spécialisés, installés dans les maisons de protection des familles et un portail de signalement des violences sexistes et sexuelles accessible « aux personnes sourdes, malentendantes et non-voyantes ».

Illustration de Une réalisée par Caroline Varon.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER