Fin mars 2019, la Cour de Cassation a statué que les premiers juges avaient eu tort de considérer que l’ex de Sophie n’avait pas eu d’intention homicide au moment d’allumer le briquet. La cour d’appel d’Angers va décider dans les prochains mois si l’affaire part aux assises.

« Ça se voit pas là, non. Mais l’été, mon visage fait des taches et j’ai les cuisses charcutées à cause des greffes. » Sophie (1), 32 ans, a été grièvement brûlée par l’homme avec qui elle vivait. Joli brin de fille à la peau claire, elle remonte les manches de son gilet noir. « Aujourd’hui, je ne peux plus écrire, je ne peux plus porter de choses lourdes, plus utiliser de produits d’entretien », liste-t-elle en tendant ses mains greffées pour montrer ses cicatrices. « Encore que la vaisselle, ça m’arrange bien de ne pas la faire ! » Sophie se marre – « faut bien rire » – et reprend de sa voix légèrement cassée :

« Enfin, je vais pas me plaindre, d’autres ont brûlé moins que moi et sont dans un pire état. »

Sophie ne fait plus de mystère sur l’origine de ses brûlures :

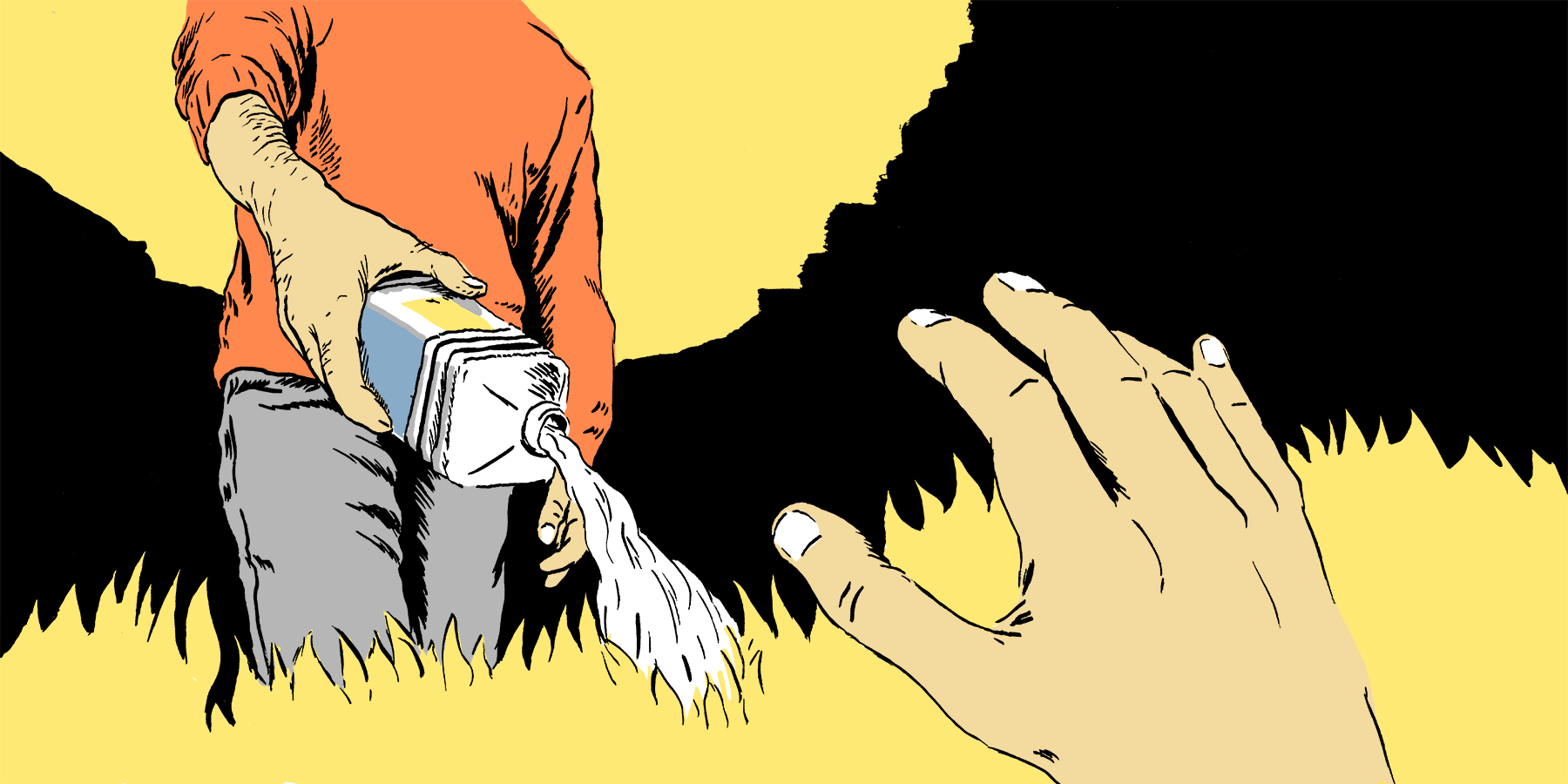

« Mon ex me tabassait la gueule et un soir, il m’a cramée. »

Cette nuit-là

C’était le 2 juillet 2010, à Rennes. La jeune femme, alors vendeuse dans un magasin de fringues, est enceinte. Ce soir-là, Sophie se rend chez une amie. Son concubin de l’époque, qu’elle avait recueilli un an et demi plus tôt lorsqu’il était à la rue, l’y retrouve. Il lui reproche d’avoir bu de l’alcool, avant de lui coller « une baffe énorme ». Ils rentrent chez eux, la dispute continue.

Sophie, cheveux châtains, déroule la scène sans barguigner. « J’ai pris des coups, mais de toute façon j’étais son punching-ball. Il me disait, “si je ne peux pas t’avoir, personne ne t’aura”. Après il a pris une bouteille d’alcool à brûler et il l’a quasiment vidée sur moi. Et il a essayé de m’allumer, mais ça a pas pris, raconte-t-elle. Je savais que c’était fini pour moi. » Elle aperçoit un briquet et dans un geste de désespoir, lui tend :

« Il s’est approché de mon pyjama avec la flamme et là j’ai brûlé. »

Près de huit ans après les faits, on pose les yeux sur son ventre légèrement arrondi :

« C’est un miracle qu’il soit là. »

Sophie aurait pu faire partie des 146 femmes tuées par leur mari, conjoint ou ex cette année-là. Mais elle a survécu à la nuit du 2 juillet. Défigurée, puis multi-greffée, mais vivante. Elle n’est pas non plus une victime au sens de la loi. Elle est juste une plaignante car il n’y a pas eu de procès et il n’y en aura peut-être jamais. Même si elle a porté plainte, bien que tardivement. Même si son ex, avec qui elle entretenait une « relation hautement destructrice » aux dires d’un expert, a reconnu l’avoir arrosé d’alcool à brûler avant de mettre le feu. Sauf que face au juge d’instruction, puis lors d’une demande de mise en liberté suivie par le journal Ouest France, il plaide l’ « accident » :

« J’ai mal calculé la distance et la trajectoire quand j’ai allumé le briquet. »

Jusqu’à présent la justice a refusé la qualification en tentative d’homicide. Ce qui, en raison des délais de prescription, empêche la tenue d’un procès.

« Comme si ça n’existait pas »

Marie-Christine (1), sa mère, également partie civile dans ce dossier, résume à sa façon :

« Ce qu’a vécu ma fille, c’est comme si ça n’existait pas. »

Pour apprendre à accepter son visage, chaque matin, Sophie se regarde plusieurs secondes dans un miroir. / Crédits : Pierre Budet

L’affaire vient pourtant se rappeler tous les jours à son bon souvenir. Le matin à l’heure de « l’exercice du miroir », conseillé à Sophie pour l’aider à accepter son visage et son corps, devenus pour partie insensibles. « Hypoesthésie », disent les médecins. Lors des repas, désormais sans saveur, puisqu’elle a perdu le goût et l’odorat. « Un peu d’audition aussi, mais ça c’est parce que la grande spécialité de mon ex, c’était de me taper derrière les oreilles. »

En cours de droit du travail, qu’elle suit pour son BTS, elle n’a rien dit à son prof. « Mais je pose beaucoup de questions sur le pénal. » La jeune femme, qui se décrit comme « quelqu’un de très naïf » et aussi « rebelle », s’arrête de parler :

« Tout m’y ramène. »

L’agression a bien failli lui être fatale

Et puis il y a ce sac à dos, remisé dans son garage la plupart du temps. « Personne n’y touche, sauf quand mon avocat me demande quelque chose », détaille Sophie, en jouant avec son pendentif, un discret trèfle à quatre feuilles. C’est le collier avec lequel elle a brûlé. « Il me protège et il me protégera toujours. » À l’intérieur du sac, un paquet de documents conservés depuis le 4 février 2014. Le jour où Sophie a poussé la porte d’un commissariat de Rennes pour dénoncer les violences conjugales qu’elle a subies et le dramatique épisode du 2 juillet 2010. Une plainte déposée trois ans et sept mois après la dispute, qui a bien failli lui être fatale.

D’abord transportée par les sapeurs-pompiers au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, Sophie a été admise au service des grands brûlés du CHU de Nantes le 3 juillet. « La prise en charge a consisté au maintien des fonctions vitales », indique une copie du rapport d’expertise que StreetPress a pu consulter. Sa mère, aide-soignante pendant 20 ans, accuse le coup. « On a retrouvé un immense tas de pansements, elle avait doublé de volume. Elle était en réa, avec une trachéo », raconte Marie-Christine, la voix étranglée. « C’est particulier. Il faut pouvoir tenir. »

Brûlée au 2e degré sur plus de 20 % du corps, Sophie est plongée dans un coma artificiel pendant 19 jours et perd l’enfant qu’elle porte. Ses parents, à 250 km de là, se relaient à son chevet. Marie-Christine se souvient encore des mots des infirmières :

« Une journée de passée, c’est une journée de gagnée. »

Sophie est plongée dans un coma artificiel pendant 19 jours et perd l’enfant qu’elle porte. / Crédits : Pierre Budet

La peur

À ce moment-là, personne ne connait la cause des brûlures. Les parents de Sophie, pas vraiment convaincus par la thèse de l’accident avancée par le concubin de leur fille, disent avoir alerté l’hôpital. « On leur a dit qu’on soupçonnait quelque chose de pas clair et qu’on souhaitait que seule notre famille puisse venir voir notre fille », se remémore Marie-Christine, tendue dans sa marinière. « On m’a répondu qu’elle était majeure et vaccinée. On a aussi déposé une plainte contre X à Rennes. Le capitaine nous a dit que notre fille et elle seule pouvait appuyer les soupçons. »

À son réveil, Sophie cache la vérité à sa famille, ses amis et ses collègues. Mais aussi aux policiers, à qui elle explique qu’il s’agit d’un accident. « Après les brûlures, il fallait mentir. » Et de raconter le chantage opéré par son compagnon le soir de l’incendie :

« Il a fallu que je négocie pour avoir les secours. J’ai bien essayé d’appeler, mais j’avais l’intérieur des mains brûlé. Donc je l’ai plus que supplié, supplié… et je lui ai juré que je le protégerai. J’ai tout caché jusqu’à ce que je porte plainte en 2014. »

Sophie ment aussi parce qu’elle craint des représailles de la part de son ex, déjà condamné dans plusieurs affaires de stups et pour des violences conjugales aggravées sur une autre femme, en 2007. D’autant qu’une fois la plainte déposée, pendant la détention de son ex, elle reçoit « des menaces de sa clique ». Pour se protéger, elle met en place un stratagème :

« Je disais que j’avais une appli sur mon téléphone et que à l’instant où je me faisais agresser, j’avais juste à toucher l’écran dans un certain sens et j’étais géolocalisée d’office. »

Un dispositif baptisé Téléphone grave danger qui existe, mais dont Sophie n’a jamais bénéficié. Ignorant jusqu’à son existence. Encore aujourd’hui, Sophie se méfie. Quand il sort de prison en 2016 pour être placé sous contrôle judiciaire après presque trois ans de détention provisoire, Sophie déménage à l’autre bout du pays dans la huitaine. « Et j’ai caché mon adresse durant toute la procédure. Il y a un danger qui pèse sur moi, mon ami, mes enfants », reste persuadée Sophie.

Sous l’emprise de son ex’

A la fin du mois de juillet 2010, Sophie quitte le CHU de Nantes et rejoint le centre de rééducation de Kerpape, près de Lorient. Ses parents passent le mois au camping pour être tous les jours auprès d’elle. L’homme, qu’elle aimait malgré tout – « à ce moment-là, je pensais que j’étais attachée à lui de manière inconditionnelle » – lui rend également visite. La vie commune reprendra quelque temps après, au désespoir de la famille de Sophie. « Ma fille a recommencé à louvoyer entre lui et nous », détaille Marie-Christine émue :

« Elle était dans un tel état de vulnérabilité que pour lui ça a été facile de revenir. »

Sophie conçoit aujourd’hui que le fait de ne pas avoir fui soit difficilement entendable. « Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que lorsque je me suis réveillée, c’est lui que j’ai eu devant moi. À 25 ans, je n’avais plus de visage, mon corps ne m’appartenait plus et on m’avait arraché mon enfant », contextualise-t-elle :

« Alors quand vous avez votre ex à côté de vous, qui n’arrête pas de pleurer, de dire qu’il est terriblement désolé, qu’il ne comprend pas ce qu’il s’est passé et que vous savez que ce mec-là est dangereux, vous restez. »

Ses proches découvrent alors la force de ce que les professionnels appellent l’emprise, un engrenage crucial des violences faites aux femmes, analysé par la psychiatre Marie-France Hirigoyen dans Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple. « Ça a tourné dans ma tête pendant des années. On se demande toujours comment ça a pu lui arriver, avec le caractère qu’elle a », souffle sa mère :

« Même nous, on n’arrivait pas à l’atteindre. Et puis elle a porté plainte, en ayant tout sécurisé avant. Elle ne nous l’a dit qu’après. À partir de ce moment-là, on a retrouvé notre fille. »

Le déclic

Le déclic viendra de la rencontre avec un psychologue que Sophie se décide à consulter avant le début de sa pré-formation à l’École de reconversion professionnelle (ERP) Jean-Janvier à Rennes, en janvier 2014. Il lui explique qu’elle souffre du « syndrome de Stockholm » et la convainc de porter plainte. « Il fait partie des gens qui m’ont sauvé la vie », estime la jeune femme, désormais reconnue comme travailleuse handicapée. Lui, ainsi qu’une officier de la police judiciaire de l’hôtel de police de Rennes. « Pourquoi cette femme m’a sauvé la vie ? D’un parce qu’elle m’a écoutée, de deux, parce qu’elle m’a entendue, et de trois parce qu’elle m’a comprise », considère Sophie, qui a « encore du mal à dire femme battue » :

« Elle a vu que j’étais pas une dégénérée, mais que j’étais dans une situation dangereuse. À eux deux, ils ont actionné les rouages qui m’ont permis de sortir de là. »

Ce trèfle, « il me protège et il me protégera toujours ». / Crédits : Pierre Budet

Pour le juge d’instruction, il ne s’agit pas d’un crime

Depuis, la justice travaille. À son rythme. « On me reproche d’avoir mis trop longtemps à porter plainte », note Sophie, amère. « Ça me fait rigoler quand je vois la lenteur de la procédure. » L’ex de Sophie, 41 ans à ce jour, est incarcéré dès sa mise en examen pour violences habituelles sur conjoint ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours et pour tentative de meurtre, le 26 février 2014. S’en suit alors une bataille juridique et judiciaire.

Fin septembre 2016, la défense demande à ce que la tentative de meurtre, passible de 30 ans devant une cour d’assises, soit requalifiée en « violences volontaires ayant entrainé une infirmité ou une mutilation permanente ». Un crime toujours, mais réprimé par le code pénal d’une peine maximale de 15 ans de réclusion criminelle. La différence entre les deux ? La volonté de tuer, indispensable pour renvoyer quelqu’un devant une cour d’assises pour tentative de meurtre.

Car si l’ex de Sophie a reconnu certains coups donnés lors de la reprise de la vie commune et son geste de violence le soir du 2 juillet 2010 – « trois jets d’alcool à brûler » et avoir « saisi et allumé un briquet qu’elle venait de lui tendre » – il a toujours nié avoir eu la volonté de la tuer à ce moment-là.

Dans sa décision rendue le 28 juillet 2017 au terme de son enquête, le juge d’instruction rennais requalifie même la tentative de meurtre, un crime, en « violences aggravées ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours », un délit. Ainsi requalifiés, les faits du 2 juillet 2010 ne peuvent plus être jugés : le délai de prescription (3 ans à l’époque) est dépassé. Le magistrat se positionne néanmoins sur un renvoi de l’ex de Sophie devant le tribunal correctionnel pour les violences conjugales, survenues quand ils se sont remis ensemble. Un « séisme » pour Sophie.

Echec en appel

Maître Philippe Billaud, l’avocat de Sophie qui a récupéré le dossier à la fin de l’instruction en juin 2017, se dit « choqué ». Pour le doyen des avocats rennais, l’intention d’homicide ne fait aucun doute. « Je suis étonné que dans un dossier où une femme a été assez sauvagement agressée par son compagnon, qui reconnait d’ailleurs tant les trois jets de liquide inflammable que l’allumage, il n’y ait pas de renvoi devant une cour d’assises. Les magistrats jouent sur l’absence d’intention. Mais ils n’y étaient pas ! » s’insurge le pénaliste, qui regrette par ailleurs l’absence de reconstitution.

L’avocat a interjeté appel devant la chambre de l’instruction, qui a confirmé la décision du juge le 23 mars 2018. Sophie encaisse, « affectée, mais qu’à moitié. Je suis déçue une fois de plus par la justice. Pour moi c’était évident que ça valait les assises, sauf que ça a été tout le contraire » :

« Pour eux, c’est pas une tentative de meurtre parce que mon ex a fini par appeler les secours et qu’il s’est brûlé les mains en essayant de m’éteindre. Mais il avait pas d’autres moyens, sinon il ne pouvait pas sortir de la maison, je lui bouchais la route avec mes flammes. »

Se battre jusqu’au bout

Un pourvoi en cassation a été déposé par Maître Billaud dans la foulée de la décision de la chambre de l’instruction. « Ma cliente mènera ce combat jusqu’au bout et je la suivrai jusqu’à épuisement des voies de recours », s’engage-t-il sans décolérer. « Cette décision donne un coup d’arrêt à la libération de la parole des femmes telle qu’on l’a vue et entendue ces derniers mois. C’est comme si on leur disait, vous avez deux solutions : vous taire ou abattre votre tyran. C’est un message très négatif envoyé par cette chambre de l’instruction aux femmes sujettes à des violences répétées. »

C’est aussi le sentiment de Sophie. « Ça pousse les femmes à se défendre elles-mêmes. Parce que même quand on veut faire les choses bien, qu’on porte plainte, on l’a dans l’os. La justice donne raison à des gens comme madame Sauvage. J’avais qu’une envie, c’était de le caner, mais je ne suis jamais passée à l’acte. » En attendant un éventuel procès, Sophie s’impatiente :

« J’ai un fils et j’attends mon deuxième enfant. J’ai pas envie de les élever comme ça, de leur apprendre “oeil pour oeil, dent pour dent”. J’ai envie de pouvoir leur dire, s’il t’arrive quelque chose, la justice va être là pour t’écouter. »

(1) Les prenoms ont été modifiés.

Contactés par StreetPress, le juge d’instruction et l’avocate de la défense n’ont pas donné suite à nos demandes d’interview.

Soutenez

Soutenez