« Toujours louvoyer avec des faux papiers, de ne pas apparaître pour qui on est, c’est une souffrance : ne pas pouvoir vivre à son nom, exister publiquement, profiter de l’existence parue comme normale… Tout ça fait que beaucoup de sans-papiers ont l’impression de vivre une vie diminuée qui ne vaut pas la peine d’être vécue. Beaucoup disent : “J’aimerais me suicider”. »

Vivre sur un territoire quand sa présence n’est pas autorisée est un calvaire. On se retrouve à vivre dans un foyer bondé, aller de squats en squares avec sa tente ou on peut se faire arnaquer plusieurs milliers d’euros par des faux avocats. Au-delà de la précarité, dans son livre Vivre sous la menace, Stefan Le Courant, anthropologue, chargé de recherche CNRS au Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS) dépeint le quotidien de personnes rencontrées en local de rétention. L’insécurité quotidienne se ressent à travers les questions qui reviennent sans cesse : « Est-ce que demain j’aurai encore mon travail ? Est-ce que je vais pouvoir envoyer de l’argent la semaine prochaine ? » Ces obsessions rendent la « routine » impossible et « le doute et la menace » omniprésents.

Comment avez-vous travaillé pour en arriver à autant d’histoires détaillées dans ce livre ?

J’ai rencontré 300 personnes de 40 nationalités différentes pendant des soutiens juridiques en local de rétention avec la Cimade de 2007 à 2009. Dix ans après, j’ai continué à fréquenter certaines personnes. J’ai été particulièrement proche de six d’entre elles. Avec Masséré Sissoko, par exemple, on se voyait tous les dimanches. J’ai 40 rendez-vous enregistrés avec lui.

En quoi la vie quotidienne est-elle bouleversée par la menace d’être arrêté ?

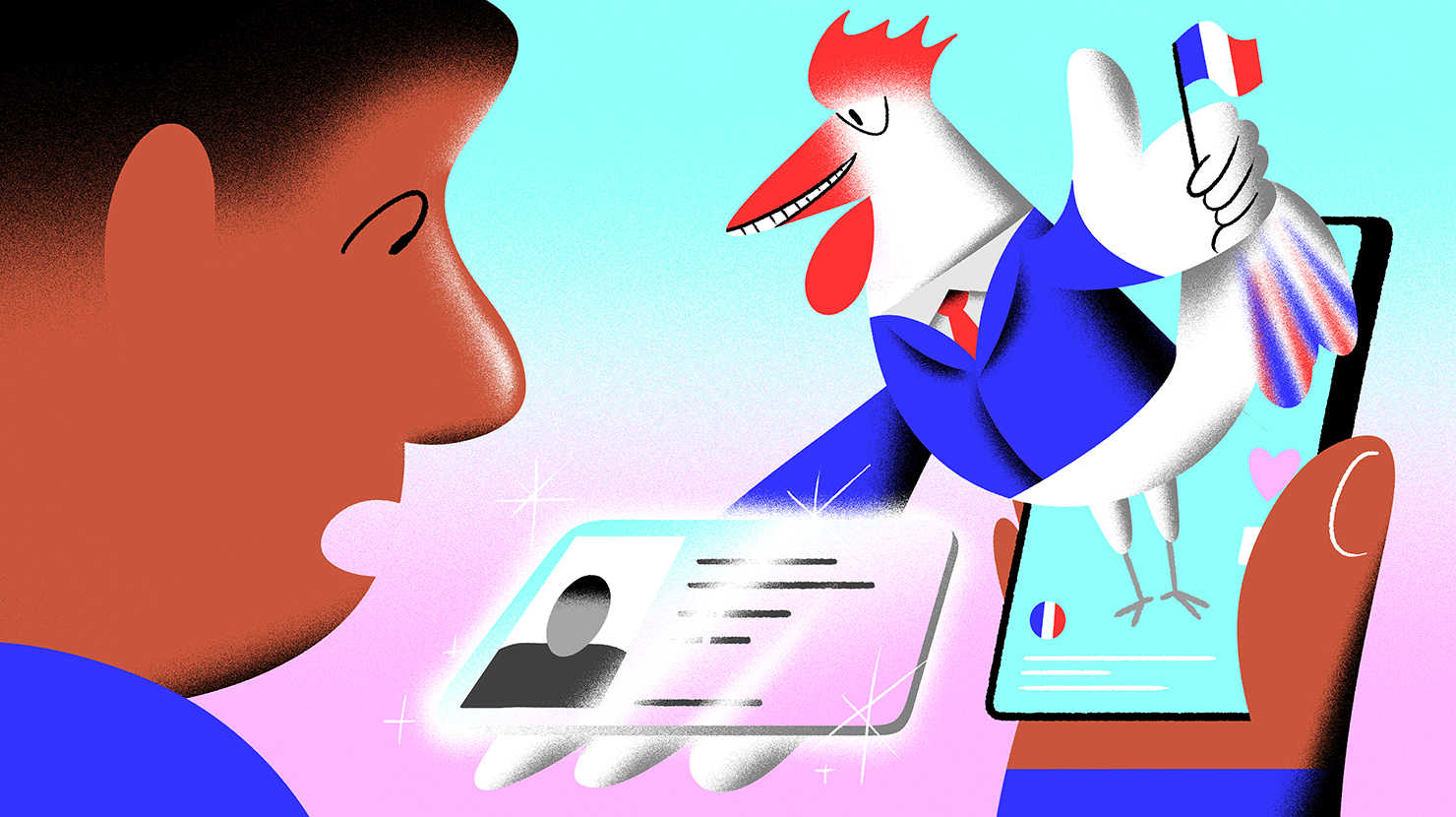

Les manières de vivre face à la menace sont très différentes selon les personnes. Un homme ne sortait par exemple jamais de son foyer, alors que Masséré Sissoko avait une grande capacité à se sortir de situations dangereuses. Il connaissait par cœur les sorties de métro où il y avait des contrôles de police et était toujours en train de s’adapter en fonction du surgissement d’un policier. Il achetait un sac à dos avec une pochette interne où cacher sa fausse carte d’identité. Tout était calculé en fonction de l’éventualité de se faire arrêter. Si son chef au chantier garait sa camionnette sur un lieu interdit, il lui disait de la garer ailleurs. Il savait que ça pouvait mener à un contrôle et donc à une arrestation.

Vous abordez le fait que les corps se transforment face à la menace. Comment cela ?

Les sans-papiers se vivent dans l’espace public comme des proies de l’action policière. Ils enlèvent les marques qui pourraient les faire apparaître comme sans-papiers aux yeux des policiers. Il y a le stéréotype construit par des décennies de politique migratoire : ce seraient des hommes seuls d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord, venus pour nourrir leur famille. Et qui travaillent dans des métiers de la construction ou de la cuisine, des métiers manuels et de la sécurité. Il y a l’idée qu’il faut disparaître par rapport au contrôle policier.

Comment cette adaptation se manifeste-t-elle ?

Il y a un croisement entre le stéréotype racial et social. Les personnes que j’ai interrogées ont conscience de ça et essaient de jouer sur quelques repères visuels.

Ils s’adaptent de différentes manières : se couper les cheveux, ne pas avoir de sac à dos, ne pas avoir les mains pleines d’enduit quand ils reviennent du chantier, avoir plus l’air d’un cadre dynamique que d’un travailleur du BTP…

En plus de s’adapter, les sans-papiers doivent parfois faire appel à de l’aide extérieure. Vous évoquez l’histoire d’un homme nommé Bassirou Dembele. Que lui est-il arrivé ?

Bassirou Dembele est un sans-papiers qui a emprunté des papiers à quelqu’un pour avoir un travail. Une fois que ce dernier a eu besoin des papiers, il a dénoncé Bassirou auprès de ses employeurs et il a perdu son travail. Donc, quand je l’ai rencontré, il allait tôt le matin sur les marchés en demandant s’il pouvait aider pour 10-15 euros, ou il allait dans des magasins de construction et dans le bâtiment pour avoir un job à la journée.

Il était aussi sous-locataire et s’est rendu compte que le locataire du HLM empochait l’argent sans payer le loyer. On est allé au bureau du bailleur, à l’association Droit au logement, puis à l’association Droits devant. Personne ne lui a trouvé de solution. Il était sans-papiers pour l’asso d’aide au logement, et l’asso de sans-papiers n’était compétente que pour les papiers. Après ça, il a disparu pour moi.

Vous écrivez qu’avec les papiers, c’est la fin de l’indignité. Comment cela ?

Je vais vous donner un exemple. Avec une des personnes que j’ai rencontrées en rétention, Dario Ashadoo, on jouait au foot ensemble. Après, on allait manger avec des copains à moi. À la question : « Comment vous vous êtes rencontrés », il répondait toujours : « Sur un terrain de foot ». Même avec des copains, il ne voulait pas qu’on sache qu’il était sans-papiers.

Pourquoi ?

Moins les gens vont savoir, plus on se protège d’abus. Certains patrons peuvent profiter de la corvéabilité et de la faiblesse de personnes sans-papiers qui vont tout faire pour garder leur job. Masséré Sissoko avait donné une fausse carte d’identité à son patron. Pendant les cinq ans où il travaillait, ça allait très loin, il allait tondre la pelouse de son patron le week-end. Au bout de cinq ans, il s’est rendu compte que le patron ne le déclarait pas alors qu’il lui faisait croire qu’il gardait les fiches de paie pour ne pas l’encombrer. C’est lui qui l’avait roulé dans la farine.

Aussi, les sans-papiers intériorisent l’image dépréciative que les médias ont d’eux-mêmes : l’étranger profiteur qui va abuser de la confiance. Quand Dario Ashadoo me racontait ses aventures amoureuses, le moment de la révélation était toujours redouté, même si en général ça se passait bien. La plupart du temps pour les jeunes femmes, ça n’avait pas beaucoup d’importance. Mais d’autres, comme un homme qui s’appelle Mohamed, quand il a dit à une fille avec qui il était en relation qu’il était sans-papiers, il n’a plus aucune nouvelle.

Tout ça a-t-il des conséquences sur la santé mentale ?

Vivre au quotidien quand tout est potentiellement un objet d’angoisse, ça peut avoir des impacts sur la santé mentale. Aussi le fait de toujours louvoyer avec des faux papiers, de ne pas apparaître pour qui on est, c’est une souffrance : ne pas pouvoir vivre à son nom, assumer qui on est, exister publiquement, profiter de l’existence parue comme normale. Tout ça fait que beaucoup ont l’impression de vivre une vie diminuée qui ne vaut pas d’être vécue. Beaucoup disent : « J’aimerais me suicider ». Personne n’est passé à l’acte mais beaucoup m’en ont parlé.

Je finis le livre avec une scène d’un monsieur qui a perdu pied. Il a des propos incohérents, ne répond pas aux questions. J’ai rencontré beaucoup de personnes dans ces cas de « précarité mentale » – j’utilise ce terme car je ne suis pas médecin. C’est pour montrer que c’est aussi ça, les conséquences de l’irrégularité. Ce n’est pas un cas isolé. Beaucoup disaient :

« Je suis en train de devenir fou ».

Tout au long du livre, il y a la question de savoir si Masséré Sissoko va obtenir ses papiers. Il les a au bout de 11 ans. Mais le sentiment est amer, on se dit presque : « Tout ça pour ça… »

Moi aussi, je me suis dit la même chose. Je n’ai jamais vu Masséré Sissoko plus en souffrance que l’année après sa régularisation. Il y a la déception de se rendre compte que les papiers ne règlent pas tout. Quand on a travaillé dix ans comme manœuvre, ce n’est pas parce qu’on a des papiers que ça va tout régler. Vous avez des compétences de manœuvre, vous êtes connu comme tel. Il m’avait dit cette phrase très triste :

« J’ai plus de compétences que les maçons. Mais un maçon noir, ça n’existe pas. »

Avec le temps, sa situation s’est un peu améliorée. Il a fait une formation pour conduire des engins de chantier. Il est toujours dans l’intérim, mais en ne maniant plus le marteau-piqueur et la pelle, il gagne mieux sa vie. Il y a aussi cette déception de se rendre compte que, derrière la vie de sans-papiers, il y a la vie d’immigré. Il est toujours dans un foyer, dans la même chambre. Il doit vivre une vie de père en voyant ses enfants tous les trois ans.

Le but était de visibiliser les personnes sans-papiers ?

Non. À la base, c’était vraiment un sujet de recherche : comment vivre près du danger ? Ça pourrait être un autre danger. On trouve l’incertitude dans d’autres circonstances : les catastrophes naturelles, la guerre civile… C’est ça qui m’a intéressé. C’était comprendre comment des personnes prennent le même métro mais ne voient pas la ville de la même manière. Il y a l’idée que ce n’est pas exprimable. Beaucoup me disaient :

« Tu ne peux pas comprendre. »

A lire aussi

Photo de Une prise par Yann Castanier, lors d’une distribution de repas aux migrants par l’Armée du Salut dans le cadre de la pandémie de Covid-19, Paris, 28 mars 2020.