Espace associatif C3B, Paris 15ème – « N’oubliez pas que vous avez des droits ! » C’est une petite dame brune à la voix douce. Mais quand il le faut, Zita Cabais-Obra sait se faire entendre. Chaque dimanche après-midi, de 16h à 18h, cette Philippine de 56 ans donne bénévolement des cours en droit du travail à une poignée de ses compatriotes. Les femmes à qui elle s’adresse sont des travailleuses domestiques. Sans papiers ou bénéficiant d’une carte de séjour, elles sont venues en France gagner de l’argent pour soutenir leurs familles restées au pays. Zita a été à leur place, elle connaît leur fragilité. Mais elle insiste :

« En résidant et en travaillant ici, vous payez des taxes et des charges sociales, qui contribuent à l’économie française. Vous méritez le respect. »

Mais comment se faire entendre quand on ne parle pas la langue ? Avec Association Sangunian Filipino (ASF), l’association qu’elle a créée, Zita propose donc aussi des cours de français. Ils sont délivrés par Guy Touati. Moustache à la George Brassens et casquette marine, cet ancien professeur à la Sorbonne enseigne à « ses étudiantes », comme il les appelle affectueusement, « du vocabulaire en lien avec leur quotidien ». La plus âgée a 65 ans. Elle travaille encore. « Et là, je viens d’apprendre que la plus jeune, de 18 ans, travaille pratiquement tous les jours jusqu’à 3h du matin », s’indigne le retraité.

Devant une vingtaine de regards attentifs, Zita poursuit :

« Instaurez un dialogue social avec votre employeur. Vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds. »

« Instaurez un dialogue social avec votre employeur. Vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds. » / Crédits : Pierre Gautheron

Concentrées comme jamais ! / Crédits : Pierre Gautheron

Ceinture bleue de Tapondo, un art martial philippin, Venus Ungriano ne manque jamais un seul de ses cours. À 39 ans, cette employée de maison travaille 50 heures par semaine pour le compte de dix employeurs différents. Chaque fois, elle demande un contrat de travail en bonne et due forme et négocie un salaire conventionnel. Dans un français impeccable, Venus l’affirme :

« Grâce à Madame Zita, j’ai appris à me défendre. »

De Manille à Paris : traverser vaille que vaille

Son ami depuis dix ans, Guy Touati, connaît tout du parcours de l’immigrée philippine devenue esclave domestique puis militante affranchie. Il l’assure :

« Zita, c’est une sacrée bonne femme. »

Avant d’arriver en France, elle en a connu des épreuves. À 13 ans, elle devient employée de maison pour un salaire mensuel de 30 pesos (environ 50 centimes d’euros). Mariée à 19 ans, elle a quatre enfants. Mais la pauvreté qui règne aux Philippines la pousse à partir afin de financer leurs études « et assurer leur avenir », explique cette fille de paysans.

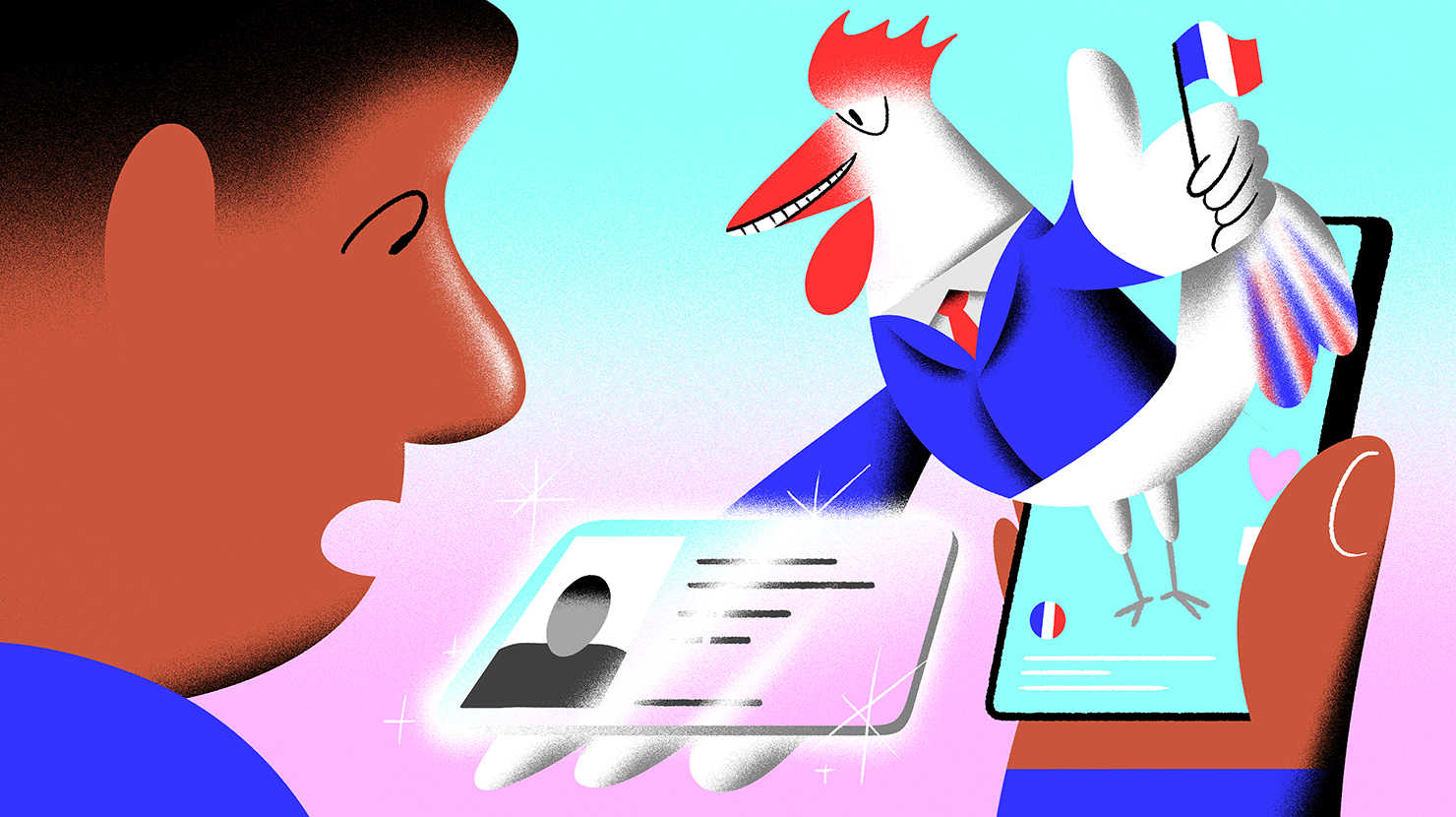

Elle commence par tenter sa chance à Manille, puis s’inscrit dans une agence de recrutement qui propose des emplois à l’étranger. « Je pensais aller à Paris, mais une fois en Hongrie j’ai découvert que mon Visa ne me permettait pas d’aller plus loin. » Impossible de faire marche arrière, « j’étais déterminée ». Zita a déboursé 10.000 dollars pour ce voyage « qui devait se dérouler sans encombres », selon la patronne de l’agence. Pour atteindre la France, la voilà donc obligée de suivre des passeurs clandestins. À l’hiver 1994, elle embarque à bord d’un fourgon avec une quinzaine d’autres personnes originaires des Philippines, mais aussi de Chine et d’Afrique. Parfois, le parcours se fait à pied. Zita prend la tête de l’équipée :

« On a traversé un fleuve en pleine nuit. Je ne savais même pas nager. Les guides nous criaient dessus : “Faster, faster !” [plus vite, plus vite !] Mais je devais tenir le coup. »

Après la Slovénie, la Suisse et l’Italie, elle arrive enfin en France. À bout de souffle mais « des étoiles plein les yeux », la jeune femme gagne Paris.

Que justice soit rendue

Zita est engagée au service d’une famille du XVIème arrondissement. Madame est banquière, monsieur professeur à Sciences Po. Ils la logent dans une chambre de bonne. Elle élève les deux fils du couple, en plus du ménage, du repassage, de la cuisine… Ses journées s’étirent de 7h jusqu’à minuit, voire 1h du matin. « Au début, ça se passait plutôt bien. » Mais les deux dernières années, son salaire déjà maigre ne lui est plus versé. Ses patrons lui confisquent son passeport, « sous prétexte de s’occuper de mes papiers » :

« Ils m’interdisaient de parler aux étrangers, surtout avec la gardienne de l’immeuble qui me voyait pâle et amaigrie. Je n’étais plus que l’ombre de moi-même. »

Zita, aka Django. / Crédits : Pierre Gautheron

#10yearschallenge / Crédits : Pierre Gautheron

Un jour, dans un tiroir, Zita découvre son passeport. L’employée fait alors part de son étonnement à ses patrons. Leur réponse : une chaise envoyée à la figure. « Je ne me sentais plus en sécurité, alors je suis partie. » Plus tard, elle apprendra que le couple l’accuse de vol. « C’est ce qu’ils ont expliqué aux enfants qui me réclamaient sans cesse. » Révoltée, elle les contacte depuis une cabine téléphonique :

« – Pourquoi me traitez-vous de voleuse alors que vous détenez toujours mon passeport et que vous me devez deux ans de salaire ?

– Mais on ne te doit absolument rien.– Très bien. Gardez tout, on se retrouve au tribunal ! »

« Et je leur ai raccroché au nez », appuie Zita qui, à l’époque, ne connaissait personne et ne parlait que quelques mots de français. « C’est une dame chez qui j’avais fait un peu de ménage qui m’a emmenée au Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM). On a constitué un dossier et grâce à eux, j’ai pris conscience de mes droits. »

Zita aurait pu poursuivre ses exploiteurs au pénal. « Mais je n’ai pas voulu… pour les enfants. Je craignais d’envoyer leurs parents en prison. » Avec l’aide de la CFDT, l’affaire est portée devant le Tribunal des prud’hommes de Paris. Cinq minutes avant le jugement, ses patrons lui proposent une importante somme d’argent. Sa réponse :

« Je n’en veux pas. J’ai besoin que justice me soit rendue ! »

Ils seront condamnés devant la Cour d’appel de Paris entre autres chefs d’accusation pour travail dissimulé et rupture abusive de contrat.

Un soutien infaillible

« Zita est une résiliente », considère Sylvie O’Dy, présidente du CCEM. « On l’a d’abord aidée. Puis, elle a elle-même fait son chemin en rentrant à la CFDT. Elle a reçu des formations puis a accédé à des postes à responsabilités. Elle a réussi à rendre positive l’expérience terrible qu’elle a vécue, et à la partager à d’autres. »

Zita en train de faire tomber les esclavagistes. / Crédits : Pierre Gautheron

Depuis quinze ans, Zita est à la tête de la section syndicale des services à la personne de la CFDT en Île-de-France. Elle apporte son aide aux travailleuses (la majorité sont des femmes). Une absolue nécessité dans un univers professionnel gangrené par les abus. De l’esclavage domestique – cas extrêmes, punis et reconnus par le Code pénal – aux infractions plus ou moins graves au droit du travail, plus fréquentes. Certains employeurs peuvent en effet sciemment ou par ignorance leur grignoter des heures, grappiller des petits travaux supplémentaires… « La plupart de ces femmes sont étrangères. Elles sont d’autant plus vulnérables qu’elles ne connaissent ni la langue ni le droit du pays. Et peuvent dire oui à tout », déplore Zita qui a mis en place une permanence le samedi après-midi. Elle y accueille des salariées philippines, « mais aussi d’autres personnes étrangères, et des Françaises ».

La responsable syndicale collabore aussi avec des avocats pour défendre les dossiers aux tribunaux. Parmi eux, celui de Leila, une Indonésienne exploitée et maltraitée par un diplomate étranger en fonction en France. « Elle nous a été envoyée par le CCEM. Avec la CFDT, nous avons entamé une procédure aux prud’hommes. Mais à chaque étape, nous nous sommes heurtés à l’immunité diplomatique. » Le syndicat a alors fait appel auprès du Conseil d’État. « On a demandé réparation auprès de l’État français pour le préjudice que les engagements pris par la France, dans le cadre de la Convention de Vienne [traité international qui protège les diplomates, ndlr], causaient à Leila », explique Zita. Après neuf ans de bataille judiciaire, ils obtiennent finalement gain de cause. Toutefois, Zita tient à le faire remarquer :

« Leila a obtenu 52.000 euros. C’est l’État français qui a payé. Mais cet argent-là, c’est celui des contribuables. Il faudrait donc mettre en place des solutions pour éviter ce genre de situations… »

L’esclavage domestique, toujours une réalité

La frontière entre infractions au Code du Travail et cas extrêmes d’exploitation domestique peut être floue. Mais, clairement, l’esclavage existe bel et bien en France. Dans les années 1990, le procès de Zita contre ses exploiteurs a d’ailleurs marqué un tournant. Pour la première fois, une esclave sortait de l’ombre pour réclamer justice. Anick Fougeroux, avocate et présidente de l’association SOS Esclaves l’affirme :

« C’est grâce à elle que l’esclavage a trouvé son nom. Avant son procès, qui a été très médiatisé, on n’en parlait pas. Mais des Zita, il y en a toujours. »

En 2018, d’après les estimations du Global Slavery Index, 129.000 personnes étaient victimes d’esclavage moderne en France. Dans le cas de l’esclavage domestique, « elles cèdent à la fausse promesse d’un travail bien rémunéré, d’un lit et d’une vie meilleure : leurs papiers sont en fait confisqués, elles ne sont pas payées, privées de liberté, vivent dans des conditions contraires à la dignité humaine et subissent de mauvais traitements », explique Sylvie O’Dy.

Jainab Buton a vécu cet enfer. Ce dimanche après-midi, cette Philippine de 49 ans trouve chez celle qu’elle surnomme « Mama Zita » un soutien. « Quand je l’ai rencontrée, elle pleurait tout le temps », se remémore son amie. Jainab a été recrutée puis amenée sur le territoire français par l’ambassade d’Arabie Saoudite, avec qui elle a passé un contrat de travail. Mais elle n’y mettra jamais les pieds car, une fois débarquée de l’aéroport, elle a directement été amenée au domicile d’un employé de l’ambassade. « Là, on est en plein dans de la traite humaine », précise Anick Fougeroux, en charge du dossier. Jainab se souvient, tremblante :

« Je travaillais jour et nuit pour une famille de six personnes. J’avais aussi en charge l’une des filles qui était handicapée. Je dormais au pied de son lit, par terre. »

Selfie ! / Crédits : Pierre Gautheron

Après 32 mois de servitude, Jainab parvient à s’enfuir de cet appartement du XVème arrondissement de Paris. Aujourd’hui, elle attend d’obtenir justice. « L’aspect pénal de cette affreuse histoire n’a pas pu aboutir, car les employeurs ont fait jouer la carte de l’immunité diplomatique », fait savoir Anick Fougeroux. Le Conseil de prud’hommes a alloué 200.000 euros à Jainab. Sauf que « nous n’avons pas un centime pour le moment et qu’ils ont fait appel », indique l’avocate, qui devait plaider en septembre 2018. « Mais par le biais d’artifices procéduraux, l’affaire a été renvoyée devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris… au mois de novembre 2019. »

Sœurs d’armes

Autrefois renfermée, Jainab est aujourd’hui « plus sûre d’elle », observe Zita. À ses côtés, elle aide aussi les autres. Car pour assister les victimes d’esclavage domestique, Zita est toujours sur le pied de guerre. « Je viens de recevoir un message sur Facebook d’une Philippine qui dit être exploitée et maltraitée par ses patrons. Elle arrive du Qatar avec eux. Une fois qu’elle sera arrivée dans leur hôtel de luxe parisien, je lui donnerai par téléphone le plan à suivre pour s’enfuir. » Jainab ira ensuite la récupérer avant de la rediriger vers les associations de défense des droits humains.

Anabai Talusan, son autre complice de lutte, est elle aussi une ancienne esclave. Zita lui a porté secours. Son histoire est celle de milliers d’immigrés asiatiques réduits en servitude par de riches familles du Golfe. Résidant aujourd’hui en France, elle sillonne régulièrement les Champs-Élysées :

« Les patrons y viennent avec leurs domestiques pour qu’elles portent leurs sacs. Dès que j’en repère une, je m’approche discrètement et lance à ses pieds un bout de papier. Dessus, j’écris mon numéro et cette question : “Es-tu heureuse ?“ »

Quand elle reçoit un appel, cette petite femme brune perspicace ne fait jamais rien sans d’abord en aviser Zita. Aux bras de ses sœurs d’armes, cette dernière sourit fièrement :

« Anabai et Jainab suivent mes pas. »

Un arsenal judiciaire peu ou pas appliqué

« Mais il ne faut pas croire que cela arrive seulement chez les riches », soulève Zita. Les exploiteurs sont français ou étrangers. « Les diplomates et les nababs n’ont pas le monopole de ces pratiques. Il arrive que la pauvreté exploite la misère », précise le CCEM sur son site. Ils ont peut-être un point commun. Aux procès que Sylvie O’Dy a suivis aux côtés des victimes, elle n’a jamais entendu un exploiteur exprimer des regrets. La majorité déclarant :

« Après tout ce que j’ai fait pour elle ! Sans moi, c’était un animal. »

Photo de classe. / Crédits : Pierre Gautheron

Zita est aussi membre du conseil d’administration du CCEM. En 20 ans, le Comité a accompagné plus de 700 personnes devant toutes les juridictions dont la Cour Européenne des droits de l’Homme. En 2005 et en 2012, elle a condamné la France pour ne pas avoir permis à deux personnes en situation d’esclavage domestique de voir leurs droits reconnus par les tribunaux français.

Depuis, une loi caractérisant le crime d’esclavage, les délits de servitude et de travail forcé est entrée dans le Code pénal. « La loi du 5 août 2013 est fondatrice. On s’est battues pour ce texte qui renforce la lutte contre la traite humaine », exulte Zita. Mais si la France dispose aujourd’hui d’un arsenal juridique, les textes ne sont pas vraiment appliqués. « Ça se passe souvent dans le huis clos des domiciles. Et par conséquent, il est difficile d’apporter des preuves », explique Sylvie O’Dy. Parfois, les magistrats ne connaissent pas les lois, et les infractions ne sont pas caractérisées. Pour obtenir justice et réparation. « C’est l’Himalaya tous les matins ! », souffle Anick Fougeroux :

« Néanmoins, il y a des condamnations et il y en aura d’autres. Que les victimes ne se désespèrent pas. »

Le combat continue

Dans la foulée de la loi de 2013, une Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) est créée. Son but : coordonner l’action des pouvoirs publics pour mieux agir. Zita a participé aux réunions de travail pour élaborer un premier plan d’action couvrant la période 2014-2016. « Il y avait des représentants du gouvernement, des associations, des services de douane… Mais personne pour représenter le patronat », se révolte la syndicaliste qui regrette a posteriori « l’insuffisance des moyens mis en oeuvre ». Thomas Dumortier, conseiller juridique de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), présente à la table, renchérit :

« Des progrès ont été accomplis. Mais ils concernent principalement l’exploitation sexuelle. Beaucoup de choses restent à faire. »

Un nouveau plan d’action national contre la traite des êtres humains devrait être mis en place cette année. Cette fois Zita n’a pas été conviée aux réunions de travail. Mais sa voix résonne toujours. En 2018, elle s’est exprimée en tant qu’ancienne esclave domestique à la tribune du Parlement européen et au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, à Genève. En racontant son histoire, elle veut sensibiliser les gens au sort de milliers de victimes :

« Il faut qu’on aide ces invisibles à trouver le courage de se battre et de revendiquer leurs droits. À l’époque, si personne ne m’avait encouragée à le faire, je n’en serais pas là aujourd’hui. »

Soutenez

Soutenez