Vous avez passé un an à découvrir différentes classes d’accueil à Paris, que l’on appelle les UPE2A. C’est quoi ce charabia ?

(Sourire) Ça veut dire « Unités pédagogiques pour élèves allophones » [dont la langue première n’est pas celle du pays de résidence, ndlr]. Avant, ça s’appelait les « classes d’accueil » tout simplement et c’était très bien, mais le jargon administratif a pris le dessus. L’idée est de permettre aux mineurs qui viennent d’arriver en France et ne parlent pas français de s’insérer, d’apprendre la langue, de revoir les bases et d’être prêts à suivre un parcours classique au sein de l’Éducation nationale. On trouve des classes d’accueil dans les écoles primaires, collèges, lycées généraux ou lycées professionnels.

De la rentrée aux vacances d’été, vous suivez celle du lycée Bergson, dans le 19e arrondissement de Paris. Quelle image gardez-vous du premier jour avec ces 24 élèves ?

Plein de vies, d’âges et de langues différentes réunies dans une même pièce. C’est toute la force de ces classes. Ils viennent de pays et de milieux sociaux très différents. Cette année-là, il y avait une dizaine de nationalités. Ils venaient de Moldavie, du Nigéria, du Brésil, d’Afghanistan… Très vite, j’ai repéré les élèves ouverts, enthousiastes à l’idée de cette rentrée, et les autres aux visages plus tristes, fermés. On sentait qu’ils avaient déjà rencontré de grosses difficultés. Ils ne savaient pas bien ce que je venais faire là, certains étaient même un peu méfiants. Je crois que j’étais aussi intimidée qu’eux.

« Je raconte le moment où on annonce à Nazir qu'il passera en première S. Un de mes meilleurs souvenirs ! Toute la classe est en larmes, sa prof Sandrine, moi... » / Crédits : Sarah Lefèvre

Tu fais le portrait de plusieurs élèves dans ton livre. Parmi eux, Nazir, un jeune Afghan qui vit seul à Paris, veut absolument passer en Première S.

C’est son rêve de devenir médecin, et rien d’autre. Il s’est mis ça en tête quand il vivait dans un camp en Turquie, en transit entre l’Afghanistan et la France. Il a vu tellement d’horreurs qu’il s’est dit qu’il voulait aider les autres. Dans le livre, je raconte le moment où on annonce à Nazir qu’il passera en Première S. Un de mes meilleurs souvenirs ! Toute la classe est en larmes, sa prof Sandrine, moi. Ce qui s’est passé dans ses yeux… c’était incroyable ! Un an plus tard, il a 12 de moyenne. C’est impressionnant pour un jeune qui ne parlait pas un mot de français au début de l’année.

Mohona rêve aussi de devenir médecin, mais les profs n’approuvent pas son passage en Première S. Pourquoi ?

Sa mère a dû rester au Bangladesh, et du jour au lendemain, Mohona, 17 ans, est devenue la mère de famille et a dû prendre soin de ses petites soeurs et de son père. C’était très dur pour elle de tout gérer : l’école, le ménage, les repas, trouver de nouveaux hébergements. Mohona était très bonne élève dans son pays, mais durant son année en classe d’accueil, elle a sombré dans la dépression. Son père aussi. Elle n’a pas reçu d’aide psychologique et n’a pas réussi à se confier à sa prof, Sandrine. Elle était absentéiste et ses résultats n’étaient pas suffisants selon ses profs – 10 de moyenne – pour lui permettre de passer en Première S. Mais une directive permet aux familles de refuser les redoublements. Elle est donc passée finalement et elle s’accroche : elle parvient à avoir la moyenne.

Comment se déroule l’année pour ces élèves ?

Il n’y a pas de programme spécifique pour les profs, à part les 18 heures de cours de français par semaine. Ils font beaucoup de conjugaison, de lectures de texte, de commentaires. En fait, apprendre le français est aussi un moyen pour aborder d’autres matières ou sujets. Dans sa classe à Bergson, Sandrine fait beaucoup d’heures d’orientation par exemple, pour qu’ils comprennent comment marche le système français et quel projet professionnel ils peuvent mener. Ils animent une émission de radio ensemble aussi. Des profs d’anglais, d’histoire et de mathématiques viennent aussi leur faire cours.

« Ces classes d'accueil existent depuis les années 1970 et ne sont pas connues du grand public. J'ai voulu voir ce qui se cache derrière, ce qui fonctionne et ce qui marche moins bien. » / Crédits : Sarah Lefèvre

Différentes méthodes d’apprentissage s’affrontent dans ces classes d’accueil : celle de l’inclusion, appuyée par le ministère, et celle de l’intégration. Quelle est la différence entre les deux ?

Depuis 2005, l’Éducation nationale a tendance à soutenir l’inclusion pour que les élèves allophones rejoignent le plus rapidement possible le système ordinaire, parfois en cours d’année. Le modèle de l’intégration avec cette classe cocon d’un an, est donc de moins en moins fort. Certains profs dénoncent un principe d’économie budgétaire. Pour eux, cette année de transition permet de protéger les élèves et d’assurer une transition douce vers un parcours ordinaire. D’autres profs défendent farouchement l’inclusion en disant que ça leur permet de progresser plus vite. Sandrine, avec son système d’inclusion progressive, a trouvé le bon équilibre : ceux qui sont prêts rejoignent les classes ordinaires, mais la décision doit être prise au cas par cas, en fonction du niveau de chacun.

Tu parles de « système D » dans ces classes. Pourquoi ?

Ces élèves ont chacun leur vécu, leurs difficultés en France, pour trouver un logement ou payer la cantine par exemple. L’école n’est qu’un pan de leur vie, mais les profs se retrouvent souvent à gérer tout ce qu’il y a autour. Ils appellent le Casnav [qui accompagne la scolarisation des élèves nouvellement arrivés, ndlr] ou l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Ils se mobilisent, comme au lycée Guimard, lycée professionnel du 19e arrondissement. Un collectif organise des manifestations et contacte les médias pour lutter contre les menaces d’expulsion par exemple, ou les problèmes d’hébergement. Les profs sont à même d’alerter les autres institutions, car ils voient les problèmes. Le reste du personnel éducatif joue aussi un grand rôle, avec très peu de moyens. L’assistante sociale du lycée Bergson gère 800 élèves à elle toute seule, dont les enfants des classes d’accueil. En cas de problème d’hébergement, elle tente toujours de trouver des solutions. L’infirmière soigne les maladies qui n’ont pas été prises en charge avant et joue un rôle de psy. Chacun en fait toujours plus par rapport à ses prérogatives. Sans ce système D, cela ne pourrait pas marcher.

« L’assistante sociale du lycée Bergson gère 800 élèves à elle toute seule, dont les enfants des classes d’accueil. »

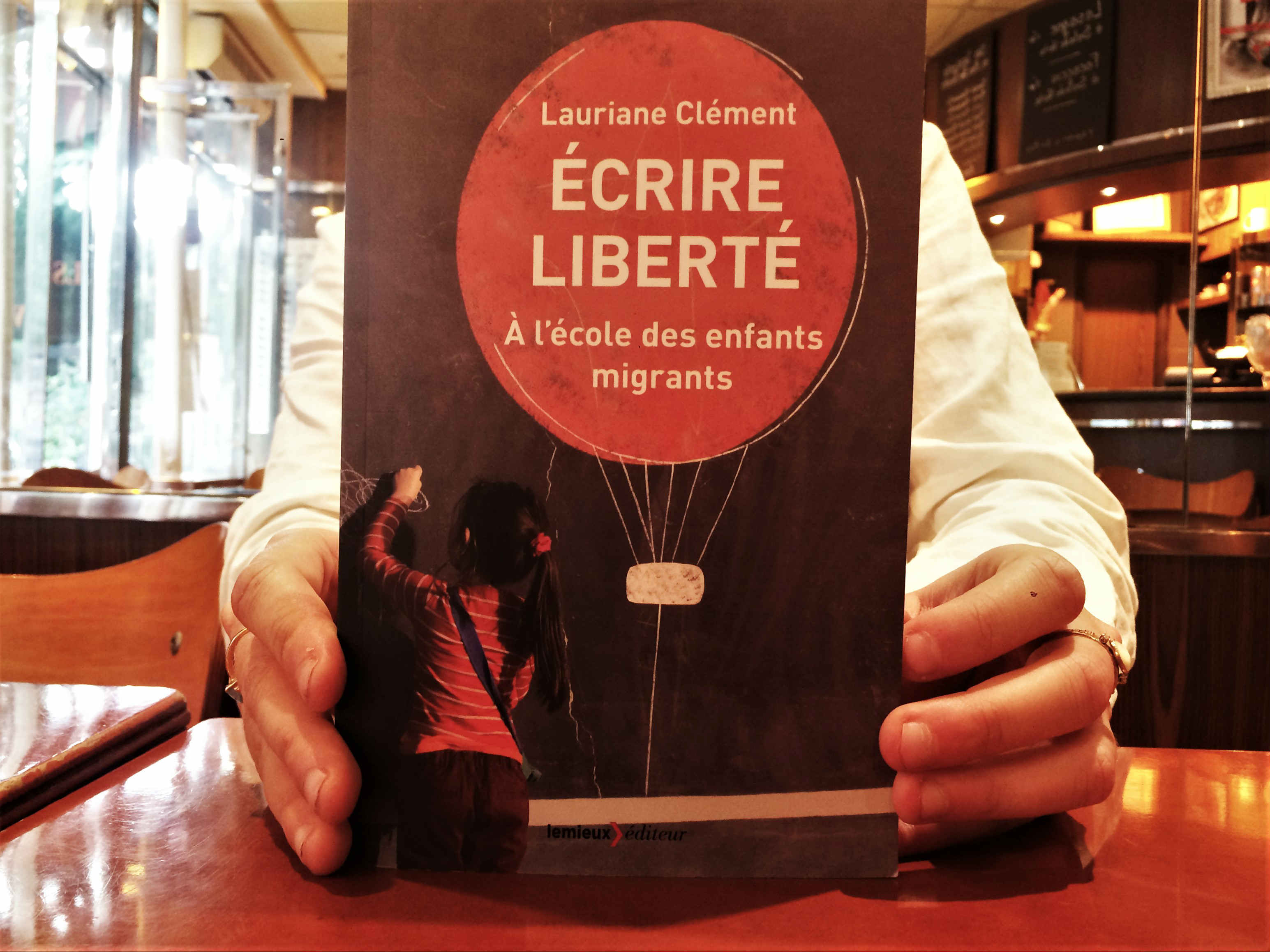

Lauriane Clément, auteure de « Écrire Liberté »

Prouver leur minorité est une étape souvent nécessaire dans le parcours scolaire de ces jeunes. Comment on fait ?

Le seul test que l’on réalise aujourd’hui, c’est un test osseux, sauf qu’il est basé sur des os d’enfants nord-américains des années 1920-1930. Autant dire que cela ne correspond pas du tout à la réalité. La marge d’erreur est d’un an et demi à deux ans en moyenne. Les médecins le savent. À l’âge de 16-17 ans, on paraît souvent plus grand, sauf que c’est justement pendant ces deux années, que tout se joue pour ces jeunes. Le second test, c’est un entretien avec le DEMIE [Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers], un organisme de la Croix Rouge. Les évaluateurs questionnent l’histoire de chacun et essaie de repérer les contradictions dans le récit. Mais ces jeunes viennent d’arriver et ne maîtrisent ni la langue, ni les codes. Souvent, ils n’osent pas contredire leurs interlocuteurs. Ils ont tendance à répondre oui aux questions, même s’ils n’ont pas compris. Rozenn Le Berre, une évaluatrice, dit que pour la moitié des jeunes qu’elle voit, elle est incapable de dire, si oui ou non, ils sont mineurs. Sauf qu’ils doivent quand même se prononcer. Ensuite, c’est à la préfecture de trancher.

Qu’est-ce qui se passe quand on a, ou que quelqu’un décide que l’on a 18 ans ?

Il peut y avoir une ordonnance de placement provisoire, une OPP, pendant laquelle ils ont le droit d’être scolarisés. Mais du jour au lendemain, certains ne reçoivent plus de soutien de l’Aide sociale à l’enfance. S’ils ne sont pas encore scolarisés, c’est quasiment foutu pour l’école. S’ils le sont, ils peuvent continuer, si et seulement si l’ASE accepte de financer leurs études, mais il faut trouver de nouvelles solutions d’hébergement. Certains dorment dans les couloirs des foyers.

La cinéaste Julie Bertuccelli filme le quotidien d'une classe d'accueil, entre les murs d'un collège parisien. / Crédits : La cour de Babel, 2014.

Ce que tu montres dans le livre c’est que ces jeunes font preuve d’une motivation sans borne…

Ce sont des élèves modèles. Ils ont un courage incroyable. Ils sont tous très attachants, ce qui contraste avec les propos de ceux qui craignent que ces classes nuisent à la réputation des établissements.

Comment ces classes sont accueillies dans les bahuts ?

Ça dépend. À Bergson, ça se passe très bien. Ils ont compris qu’elles sont une force, une richesse, mais il y a d’autres endroits où ce n’est pas le cas. J’ai visité un établissement, que je ne cite pas pour ne pas mettre en porte-à-faux les professeurs, où les élèves n’ont pas le droit de sortir dans la cours de récré en même temps que les autres. Ils sont comme des pestiférés aux yeux de la direction. Les proviseurs disent qu’ils ont peur que les parents d’élèves s’inquiètent de la présence de ces élèves exilés. Ils les cachent le plus possible…

Il existe des classes d’accueil pour les enfants qui n’ont jamais été scolarisés. Comment ça se passe pour ces élèves ?

Dans ces classes, les Ensa, il faut tout leur apprendre, à commencer par l’alphabétisation. Les élèves peuvent avoir tous les âges donc, elles aussi sont implantées dans les collèges et les lycées. Tu vois des grands gaillards qui ne savent pas tenir un stylo. Au lycée Guimard, on leur apprenait à tenir un compas quand j’y suis allée. Une prof, Cynthia, dit que les Ensa, « c’est ce qu’il y a de plus beau et de plus désespérant à la fois » : c’est magnifique de les voir apprendre à tout âge, mais désespérant de se dire qu’après cette année, beaucoup ne pourront rien faire. Ils sont censés aller en CAP, au minimum, mais ils partent de tellement loin… Comment faire en un an ? Cynthia le dit, il faudrait que l’on prenne ces élèves en charge pendant deux ans au moins, avec une année d’apprentissage du français et une année de prépa CAP.

« Quelle intégration leur propose-t-on dans la société ? On les envoie vers tous les métiers que les Français ne veulent pas faire. »

Lauriane Clément, auteure de « Écrire Liberté »

Cynthia craint que ses élèves deviennent de futurs « esclaves de la République ». Vers quelles métiers peuvent-ils s’orienter ?

La méritocratie n’existe pas pour eux. Quelle intégration leur propose-t-on dans la société ? On les envoie vers tous les métiers que les Français ne veulent pas faire. Jusqu’au collège, ils apprennent vite et peuvent s’en sortir à peu près. Mais au lycée, les retards s’accumulent. Dans les lycées pro, il y a des classes entières de bac pro avec uniquement des élèves allophones. Et pour l’alternance, il faut trouver des patrons. C’est encore tout un problème. Beaucoup sont réticents à embaucher un jeune soutenu par l’Aide sociale à l’enfance.

Vous proposez plusieurs solutions à la fin de votre livre pour améliorer l’accueil de ces jeunes en France. Lesquelles sont prioritaires, selon vous ?

Il faut améliorer la formation des enseignants. C’est primordial. Tous sont des héros du quotidien et ont un investissement incroyable, mais pour les jeunes profs, ces années sans programme, ni soutien, c’est dur. Il leur arrive de perdre pied. On pourrait par exemple leur proposer des inspections conseil – j’insiste sur le principe du conseil – pour les aider. Pareil pour les professeurs qui viennent enseigner d’autres matières dans les classes d’accueil. Ils n’ont pas les clés. Beaucoup se disent que c’est trop compliqué. Seule la formation permettra de changer les mentalités et les préjugés de certains. Ensuite, il faut réussir à assurer un soutien médical et psychologique aux élèves quasi inexistant pour l’instant. Enfin, il faut vraiment réfléchir à tous ceux qui ont 18 ans et arrêter de casser des scolarités en plein milieu. À quoi ça sert de former des élèves pendant un an, et ensuite de les renvoyer dans leur pays ? Ça n’a aucun sens.

Chaque classe d’UPE2A peut accueillir au maximum 24 élèves. Elle prend en charge les élèves entre un et deux ans, en fonction de leur parcours.

En France, 52.300 élèves allophones ont été répartis dans près de 9.200 écoles et établissements (DEPP) en 2014-2015.

La même année, Paris a accueilli 2.500 enfants. L’Île de France accueille trois élèves sur 10.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER