« On vivait dans des baraquements. Mais des baraques avec vue sur la tour Eiffel ! » Tout en servant le thé à la menthe, Ahmed raconte l’histoire de sa famille, de l’Algérie au bidonville de Nanterre. « Il se trouvait exactement ici, où est cet immeuble. » La vue sur Paris depuis sa terrasse, au quatrième étage d’un HLM, est coupée par les gratte-ciels de la Défense, deux rues plus loin. Pourtant, il y a soixante ans, il n’y a que des ruelles étroites et boueuses, où s’entassent ces maisonnettes de tôle et de bois. Une seule pièce pour toute une famille, sans W.-C. ni eau potable. « Il fallait aller la chercher à la fontaine la plus proche. » Ahmed est né dans l’une de ces baraques dont il parle. Son père déménage en France au milieu des années 1950 pour travailler dans le bâtiment : « À l’heure du plan Marshall, il a fallu tout reconstruire ! Les patrons sont venus chercher de la main-d’œuvre dans les zones rurales d’Algérie. Ils touchaient les mains des ouvriers pour voir s’ils étaient de bons travailleurs. » Mais les logements de ces ouvriers n’ont pas suivi. En 1964, près de 43% des Algériens immigrés en France vivent dans un bidonville. À Nanterre, la majorité des 14.000 personnes logées indignement viennent d’Algérie.

Les cheveux d’Ahmed ont blanchi. Quand il se plonge dans ses souvenirs, son visage se fait plus sérieux et ses mains se serrent. Il n’a, malgré tout, jamais voulu bouger de Nanterre :

« Mon pays, c’est Nanterre. Pas la France, pas l’Algérie, mais Nanterre ! »

Les bidonvilles restent toutefois un « passé douloureux et oublié, toujours d’actualité » pour l’homme d’une cinquantaine d’années, car « on est en train de vivre les conséquences de la marginalisation sociale et urbaine que j’ai vécue ». De son enfance, il n’en a gardé que quelques photos en noir et blanc abîmées dans un tiroir du salon. « Ici, on jouait au foot. » « Là, on célébrait la fête du mouton ! » Souvenirs précieux, qui ont longtemps été tabous pour la génération de ses parents. Comme lui, Mabrouka, 55 ans, n’a jamais pu parler du sujet avec sa famille. Ni du voyage d’Alger à Marseille en 1957, ni de ce qui s’est passé ensuite, quand on les a installés dans des cités de transit, dont ils n’ont en fait jamais bougé. « Je suppose que plusieurs copains et copines d’origine algérienne de Nanterre partagent cette histoire. Mais, entre nous, on n’en parle jamais », regrette Yasmine, la fille d’Ahmed qui a 19 ans.

Alors que la ville est en pleine mutation, ils sont plusieurs à vouloir préserver cette histoire. Celle du logement indigne, autant que de l’immigration algérienne à Nanterre.

il y a soixante ans, à Nanterre, il n’y a que des ruelles étroites et boueuses, où s'entassent ces maisonnettes de tôle et de bois. Une seule pièce pour toute une famille, sans W.-C. ni eau potable. / Crédits : DR

Les bidonvilles restent un « passé douloureux et oublié, toujours d’actualité ». / Crédits : DR

Logements indignes

« Dans le bidonville, il n’y avait ni eau potable ni chauffage. » Après être passé par les mines du Nord, le père d’Ahmed débarque en région parisienne. Sa mère le rejoint à la fin des années 50. « S’il pleuvait, on avait droit aux inondations », poursuit-il en réunissant ses souvenirs. Le matin, Ahmed se souvient courir à l’école pour se chauffer à côté du radiateur après ses nuits dans le froid. « Devant les Français, il faut être bien habillé. Il faut bien se comporter », lui dit sa mère. Aujourd’hui, il commente amer :

« Mon père a dû construire des dizaines de kilomètres d’autoroute et des centaines d’immeubles à lui tout seul ! Mais nous habitions au quart-monde à deux pas des Champs-Elysées. »

À l’époque, le patronat doit garantir un logement à ses employés embauchés hors métropole. Clause rarement respectée. D’autant que la crise du logement afflige les travailleurs étrangers à partir des années 1956-1957, lorsque le mouvement migratoire décolle, en même temps que la guerre d’Algérie. Résultat : pendant 18 ans, Ahmed et sa famille n’ont pas eu accès à un logement digne. « Je partais à la préfecture avec ma mère pour déposer une demande de logement. On nous répétait que le quota de l’immigration était dépassé et qu’il n’y avait pas de place. »

« Dans le bidonville, il n’y avait ni eau potable ni chauffage. » / Crédits : DR

Pendant 18 ans, Ahmed et sa famille n’ont pas eu accès à un logement digne. « S’il pleuvait, on avait droit aux inondations. » / Crédits : DR

Pour une mémoire collective

« Nous sommes arrivés à la troisième ou à la quatrième génération et on nous parle encore d’intégration », soupire Ahmed. Un constat partagé par sa fille, Yasmine. Cette étudiante de 19 ans aux cheveux noirs ne connaissait pas l’histoire de sa ville. Jusqu’au jour où son père l’a emmenée en promenade dans le quartier du Petit-Nanterre, délimité par la Seine. À la place des grands ensembles à dix étages qui occupent une partie du quartier aujourd’hui, il y avait le bidonville des Pâquerettes. Ensemble, ils ont participé à l’inauguration du Boulevard du 17 octobre 1961. Ahmed a perdu une partie de sa famille lors de la manifestation réprimée avec violence par la police, ayant coûté la vie à des centaines d’Algériens. Il ne l’avait jamais raconté à sa fille.

Yasmine n’a pas réussi à y croire. L’étudiante en classe préparatoire aux écoles de commerce en a voulu à ses professeurs successifs. Elle leur reproche de ne pas lui avoir appris l’histoire de Nanterre :

« À l’école, personne ne nous apprend l’histoire de notre ville. Personne ne nous explique d’où nous venons. Alors qu’on nous reproche souvent nos origines. »

Pour contribuer au développement d’une histoire collective des bidonvilles et des cités de transit, Ahmed a rejoint la Société d’Histoire de Nanterre, association fondée en 1970 et présidée par Alain Bocquet. Toujours en train de ranger des documents ou des anciennes photos dans une salle bordée de centaines de tiroirs numérotés, Alain accueille visiteurs et habitants. Ces derniers lui confient les objets de leur mémoire, lui les protège et les archive. Il reçoit régulièrement des étudiants comme Yasmine, à la recherche de bribes d’informations sur leur histoire et celle de leur ville. « Je réagis toujours en demandant : encore ? », sourit-il avec bonhomie. À Nanterre, tout le monde connaît cet expert de l’histoire de la ville portant des lunettes, moustache et barbe blanches. Il poursuit :

« Puis, dans la plupart des cas, je découvre qu’ils ont choisi le sujet des bidonvilles parce que personne ne leur en parle en famille. »

Alain Bocquet commence par leur raconter l’arrivée en France de ces immigrés économiques algériens, leur quête de logements décents, jusqu’aux premiers grands ensembles. « Je leur raconte que leurs grands-parents étaient des pionniers, des chercheurs d’or. Notre association veut restituer aux habitants l’idée que Nanterre est une ville dont l’ADN est un melting pot : ici tout le monde vient d’ailleurs, mais tout le monde vient de Nanterre. »

« Nous sommes arrivés à la troisième ou à la quatrième génération et on nous parle encore d'intégration. » / Crédits : DR

Le matin, Ahmed se souvient courir à l’école pour se chauffer à côté du radiateur après ses nuits dans le froid. / Crédits : DR

L’organisation d’une ségrégation sociale

Tout au long de l’avenue reliant l’arrêt du RER Nanterre Université au quartier du Petit Nanterre, des panneaux bleus annoncent des futurs projets de réaménagement. L’effacement progressif des dernières traces d’une époque où Nanterre a constitué un laboratoire des politiques urbaines de la capitale.

À LIRE AUSSI : Dans la légende de la cité Gagarine

La baraque dans laquelle Ahmed a grandi a été démolie en 1970 dans le cadre du plan d’action pour la résorption de l’habitat insalubre. Cette année-là, le gouvernement de l’époque, guidé par Jacques Chaban-Delmas, vote la loi Vivien avec comme objectif « l’éradication des bidonvilles partout en France ». Ahmed et ses parents suivent la vague de déménagements des familles algériennes, des baraques aux cités de transit. Elles découvrent « des habitations affectées au logement provisoire » pour « une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale », selon une circulaire de 1971. La Sonacotral, la Société nationale de construction de logements de travailleurs algériens, est ainsi chargée de la construction de ces foyers censés fournir une réponse temporaire et rapide à la question du mal-logement.

« Dans le bidonville, on vivait entre nous, dans la boue. Mais nous étions plus libres qu’en cité de transit. » / Crédits : DR

La baraque dans laquelle Ahmed a grandi a été démolie en 1970 dans le cadre du plan d’action pour la résorption de l’habitat insalubre. / Crédits : DR

« Notre cité était constituée de petites maisonnettes l’une à côté de l’autre, style baraques de chantier », raconte Ahmed. La sienne, se rappelle-t-il, est située juste à côté de la voie ferrée. Le matin, pas besoin de réveil : la famille se lève toujours à cinq heures avec le passage du premier train, qui fait trembler les murs en tôle. Composé de trois petites pièces, le logement est censé accueillir toute la famille :

« On était onze, huit frères et une sœur. On dormait à tour de rôle. »

Chaque cité de transit était contrôlée par un gardien, souvent un ancien militaire français revenu d’Algérie. « Dans le bidonville, on vivait entre nous, dans la boue. Mais nous étions plus libres qu’en cité de transit. » Selon l’historienne Marie-Claude Blanc Chaléard, auteure du livre En finir avec les bidonvilles. Immigration et politique du logement dans la France des Trente Glorieuses (Éditions Publications de la Sorbonne), ces logements ont participé à la marginalisation des Algériens en région parisienne :

« La ségrégation sociale est liée à la forme urbaine. Pendant cette période, on a développé le concept de ville moderne, avec tous les conforts pour ceux qui pouvaient y entrer. Aux autres, ne restaient que les espaces de l’infra-urbain, les zones les plus marginalisées. »

Née dans la cité de transit des Potagers, dans le quartier du Petit Nanterre, Mabrouka a aussi été contrainte de la quitter et, avec elle, les souvenirs de toute une vie. « Même quand les plantes ont commencé à grimper sur la façade, Mabrouka ne voulait pas quitter son appartement ! Elle est sortie en dernière. Tout le monde avait déjà déménagé, pas elle », raconte son voisin Mohamed, un ancien de la Cité des Potagers qui n’habite plus à Nanterre, mais revient pour retrouver les copains de l’époque. Construit sur d’anciens terrains agricoles, le quartier aurait dû représenter une alternative temporaire dans l’attente d’un logement HLM. Symbole de la pérennisation de la crise du logement, la cité a été démolie avec quarante ans de retard en juillet 2021, dans le cadre du programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Née dans la cité de transit des Potagers, dans le quartier du Petit Nanterre, Mabrouka a aussi été contrainte de la quitter. « Elle est sortie en dernière. Tout le monde avait déjà déménagé, pas elle. » / Crédits : Arianna Poletti

Construit sur d’anciens terrains agricoles, la cité des Potagers aurait dû représenter une alternative temporaire dans l’attente d’un logement HLM. Symbole de la pérennisation de la crise du logement, elle a été démolie avec quarante ans de retard en juillet 2021. / Crédits : DR

À LIRE AUSSI : Le quartier de l’Alma, utopie ratée de Roubaix

Et après ?

« Après la démolition des bidonvilles dans les années 1970, la question du mal-logement des Algériens n’est plus médiatisée comme auparavant. L’idée que le problème a été résolu se répand, alors que les cités de transit ne sont qu’une autre expression de cette relégation », explique Muriel Cohen, chercheuse et auteure de Des familles invisibles. Les Algériens de France entre intégrations et discriminations (Editions Publications de la Sorbonne). Dans le quartier, seuls les plus âgés comme Mohamed se souviennent de l’histoire de la cité des Potagers. Même Mabrouka, 55 ans, l’a découverte très tard. Dans les années 1980, son professeur lui demande d’écrire un essai sur ses origines. Chez elle, impossible de questionner ses parents sur leur histoire. Le départ de l’Algérie est un souvenir trop douloureux. La période en bidonville, une honte. « Je suis donc descendue discuter avec le gardien de mon immeuble. J’ai découvert que j’habitais dans une cité de transit… »

Dans le quartier, seuls les plus âgés comme Mohamed se souviennent de l’histoire de la cité des Potagers. / Crédits : DR

De la fenêtre de son ancien appartement, au cinquième étage de l’une des deux barres qui composaient la cité des Potagers, là où ses parents ont vécu toute leur vie dans l’espoir d’un relogement, Mabrouka a vu la banlieue changer. Elle a quitté son appartement à la cité des Potagers en avril 2021. Pourtant, après son travail, elle venait observer l’avancée du chantier. La Cité des Potagers va laisser place à 90 logements plus modernes, dans le cadre de l’ANRU 2, un nouveau plan d’aménagement et de rénovation urbaine réservé aux zones prioritaires. À l’occasion de la démolition, Mabrouka a organisé une exposition photo pour que les plus jeunes découvrent l’histoire de la dernière cité de transit, restée longtemps debout au Petit Nanterre. « Ça y est, j’ai fait mon deuil », insiste la quinquagénaire :

« J’ai écrit une lettre au bâtiment dans laquelle je lui disais adieu. Puis, j’ai commencé à faire mes cartons. Je savais que tôt ou tard le moment de partir serait arrivé. Mais l’histoire de ma cité ne va pas disparaître avec moi. »

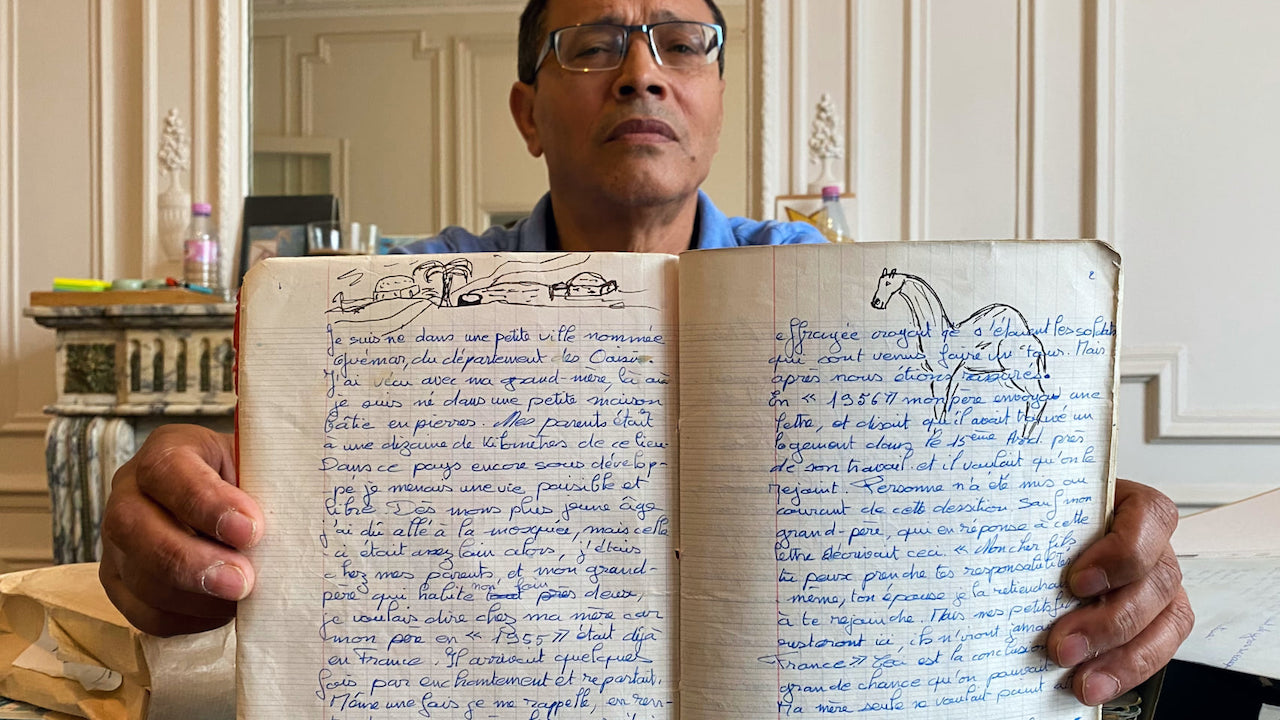

Les photos d’archives appartiennent à Brahim Benaïcha, qui figure également en photo de Une.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER