Boulevard Ney, Paris 18e – Entre des détritus, des matelas et des tentes, des dizaines de jeunes gars se déhanchent furieusement, sourire aux lèvres, sur du rap américain et de la musique africaine. En guise de sono, une simple voiture garée sur le trottoir, portières ouvertes.

Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet, les exilés de Paris célèbrent leur future évacuation, qui commence dans quelques heures. Enfin, ils vont pouvoir quitter le bout de bitume puant sur lequel certains sont englués depuis des semaines.

Cette fois, la préfecture parle de plus de 2700 « mises à l’abri ». Les associations disent 2000. Deux fois plus, au moins, que le nombre d’habitants des camps finalement expulsés le vendredi matin à l’aube. S’il sont aussi nombreux, c’est parce que le bouche-à-oreille a fait son oeuvre. Ils viennent des quatre coins de la capitale en espérant profiter de la « mise à l’abri ». A 5 heures, une vingtaine de camions de police débarquent et 350 CRS encerclent les exilés. Ils les somment de s’asseoir par terre avant de les faire monter dans des bus, qui les emmènent dans des lieux d’hébergement temporaire. L’opération dure cinq heures.

Les associations tirent la sonnette d’alarme

Autour du camp en dur monté par la mairie de Paris à l’automne dernier, les campements ont doublé de volumes en deux semaines. En démantelant ces camps de fortune, la préfecture tente de stopper l’inflation. « Tous les étés c’est pareil : avec le beau temps, les arrivées s’accélèrent. On a tiré la sonnette d’alarme il y a un mois. On pense que d’ici septembre ils seront 3.500 », se désespère Clarisse Bouthier, du collectif Solidarité Migrants Wilson, qui distribue des centaines de petits déj’ devant le centre tous les matins.

Tous espèrent rejoindre la « bulle ». La structure orange et blanche se dresse derrière les grilles du centre de premier accueil de La Chapelle. Là, les réfugiés espèrent trouver un logement pour quelques jours, avant d’être transférés dans un centre d’hébergement plus pérenne et que leur demande d’asile soit examinée. Mais les places sont limitées – 400 lits – et la queue devant la porte ne désemplit jamais. Antoine, de l’asso Utopia, témoigne :

« Les gens dorment dehors de 15 jours à un mois [avant de passer les portes du centre], mais il n’y a pas de règles. Certains restent 4 mois, d’autres deux jours. »

Les associations locales dénoncent la mauvaise gestion des pouvoirs publics. « Pour eux, c’est comme si ce qui était à l’extérieur du centre n’existait pas. Ils refusent absolument considérer le problème pragmatiquement », s’énerve Antoine. Utopia a du négocier dur pour obtenir cinq toilettes en mars dernier, perpétuellement bouchées – « ce n’est vraiment pas assez »- et seulement deux points d’eau. Les éboueurs ne viennent ramasser les quelques poubelles de la zone qu’une fois par semaine, ce qui la rend totalement insalubre.

Dans la file, Adama, le mec de la sécu, discute à la cool avec des Afghans. / Crédits : Fatma Ben Hamad

Avec un unique centre d’accueil en Île-de-France, les camps ne manquent pas de se reformer rapidement. 48 heures après l’expulsion, 300 personnes étaient de nouveau installées à La Chapelle. Mais les points d’eau, eux, avaient disparus.

La guerre de la queue

Pour les migrants qui viennent d’arriver à Paris, le centre est comme un phare. Sâad H. et Sâad D., deux bédouins du Koweit tout juste majeurs, ont été déposés juste devant. On leur a dit :

« C’est là que vous devez aller. »

Mais d’abord, il va falloir faire la queue. De prime abord, elle semble étonnamment joyeuse. Les traits sont tirés et l’endroit pue à donner des haut-le-cœur, mais il y règne une ambiance chaleureuse. Certains discutent en souriant avec un des mecs de la sécu. Une moto passe et fait hurler le moteur. La foule l’acclame. Plus tard, un Afghan emprunte le mégaphone d’un bénévole du centre et balance une vanne. Il faut bien tromper l’ennui.

Quand il s’agit d’entrer en revanche, fini de rigoler. Ce matin-là, la bataille a fait deux blessés sérieux, transportés en ambulance. Les bénévoles les prennent en photos, ignorant les réprimandes des CRS.

Sâad H. et Sâad D racontent. Pour être en début de file, ils se sont posés devant à 22h30 la veille, avec leur pote Sinan, ancien journaliste irakien torturé pour des papiers un peu trop contestataires. Ils ont attendu jusqu’au petit matin, sans dormir par peur des vols :

« Quelqu’un a ouvert nos sacs dès la première nuit, et la police n’a rien voulu entendre. »

(img) Saad s’est fait tatouer en Suède, où il a vécu deux ans

6h30 du mat’, des gens en fin de file se mettent à pousser. Ça s’embrouille, se bouscule, les barrières métalliques cèdent. Quelques dizaines de personnes parviennent à passer avant que les CRS lâchent les gaz et les matraques. Saad et ses amis sont à terre et suffoquent encore quand ils comprennent, au dire des policiers, que le centre n’ouvrira pas aujourd’hui.

Le jeune homme, une prière chiite tatouée sur le cou commente, dégoûté :

« 30 mecs passent devant toi et tu ne peux rien faire. Tu attends juste la providence et tu la fermes. »

Sinan se plaint aussi :

« La police n’en a rien faire de qui était devant ou pas. »

Les estropiés de la file sont nombreux. L’un d’eux sort du centre, un bras dans le plâtre et l’air vainqueur. La fracture d’une bousculade lui a permis d’obtenir son transfert. Il salue ses amis avant de prendre le bus qui l’emmène dans son futur CAO (centre d’accueil destiné aux demandeurs d’asile) dans le Sud. Il nous demande vaguement rêveur :

« C’est comment Nîmes ? On m’a dit que c’était pas mal, qu’il faisait beau… »

D’autres ne récoltent, comme Ahmed, que de gros hématomes, des brûlures à la gorge, et une frustration grandissante.

Ça ouvre ou ça n’ouvre pas ?

Ces derniers temps, le centre ne laisse entrer des migrants que deux ou trois fois par semaine, de façon aléatoire. Les migrants ne sont que rarement prévenus qu’ils attendent pour rien, des heures durant, sous le soleil caniculaire. Zelda, salariée d’Utopia, le fait quand elle peut :

« Mais même en leur disant que c’est mort ils attendront quand même, ils essayent jusqu’au bout. »

Comme le système d’entrées dans le centre change chaque semaine voire chaque jour, personne n’y comprend rien. « Tous les matins, ils me demandent comment entrer, et je ne sais pas quoi leur dire », lance penaud Victor, bénévole chez Utopia. Emmaüs gère les entrées : 40 par jour en moyenne. Parfois, elles se font par maraude matinale, d’autres jours par la queue. Un peu avant l’évacuation, Emmaüs avait mis en place un système de SMS avec prise de rendez-vous.

Un matin, pour éviter les bousculades, la police a même scotché des numéros sur les bras des 30 premiers migrants. Le numéro 1, Abdou, Tchadien, qui marche pieds nus depuis qu’on a volé ses chaussures, semble confiant. « Ce matin il n’y aura pas de gaz ». Pas d’entrée non plus. La queue bien organisée au départ a fini en pagaille, après le changement d’équipe du côté des forces de l’ordre. « On n’est pas au courant de ça. On ne fait pas des promesses qu’on ne peut pas tenir », s’insurge le commandant du bataillon, yeux clairs et nez droit.

(img) Un masque contre la pollution et les maladies  >

>

Ahmed peste quand il comprend que son n°21 ne lui sert à rien, « ils jouent avec nous, les réfugiés ». Puis l’Afghan à la petite barbe et aux yeux doux désigne son matelas dans la file :

« C’est pas grave, je vais dormir un mois de plus dans mon hôtel cinq étoiles. »

« Je ne sais même plus pourquoi je passe ma journée à faire “ça”, à me taper la chaleur alors que je jeûne pour des résultats très incertains », résume Abdullah. Le jeune papa soudanais de 25 ans montre en souriant la photo d’un garçonnet sur son téléphone :

« Mon fils Moussa a 3 ans, il me parle de “venir me visiter à Paris”. Je n’ose pas dire à ma famille que je dors sous un pont, et que je mange grâce à l’aumône des gens. »

Les listes convoitées

Il y une autre façon d’entrer dans le centre : être inscrit sur la liste – composée par les différentes associations – des personnes « vulnérables ». L’astuce circule par le bouche-à-oreille. A 8h devant le centre, c’est tous les jours le même manège. A droite, la queue, plus ou moins ordonnée et à gauche, ceux qui ont un problème de santé… ou les petits malins. Comme Ahmad :

« On se met là pour ne pas être pris dans les gaz et aussi pour avoir accès aux associatifs. »

Dès qu’ils voient les bénévoles arriver, les gars – les femmes sont peu nombreuses – sortent leurs ordonnances et leurs papiers administratifs. « Je suis diabétique, avance l’un d’eux, un Tchadien assez âgé, en désignant son insuline. C’est normal que je dorme à la rue ? », demande-t-il à Antoine, d’Utopia. Il soupire : « Nan, ce n’est pas normal ». Mais comme il est marqué « débouté » sur un pap’ de la préfecture, il lui conseille d’aller chercher de l’aide ailleurs.

Pour organiser la liste des personnes « vulnérables », Utopia utilise un système de numéro : le 1 très urgent – les personnes âgées, discriminées comme les albinos, les très malades – le 2 un peu moins – les cas psys), etc… « Mais on n’est pas des médecins », concède Victor. Et il y a souvent plus de n°1 que de places à donner, deux par jour environ :

« J’ai vu toutes sortes de malades dormir dehors, des plaies béantes, des polytraumatisés de guerre… »

Fatma, une riveraine, répertorie et dénonce sur Facebook toutes les « anomalies », vidéos à l’appui : les blessés graves qui restent à la rue, les familles avec enfants en bas âge. Elle trimballe sa casquette, ses ongles roses et son côté grande gueule boulevard Ney tous les jours ou presque. Et des histoires, elle en a plein :

« Il y avait un mec qui avait perdu un œil, tu crois que ça les choquait ? Non, ils le laissent dehors. »

Drames atroces

Certains réfugiés désespérés tentent d’entrer par tous les moyens. Au mois de mai, un Afghan de 22 ans a cherché à s’introduire dans le centre par une fenêtre en suivant les instructions de ses amis déjà à l’intérieur. Programme : sauter du pont au-dessus des rails sur un bâtiment, puis un autre, avant de se glisser dans une faille de ce local décati. Le jeune Afghan est tombé. Les blessures sont graves et il est resté quelque temps entre la vie et la mort.

D’autres sautent le grillage. Au pire, on se casse une jambe. Daoud, lui, a préféré casser la grille pour pénétrer dans le centre. « Je ne savais pas encore comment ça marchait avec les gendarmes ». Pas forcément plus efficace.« On nous a gazé, on m’a frappé à la bouche.» Mais il relativise :

« J’ai juste eu les lèvres éclatées, rien de cassé. »

Tensions intercommunautaires

Les frustrations alimentent les rumeurs les plus folles. Les Afghans pensent que les bénévoles aident surtout les Africains. « J’ai l’impression qu’il y a une sélection raciale dans ce camp. On fait surtout rentrer des Bengals, des Afghans, des Erythréens », croit de son côté savoir le Soudanais Mohamed Abdullah.

Cet hiver, il y avait 60% d’Afghans dans le centre, d’après Utopia. Mais les asso ne sont pas responsables de cette situation. Pendant plusieurs mois, la file était tenue par des Afghans qui avaient mis en place un système mafieux. Ils délogeaient à coups de poings les autres migrants pour placer leurs compatriotes devant, en échange d’argent. Antoine raconte :

« Tous les matins, c’était un carnage. A ce moment-là, la police était absente des lieux, devenus une zone de non-droit. »

Cette « mafia afghane » de la Chapelle terrorisait aussi les habitants des camps. Le chef de la bande, qui se fait appeler « Commando », aurait eu l’habitude d’envoyer des SMS à ses sbires à base de « vole celui-ci, tape celui-là ». Le retour de la police et une organisation différente de l’entrée auraient mis fin à ces pratiques, même si les vols et les rackets persistent.

Bagarres

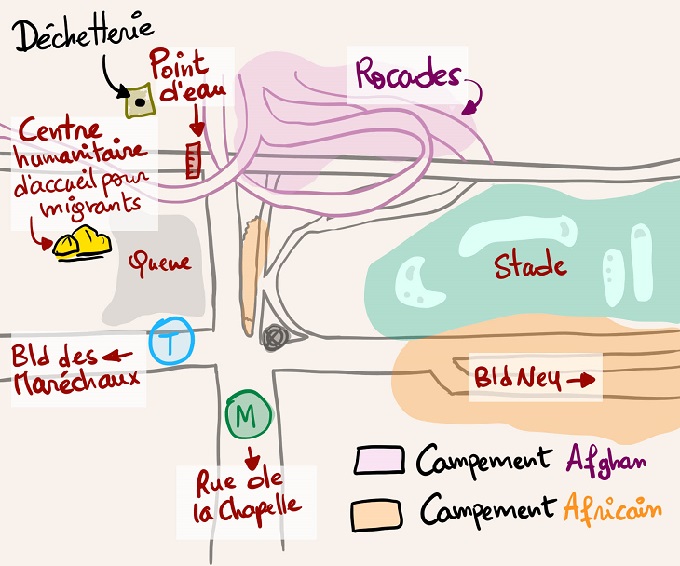

A La Chapelle, tout autour du centre géré par la mairie de Paris, les migrants qui espèrent franchir la porte ont installé des camps de fortune. On distingue plusieurs zones, organisées par communautés. Les habitants se serrent les coudes entre groupes de même origine, langue, religion, et par affinités. Ce qui n’empêche pas quelques mélanges. De l’autre côté du carrefour, le long du boulevard Ney, se sont surtout installés des Soudanais et des migrants d’Afrique Subsaharienne. Sous la rocade du périph’, une majorité d’Afghans squattent l’esplanade bordée par le Novotel et l’affiche souriante des JO de Paris.

Suis la carte, suis la carte ! /

Au-delà des nationalités, il existe un autre critère pour choisir son trottoir. Un Tchadien qui dort sous le pont en pierres s’explique :

« Ici, c’est soit le bruit, soit l’odeur. Moi j’ai choisi l’odeur. »

Côté Afghans, le bruit de bouches d’aération rend fou. De l’autre côté, pas de sanitaires, la puanteur est un enfer.

Si la plupart du temps, le coin reste calme, ça peut vite déraper entre les communautés. Les bons jours, les bénévoles parviennent à calmer le jeu. Victor raconte :

« On se met entre les deux groupes qui se font face, et parce qu’ils nous respectent ils ne nous touchent heureusement pas. »

Mais le protocole est très clair : on ne reste que trois minutes au milieu, « si ça ne marche pas, on se retire, on appelle la police ». Une des bagarres les plus épiques a eu lieu le 13 avril :

« Une centaine d’Afghans sont arrivés armés de barres de fer côté Soudanais, avec l’intention claire d’en découdre. Les parpaings volaient de partout, un mec avait le crâne ouvert, on avait du sang sur nos chaussures. Vraiment hardcore. »

Depuis le renvoi de Commando, le chef présumé du réseau mafieux, en Afghanistan, les bagarres sont moins nombreuses. Mais elles éclatent encore parfois, la nuit ou au moment des distributions.

Familles, femmes et mineurs sur le carreau

Loin des bagarres et de la testostérone, on trouve un autre campement de fortune, à dix minutes sur la rue de la Chapelle, autour du rond point du Boucry. Ce jour-là, une quarantaine de personnes, des Erythréens surtout et beaucoup de familles avec de jeunes enfants et des jeunes filles. Au centre, des matelas et quelques tentes, ainsi que quatre poussettes servent de sièges aux adultes. Les femmes ne font pas la queue, elles savent que c’est trop dangereux. Elles attendent qu’on vienne les chercher.

Les bénévoles ont proposé à la mère d’une fillette de 2 ans et à ses sœurs de les loger à l’hôtel, mais en laissant dehors leurs frères de 14 et de 28 ans. « Comme on a refusé, ils nous ont dit de nous démerder tout seuls ». Ce soir-là sera leur cinquième nuit à la rue.

Les couples et les familles nombreuses sont les grands perdants de ce système, explique Utopia. Ils ne sont pas logés au centre, et les dispositifs spécifiques sont saturés. Idem pour les femmes enceintes. On en croise une ce jour-là. La bénévole Clarisse Bouthier a assisté à deux accouchements de maman des rues ces deux dernières semaines :

« On a dû les emmener en urgence à l’hôpital. »

Sur les camps, on croise aussi des mineurs isolés. Il y aurait, selon les acteurs de terrain, 2.000 mineurs à la rue à Paris. Les bénévoles du centre en font dormir certains dans les camions de la Mairie, quand ils ne trouvent pas assez de Parisiens prêt à prêter un bout de canap’.

Tout vaut mieux que de laisser ces jeunes dehors. Victor avait la trouille pour Jawid, un de ses protégés, « un petit Pakistanais de 16 ans ». Alors il lui a proposé de l’héberger dans la maison de ses parents, à Vittel, en attendant. Il est resté plus de deux mois dehors. Impossible pour lui d’intégrer le centre : il est déjà passé par la bulle et le centre n’accepte pas les secondes chances. Jawid s’était enfui de son « CAO glauque, à 4 h de Paris ». « Comme il ne connaît que La Chapelle, il traînait là bas. »

Squat et drogues

Comme Jawid, beaucoup d’autres restent à La Chapelle, non pas pour entrer dans la bulle mais faute de mieux : avoir accès aux distributions de nourriture, au soutien et à la compagnie des bénévoles et des amis. Certains ont même des papiers comme ce Soudanais qui a obtenu le statut de réfugié mais n’a ni toit, ni travail :

« J’ai déposé mes CV de paysagiste partout, mais je n’ai eu aucune réponse. »

D’autres encore logent dans des foyers ou ont obtenu un transfert pas trop loin, et reviennent papoter avec leurs amis.

Mais ce QG-là peut vite vous détruire. « Ici ils boivent beaucoup, ils fument trop », admet Alex. Les drogues permettent de tromper l’angoisse. « On pense au futur, c’est mauvais », explique Alex. Au passé aussi. « Je suis devenu fou en Hongrie, à cause des électrochocs que j’ai subi en prison », explique-t-il. Chaque matin depuis, il est victime d’hallucinations.

A 10 minutes du centre, rue de la Chapelle, c'est le campement des familles. Des jeunes filles et des tout-petits dorment dehors, parfois dans des tentes, parfois non. / Crédits : Fatma Ben Hamad

Nazratula, Afghan de 22 ans à l’anglais impeccable, attend ici depuis quatre mois. Il dort peu, et lance en riant : « Je vais devenir fou ». Il n’a plus de couverture ni de matelas à lui. « Les camions de la mairie de Paris et la police sont venus et ils nous ont tout pris ». La veille, c’est le hash de Nadim, 21 ans, grosses bagues aux doigts et tunique tête de mort que la police a jeté. Mais il a bien vite retrouvé un dealer, et il propose un joint à la ronde en égrainant ses records, bravache : « Vingt joints en une nuit ». Puis : « Comment je ne suis pas mort ? ».

Zelda connaît bien ces Afghans un peu pirates. Elle a passé toutes ses journées, de 7 heures à 22 heures, pendant sept mois, sous la rocade. Ces squatteurs l’appellent « la folle » en afghan : « Tu finis par avoir des liens assez forts avec eux ». La jeune femme a vu certains de ses potes partir en vrille. « Rester ici à se défoncer les a détruit, ils se tuent à petit feu. Ils ne feront rien de leur vie. »

Nazratula et ses amis, après une énième nuit dans la queue, ont eux fini par entrer dans le centre de tri. Lui dort dans un hôtel du quartier et s’apprête à commencer des cours de français. Une autre attente commence pour lui :

« On m’a dit qu’on allait peut-être me renvoyer, ou peut-être pas. »

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER