Gare du Nord – Paris 10e. « Ici, c’est mon bureau ! » lance un dealer de skénan, lorsqu’on le retrouve à l’angle des rues de Maubeuge et Ambroise Paré. Béret sur le crâne et par-dessus noir sur les épaules, il tient les murs de ce carrefour où il écoule des petites gélules de morphine.

Au loin, il aperçoit un client. Le vendeur promet d’offrir une dose à la jeune femme qui se tient à ses côtés si elle le ramène jusqu’à lui. Piercing au visage et capuche sur la tête, elle se précipite sur le potentiel acheteur. « Sken’ ?! Sken’ ?! », lui crie-t-elle, sa chienne en bout de laisse.

L’acquéreur, caché par des lunettes de soleil à double foyer, a le teint blafard des personnes malades. D’une voix hésitante, il essaie de négocier la boite de 14 médicaments pour 45 euros. Peine perdue. Il finit par en lâcher 60. « Et moi, il est où mon cachet ?! » s’enquiert la rabatteuse, ses 3 chiots en train de faire une sieste dans son sac en bandoulière.

Welcome to Sken’ City

Bienvenue à Sken’ City, un quartier de la Gare du Nord, où tout tourne autour d’une petite gélule rouge et blanche : le skénan. Cet antidouleur est prescrit par les médecins pour soulager leurs patients atteints de cancers ou de graves hernies discales. Mais il est détourné par les toxicomanes qui se l’injectent pour ses effets planant. On le compare même à l’héroïne, certains désagréments en moins : il est quatre fois moins cher et non coupé ce qui évite les mauvaises surprises. Résultat, le produit a remplacé l’héro dans les rues de Paris.

Ce midi, Andrea ° , 30 ans, a déboulé à Sken’ City au saut du lit pour s’en faire un shoot. « Le taquet va m’enlever mes petites courbatures et mes légers frissons liés au manque », escompte-t-il. Le circuit est bien rôdé. Sitôt sa gélule achetée sur le trottoir, il traverse la rue et file à l’accueil de l’hôpital Lariboisière où une boite remplie de jetons de ferraille est mise à disposition des toxicos. Puis il fonce jusqu’à un distributeur de seringues à 50 mètres de là. Il insère la piécette et récupère un kit d’injection. « Ici, c’est Disneyland ! » vanne-t-il, les cheveux encore ébouriffés après sa nuit de sommeil. « Les junkies étrangers n’en reviennent pas de voir que les seringues sont gratuites. »

Le village de la réduction des risques

A Sken’ City, tout est fait pour que les toxicomanes puissent consommer à moindre risque. Dans ce quartier, une myriade d’associations proposent seringues et pipes à crack gratuites pour éviter qu’ils se les échangent et se transmettent des maladies comme le Sida ou des hépatites. Chaque asso’ distribue jusqu’à 80 kits par jour, ce qui donne une estimation du nombre d’habitués.

- Médecins du Monde gare un bus et effectue des maraudes tous les jours

- Step et Ego proposent du matériel de consommation et un cybercafé

- Safe gère les distributeurs de seringues et de pipes à crack

- Le Sleep in offre un hébergement d’urgence aux usagers

Cette politique de santé publique fonctionne puisque les contaminations ont baissé chez les usagers. Mais pour certains riverains, ce maillage associatif a fait appel d’air et a transformé leur quartier en refuge pour toxicomanes en plein cœur de Paris.

Et la police ? « Monsieur, veuillez poser cette bière tout de suite ! » nous réprimande un agent alors que nous remontons la rue en compagnie … d’un dealer de skénan. Officiellement, les bleus n’ont pas le droit d’intervenir autour de ces points pour permettre aux usagers d’en profiter sans crainte. Les flics ont tout de même installé une caméra à l’angle des rues de Maubeuge et Ambroise Paré pour surveiller le petit trafic. Elle n’effraie personne. L’objectif de l’appareil pivote pour filmer une consommatrice. Cette dernière sourit et se fend d’un doigt d’honneur en sa direction :

« Salut les condés ! »

« Soussou » et « fléchette »

Dans ce quartier à part flotte une atmosphère de village. Sa porte d’entrée : les arcades mystérieuses du Cours du Départ, la ruelle parallèle à la Gare du Nord où poireautent les taxis. Sa Grand’ Place : le croisement des rues de Maubeuge et Ambroise Paré, au niveau de l’hôpital Lariboisière. Sken’ City a même son patois. Un « neuneu » est un skénan, une « ket » une galette de crack, une « fléchette » une seringue. « Et une sousou, tu sais ce que c’est ? » demande Andrea, chemise jaune ouverte jusqu’au troisième bouton. Il s’esclaffe :

« Une sousou, c’est une black qui suce pour du crack ! »

Le carrefour des rues de Maubeuge et Ambroise Paré fait aussi office de café du commerce. Ici presque tout le monde se connait. « Oh dis donc, tu as bonne mine ! » lance une quadra abîmée quand elle croise Charlie °, de 15 ans sa cadette, qui réplique :

« Oui, j’ai arrêté le crack il y a 6 mois. Ça remplume. »

Le trottoir, plus large qu’ailleurs, invite à se réunir. Le muret où l’on peut poser sa 8.6 prend des airs de comptoir. Et comme dans un village, les rumeurs vont bon train. On prétend qu’untel est en prison ou qu’un autre est un indic’ de la police.

Salle de shoot à ciel ouvert

Au village, on vient pour choper du skénan mais aussi pour se shooter. « Je consomme sur place. Ça me permet de me lever le matin et de ne pas rester chez moi comme un crétin ! », balance Andrea en toute honnêteté. Toilettes, halls d’immeuble, parkings… Le trentenaire à la dégaine de vacancier a essayé tous les endroits du quartier pour se faire des fix. « Une fois, je me suis même piqué dans les escaliers du métro Gare du Nord ! Les gens hallucinaient ! », fanfaronne-t-il, bracelets exotiques au poignet.

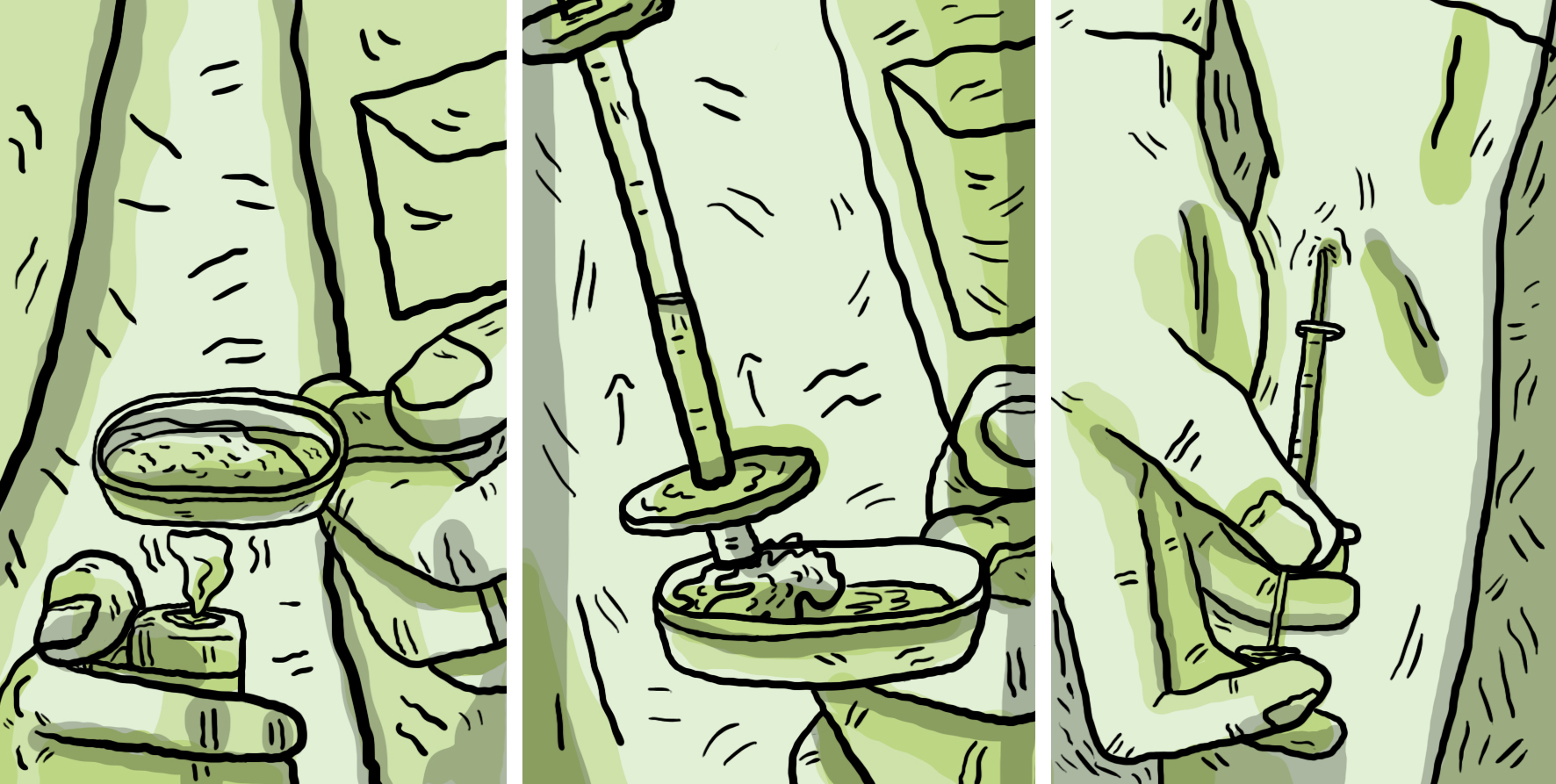

Entre 3 toxicos, il déballe son kit d’injection sur un terre-plein derrière la Gare du Nord. Le rituel est toujours le même. Il commence par se nettoyer les doigts avec une lingette puis ouvre une gélule de skénan qu’il vide dans une cuillère jetable avant d’ajouter de l’eau stérile. Avec son briquet, il enflamme un coton alcoolisé qu’il approche de la mixture pour dissoudre le produit. « D’autres brûlent le skénan pour le caraméliser avant de mettre l’eau. On dit “faire ça à la russe” car ce sont les mecs des pays de l’Est qui ont importé ça », indique-t-il, tout en mélangeant sa préparation avec le piston de la seringue.

L’opération la plus périlleuse arrive : placer un filtre au bout de l’aiguille, en évitant de le toucher avec les mains. Ce morceau de coton est indispensable pour que la pompe n’aspire pas d’impuretés. Bingo. Andrea peut enfin remplir sa seringue. Il s’injecte le produit dans le bras, tout doucement.

Les contaminations ont drastiquement baissé chez les usagers. / Crédits : Emmanuel Bossanne

Ici pas de yeux révulsés, ni d’écume aux commissures comme dans les films. Sitôt le shoot terminé, le jeune homme est surtout préoccupé par ses hématomes :

« Il faut appuyer fort avec un coton à l’endroit où tu t’es piqué, sinon ça laisse des bleus. Ma copine veut que j’arrête, alors j’essaie d’être discret. »

Le fils de bonne famille…

Après son shoot de skénan, Andrea s’engouffre dans la Gare du Nord. Direction le piano en libre-service à l’entrée du hall des grandes lignes. Le grand garçon nonchalant s’assoit sur le tabouret. « Claude Debussy a écrit Children’s Corner quand sa fille de 9 ans est morte », signale-t-il, avant de se lancer dans l’interprétation d’un morceau de la pièce.

Son gros bonnet beige en forme de champignon lui donne un air de rasta blanc. Pourtant c’est de la musique classique qu’il joue. Andrea, yeux verts et barbe châtain d’une semaine, est bien né. Ses parents, PDG d’une grosse entreprise de cosmétiques, sont multimillionaires et vivent entre Monaco et Buenos Aires.

Le jeune homme a toujours aimé les drogues. Lecteur d’Aldous Huxley et de William Burroughs, il met un point d’honneur à toutes les expérimenter. « Je veux goûter la meilleure dope avant de mourir. C’est essentiel pour le développement personnel. J’ai même pris du DMT », développe-t-il. Il fait remonter l’histoire à ses 13 ans quand il fume ses premiers joints dans l’internat huppé où ses parents l’ont envoyé. Au lycée, il se met à la coke et aux ecstas. En fac de médecine, il récupère les fonds de fiole de kétamine pour sa conso perso pendant son stage en réanimation.

… et le gamin des rues

Mais le skénan ne connait pas la lutte des classes. A l’autre bout du spectre, Tony, 32 ans et bouille d’ado candide. Lorsqu’on le rencontre, il a le nez collé à la vitrine d’une boutique qui vend des montres sur le boulevard Magenta. Ce jour-là, il vient de toucher trois mois de RSA en retard et a décidé de s’offrir un cadeau : une belle Festina, sa marque préférée. Sauf que son gros sac-à-dos, sa casquette de teufeur et sa chienne en laisse, lui valent des regards suspicieux. Le vendeur ne veut pas lui ouvrir la porte. « T’es qu’un sale raciste ! Un raciste des chiens ! » crie Tony, face à la paroi en verre. Le jeune homme reste planté devant l’entrée, avec un air de défi. L’horloger finit par céder, à condition que la chienne reste dehors. 10 minutes plus tard, il ressort de la boutique avec une grosse montre argentée au poignet :

« Il voulait me la faire à 159 euros mais je l’ai négocié pour 150 euros. Pas mal, non ? »

Lui n’a presque pas connu son paternel, un toxicomane mort du sida lorsqu’il avait 7 ans. A 12 ans, le garçonnet est mis à la porte du domicile familial par sa mère qui s’est installée avec son nouvel époux. 20 ans après, le jeune homme taciturne n’a toujours pas pardonné à sa génitrice :

« Elle m’a viré tout simplement parce que c’est une enculée. Quand j’étais petit, je devais la réveiller dans son bain entourée de ses mégots qui flottaient dans l’eau. C’est une poule-pondeuse. »

Après 10 piges sous skénan à vadrouiller de teknival en teknival avec sa chienne et plusieurs graves hospitalisations, il s’est posé dans une chambre de bonne à Saint-Cloud et tente de se sevrer. Il tourne au stilnox. Ce puissant somnifère est un comprimé à avaler que Tony pile pour se l’envoyer dans les veines. « C’est toujours mieux que d’être accroché au sken’ », dit-il. Il montre deux grosses cicatrices d’abcès sur ses avant-bras :

« Je n’en suis pas fier. »

La belle et la bête

Tous les toxicos ne savent pas se piquer. Charlie*, 24 ans, a été initiée au skénan par son petit copain. Elle n’a jamais appris à le faire seule. « Je trouve ça très sensuel de se faire shooter par son homme », explique-t-elle. Mais il y a 6 mois, son compagnon est envoyé en prison alors elle doit trouver chaque soir quelqu’un pour lui faire son injection. Après sa journée de boulot dans un musée où elle travaille comme hôtesse, elle se rend au village pour sa piqûre. Depuis plusieurs mois, c’est Gheorghe qui s’y colle. La jeune femme est coquette, étudiante en médiation culturelle et vit chez ses parents. Lui est un immigré venu de Géorgie qui subsiste de petits trafics et dort dans un centre d’hébergement d’urgence. « Il est vraiment sympa et ne m’a jamais demandé quoi que ce soit en échange », insiste-t-elle.

Sur la Grand’ Place de Sken’ City, elle l’apostrophe :

« – Hey bitcho !? Tu viens !? »

« – Oui Couscous ! J’arrive ! »

Bitcho peut se traduire par le mot mec en géorgien. Couscous est le surnom que Gheorghe lui a donné. Sur le boulevard de La Chapelle, les deux complices disparaissent dans une sanisette, ces toilettes publiques automatisées de la mairie de Paris. Gheorghe prépare la seringue. Puis Charlie lui tend son bras. « Couscous ! Toi arrêter parler ! Toi bouger trop ! » lui intime-t-il de son français balbutiant, alors que la jeune femme continue sa discussion. Puis il enfonce l’aiguille sous la peau de sa partenaire et presse la pompe de la seringue.

(img) Charlie

Charlie mène une double-vie. Le soir, la fille d’immigrés espagnols rentre dans une banlieue dortoir chez ses parents qui ignorent son addiction. Le jour, tout son temps libre tourne autour du skénan. Son mode de vie la rend anxieuse car à 24 ans, elle stagne en 3e année de licence et cumule les partiels à rattraper. La jeune fille, créoles aux oreilles et jupe sexy, est cultivée. Sous son bras, Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, dernier vainqueur du prix Goncourt du premier roman. Elle recommande de lire Crack, de Tristan Jordis, qui raconte les bas-fonds de la porte de La Chapelle. Son livre préféré est Belle du seigneur d’Albert Cohen. « J’ai commencé à traîner ici pour rencontrer des gens exotiques à la Françoise Sagan », dit-elle encore. Jusqu’à devenir accro à l’atmosphère de Sken’ City :

« C’est un vrai spectacle, comme une petite société. Tu endosses une carapace et tu deviens la personne que tu as envie d’être. »

Sa rencontre avec son mec de 20 ans son aîné semble d’ailleurs sorti d’un roman noir. Pour la soirée du 14 juillet 2012, Charlie se rend à Gare du Nord avec une copine dans l’espoir de dégoter de la cocaïne. Elles font chou blanc mais tombent sur un type drôle et un peu fou qui leur propose du skénan. C’est le coup de foudre.

« C’était romanesque. Il s’est shooté à une main dans le mollet. Je ne crois pas que beaucoup de filles seraient tombées amoureuses en voyant ça. Mais moi, ça a fait mouche. »

Le maire du village

Et le maire de Sken’ City ? Eh bien le maire c’est Momo, bientôt 40 ans et toujours un couvre-chef sur le crâne. Une cliente termine sa bouteille de Heineken et la jette par terre. « Hey ! S’il te plait ! Il y a une poubelle juste là. Va mettre ta bière dedans », la réprimande-t-il. Quelques instants plus tard, un chaland urine contre un mur à quelques mètres de là. « Oh ! Tu fais quoi là !? Il y a des pissotières juste à coté ! Ce n’est pas respectueux, ni pour les passants, ni pour nous ! », le corrige-t-il avec aplomb. L’autoproclamé « king » du village a longtemps compté parmi les principaux revendeurs de skénan. Mais il est sous contrôle judiciaire jusqu’en mai 2017. Du coup il a mis un frein à ses activités commerciales.

Le premier fonctionnaire de Sken’ City est aussi un homme apprécié de ses administrés. « Momo, c’est le seul qui t’offre une taff de crack de temps en temps. Il est humain, c’est pour ça que les gens l’aiment », vante Andrea, avec qui il s’embarque parfois dans des virées nocturnes dans les rues de Paris. Il s’est même mis dans la poche Karine, une riveraine qui a installé une banderole contre la salle shoot à son balcon. « Elle me plait bien votre pancarte ! Je suis de ton coté ! », l’interpelle-t-il, alors qu’il la croise rue Ambroise Paré. Elle lui répond par un sourire. « Bah oui, il faut être bon avec tout monde », continue le franco-algérien au physique de boxeur, catégorie poids plûme. « Moi, si j’obtiens un sourire, j’obtiens du bonheur. Ça me fait oublier la moitié de mes problèmes. Ça me fait oublier le bas-monde. »

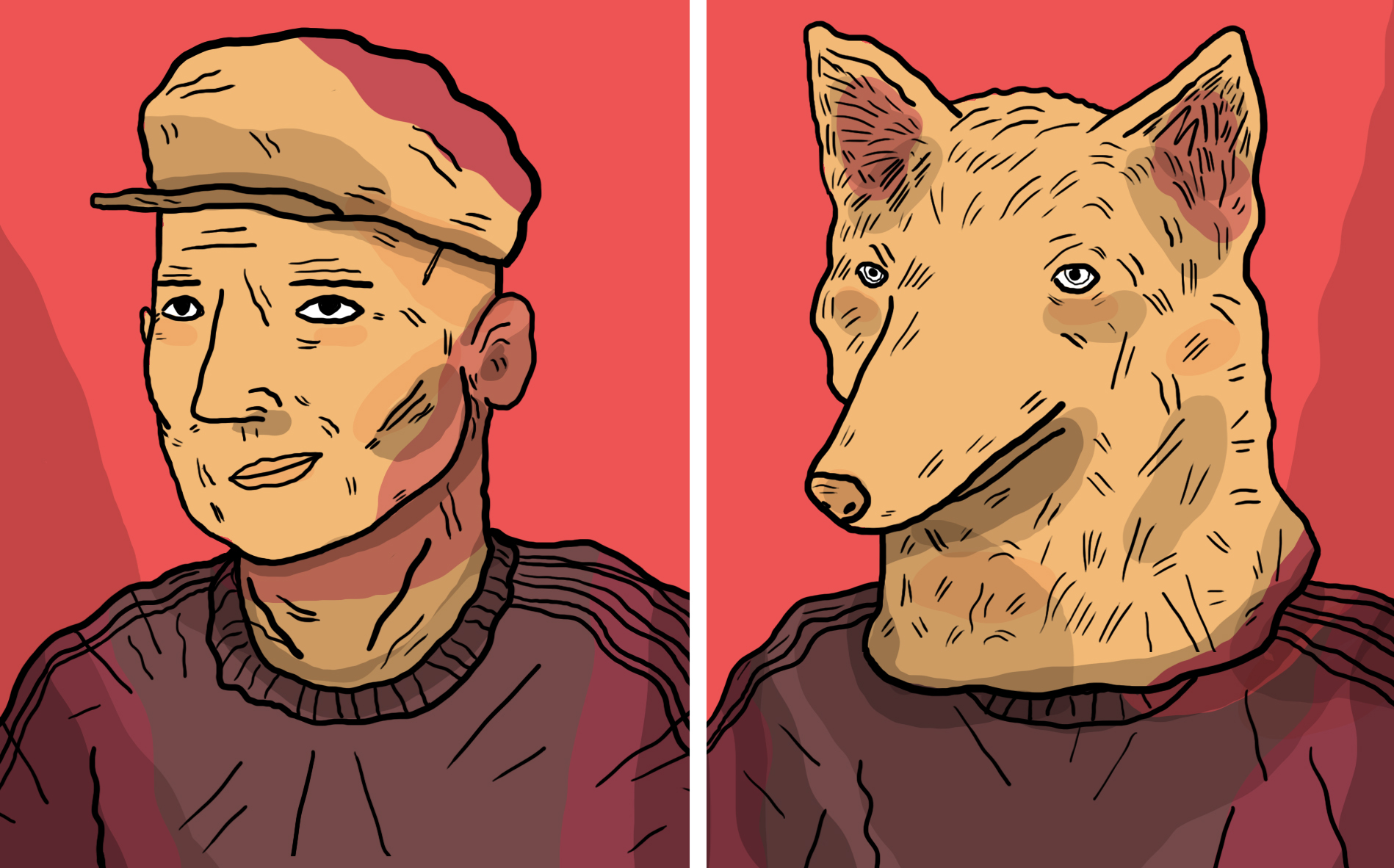

Momo n’a connu que la rue et ses magouilles. Son odyssée commence à l’âge de 12 ans quand il fugue du domicile familial, dans la banlieue d’Alger. Son crâne est bardé de cicatrices, vestiges des coups que lui infligeait son tyran de père. Dans le 18e arrondissement, sa diplomatie et sa tchatche lui ont ouvert la porte des petits business. Il en a gardé un surnom : le Loup. « Si le lion attrape un lapin, il va le manger tout cru alors que le loup va le dépecer pour s’en faire une chaussure », philosophe-t-il, dans un remake de Jean De La Fontaine. Avec sa belle gueule, il arrive à se faire loger par ses conquêtes quand il ne dort pas chez sa mère.

Dans la rue, Momo a un surnom : le loup. / Crédits : Emmanuel Bossanne

Les forçats du deal

Comment le skenan sort-il du circuit médical ? « Tu expliques au docteur que tu te chies dessus, que tu trembles, que tu ne peux plus dormir, parce que tu es en manque. Ils sont obligés de t’aider, c’est le serment d’Hippocrate », raconte un dealeur qui tient le pavé depuis presque 7 ans. Depuis 1996, une circulaire autorise en effet les généralistes à en prescrire aux usagers d’héroïne les plus en manque. Et certains baratineurs se sont infiltrés dans la brèche pour le revendre dans la rue.

L’autre moteur de Sken’ City, c’est le crack. Presque tous les corner boys du village dealent des gélules de morphine pour s’en payer. Chaque jour, des grossistes débarquent sur la Grand’ Place pour écouler leur stock de skénan, sans s’embarrasser de la revente à l’unité. Les vendeurs de rue sont leurs détaillants. « Les grossistes, ils liquident à la va-vite en cassant les prix. Et nous qu’on est là toute la journée, on fait de l’argent pour se payer nos kifs », résume l’un de ces forçats du deal. Sous nos yeux, il est hélé par un type de passage. « Je te fais 10 doses pour 20 euros », propose le grossiste. Le petit dealer accepte. Il va pouvoir doubler sa mise à la revente, soit un bénéf’ de 2 euros par capsule. En additionnant chacune de ces petites transactions, il devrait réussir à se payer une galette de crack d’ici quelques heures. Il analyse :

« Cette rue, elle t’aspire. Tu y viens une fois et c’est fini car tu peux consommer et te faire de l’argent en même temps. C’est très facile. En un mois, tu as compris le dièse. »

Get rich or die triyin’

A Sken’ City, les moyens d’obtenir quelques pièces ne manquent pas. Il y a ceux qui font la manche dans le hall de Gare du Nord. D’autres vident les distributeurs de pipes à crack pour mieux les revendre quand il y a pénurie. Certains brocantent même les cotons utilisés comme filtres lors des injections de skénan. Ils sont rachetés par les usagers les plus dépendants car le petit morceau duveteux imbibé de morphine les dépanne au réveil quand la sensation de manque est la plus forte.

Sur la Grand’ Place du village. Un jeune roumain au français impeccable débarque avec une médaille de la Vierge Marie en bronze. Il demande combien il peut en tirer. Une autre fois, c’est un reubeu musclé au combo gourmette-survêtement qui propose un iPod pour 25 euros. Andrea, le chevelu des beaux quartiers, raconte même que sur les quais du RER de Gare du Nord, un groupe de Congolais se spécialise dans le rachat d’objets en tous genres auprès des consommateurs de drogues. Lui ne fait plus confiance à personne à Sken’ City depuis qu’il s’est fait voler :

« Ce sont tous des raclures. Une fois, j’avais passé la journée à fumer du crack avec un type sympa. Je lui avais mis ma casquette sur la tête. Il a attendu que je rentre dans une épicerie prendre une bière pour se barrer avec et la revendre 5 euros. »

Sous les pieds de Sken’ City

Pour dépenser leur sous, les crackmen de Sken’ City n’ont pas besoin d’aller bien loin. « Tu vas voir, je vais descendre et tout le monde va se jeter sur moi », annonce Momo, alors qu’il s’engouffre dans la station Gare du Nord. Le maire du village est incollable sur les raccourcis du métro. Il entre par une porte de sortie, arrive sur le quai de la 4 puis prend la direction de la 5. Il atterrit sur une place carrelée où un groupe d’une quinzaine d’africains l’attend au milieu des vendeurs de babioles et de cartes téléphoniques. Leurs journées sont longues : certains ont même prévu le thermos de café.

Les « maudou » dealent des galettes de crack dans le métro. / Crédits : Emmanuel Bossanne

Eux, ce sont les « maudou », les dealers de galettes de crack. Le mot serait la contraction de Mamadou. Un surnom péjoratif pour désigner ces détaillants presque tous africains. Plus vraisemblablement maudou viendrait du wolof, une langue d’Afrique de l’Ouest, et signifie au bled un émigré. Leur monde souterrain est hermétique à celui des dealers de Sken’ City. L’un est noir, l’autre métissé. Les premiers sont dans des réseaux de trafic de cocaïne (la matière première pour faire du crack). Les seconds font de la petite contrebande de médicaments. Les deux groupes se méfient l’un de l’autre. On ne compte plus les histoires de maudous qui détroussent leurs clients ou qui les agressent.

A peine Momo a-t-il posé un orteil sur le sol du carrefour souterrain que les maudous le tchippent ou s’approchent pour passer un bras sur son épaule. L’échange s’effectue en une minute à peine. Le dealer sort de sa bouche une petite galette de crack, savamment enveloppé dans un papier plastique hermétique. Momo la récupère contre 15 euros, puis se la fourre dans la bouche à son tour. « Si les flics nous tombent dessus, il suffit d’avaler et, hop, plus rien », décrypte-t-il. Avant d’ajouter :

« Mais le problème, c’est que certains flics te saississent par le cou pour t’empêcher de déglutir. Moi, une fois, ils m’ont étranglé tellement fort que je me suis étouffé. »

Au deuxième bureau

Après avoir acheté sa galette, Momo prend la direction du « deuxième bureau » à 5 minutes à pied de Gare du Nord. C’est une sanisette de la très chic avenue de Trudaine. « Je fume ici car le quartier est plus joli et les gens sympas. Ça permet d’éviter les embrouilles », éclaire-t-il de sa voix de velours. Ses allées et venues entre ces toilettes et Sken’ City rythment sa journée.

En cette fin d’après-midi, il y a foule devant le deuxième bureau. Une trentenaire lituanienne, le visage amoché par des pustules, attend à la porte que la place se libère pour se faire un shoot. Momo, chemise rose sous un pull en V sans manche, s’aligne à sa suite. Il est rejoint dans la queue par Jeff et son chien Grisou, un SDF de 32 ans aux cheveux longs qui prend du skénan. Vlad, un colosse lituanien avec un œil au beurre noir, s’ajoute au petit groupe. Il tourne à la méthadone. Cet opiacé de substitution est un sirop conçu pour être bu. Vlad, lui, se l’injecte dans le bras pour maximiser les effets. Il utilise une seringue de 30 centimètres. Ses mains portent les marques de ces piqûres à risque : elles sont gonflées comme des baudruches.

Les sanisettes sont des lieux privilégiés pour les fumeurs de crack. / Crédits : Emmanuel Bossanne

Momo déballe une galette blanche de la taille d’un ongle, à l’aide d’une lame de cutter. « Quand un petit bout tombe par terre, je dis que c’est la part du diable », conte-t-il, tout en plaçant le morceau de crack à l’extrémité de la pipe. Il allume son briquet et fait fondre le produit jusqu’à ce qu’il soit absorbé par le filtre enfoncé à l’entrée de la canule. Il porte l’embout à ses lèvres et tire une dizaine de bouffées. A chaque fois qu’il fume, Momo s’installe face à la glace du lavabo des toilettes :

« J’aime bien regarder la grosse fumée qui circule dans le tube. »

Le crack fait son effet. Les langues se délient, les anecdotes s’enchaînent. Puis Momo devient parano. De l’intérieur, il bloque la porte de la sanisette avec son pied, persuadé que des policiers s’apprêtent à la forcer pour venir l’arrêter. Dehors il est tendu : il croit qu’une petite dame dont la poche du manteau est gonflée est une flic en civil qui cache son pistolet. « Je suis devenu parano en prison. Là-bas tous les gardiens sont Antillais alors ils connaissent l’odeur du crack. Quand je fumais, je collais mes oreilles à la porte de la cellule pour savoir s’ils allaient intervenir. », confie-t-il. Puis ses souvenirs de brutalités policières remontent un à un. Momo n’a qu’une seule crainte : La brigade anti-criminalité du 18e arrondissement.

« Ils te sautent dessus quand tu t’y attends pas et te plaquent au sol les bras écartés comme le Christ en t’écrasant avec leurs genoux. »

La colline a des yeux

Tous les jours, Monsieur le Maire effectue le trajet de quelques minutes entre Sken’ City et les couloirs du métro Gare du Nord pour acheter sa came. Mais des fois, les maudous ne sont pas là, alors il faut trouver un plan B. Direction « la colline », un four à crack qui débite des galettes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ce supermarché de la drogue est en réalité un bidonville. Il est posté sur un talus entre deux bretelles d’autoroutes, derrière la porte de La Chapelle. Pour y accéder, il faut longer une voie express’, dépasser le Indy Bowling puis bifurquer sur la droite au travers d’un grillage, juste avant le périphérique. Le chemin est périlleux. « Une des mes ex s’est prise une voiture à cet endroit », signale Momo. Au loin, une habitante du bidonville fait le trottoir.

La colline a très mauvaise réputation. Sur ce bout de terrain, les détritus et la ferraille rouillée s’accumulent au milieu de petites baraques en cartons où consommateurs et vendeurs de crack se mélangent. Ils sont tous noirs. « Je suis le seul arabe à pouvoir entrer ici », plastronne-t-il. Cet après-midi, il est accompagné de Jenny, une femme de 37 ans qui présente bien malgré ses 10 ans de consommation. Après un passage en prison pour trafic d’héroïne, elle veut se réinsérer. Elle vit dans un appartement aidé et vient de trouver un emploi dans un fast-food. Sur le chemin du bidonville, elle apprend les recettes des différents plats de l’enseigne qu’elle a griffonnées sur une serviette en papier. L’ex-dealeuse n’arrive pas à retenir les préparations et craint de faire se virer :

« Je me fais engueuler parce que je verse le lait avant le café, alors qu’il faut faire l’inverse. »

Elle sort de son porte-feuille la photo d’une jolie adolescente : c’est sa fille, qui suit un BEP coiffure. En presque une décennie à Sken’ City, ce n’est que la deuxième fois qu’elle vient acheter à la colline. « Cet endroit me fait trop flipper », confie-t-elle. Momo joue les accompagnateurs de choc pour ceux qui veulent pécho ici. « Les gens de la colline se prosternent devant moi et me considèrent comme un Dieu parce que je leur amène des personnes propres et qui présentent bien », explique-t-il en pleine bouffée de crack.

Voyage au bout du crack

Parfois, le désir de fumer est trop fort. Sur le terre-plein de la rue de Maubeuge qui fait office de salle de shoot, un consommateur de crack géorgien est à 4 pattes. « Oh la poule de compèt’ ! Il est en train de picorer sa came ! », s’exclame Andrea, pendant qu’il se prépare son fix. L’usager est en pleine hallucination, persuadé que le sol est jonché de galettes. Alors il gratte le bitume avec ses ongles en poussant de petits gémissements :

« Encore ! Encore ! »

Après la vache de la Haine, la poule de Sken' City. / Crédits : Emmanuel Bossanne

Puis un couple de consommateurs arrive en quête d’un plan galette. L’homme s’assoit sur un muret et s’endort sous les effets de la méthadone dont il vient d’ingérer un flacon. La femme, fébrile et le visage pâle, reste seule. Momo propose de l’accompagner pécho à la colline. Il est rejoint en chemin par une de ses connaissances, une armoire à glace au visage balafré et à l’accent algérien, qui lui remet de quoi payer deux galettes.

Sur la ligne 4, Momo explique à la fille que leur accompagnateur a besoin de compagnie :

« Il déprime, allongé sur son lit toute la journée à regarder le plafond. »

Sur la ligne 12, il enchaîne en lui expliquant que le loulou habite la porte de Saint-Ouen. « Ah non, je ne vais pas en banlieue, c’est trop dangereux ! », proteste-t-elle. « Mais ce n’est qu’à 4 stations de bus ! », réplique Momo, qui finit de la convaincre.

Arrivé à la colline, Momo effectue la transaction avec les dealers. Il garde un morceau de crack pour lui et remet l’autre au balafré. A sa charge de le restituer à la fille. Il se fend d’un dernier conseil :

« Tu ne lui donnes rien avant d’être chez toi. Sinon t’es cuit : tu ne pourras pas la toucher. »

Comme un aimant

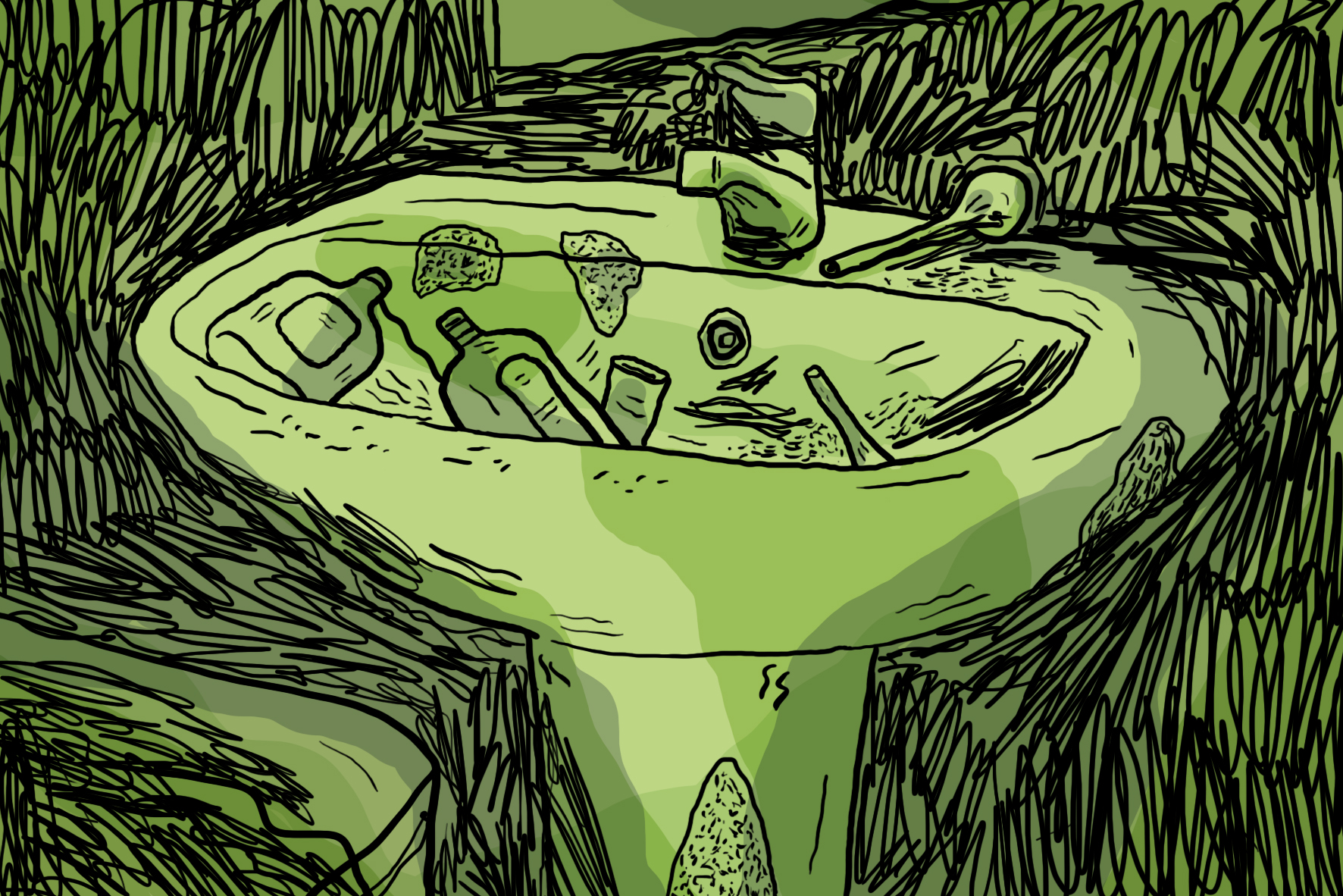

Dans les quartiers chics de Paris, Andrea, le fils de bonne famille, nous ouvre la porte de son domicile. Son bel appartement de trois pièces est un dépotoir. Un matelas jaunâtre trône dans le salon. Le sol est jonché de détritus. Les poignées des portes sont cassées. Une pipe à crack usagée traîne dans le lavabo crasseux de sa salle de bain.

L’enfant de millionnaires vit comme un mendiant. Il n’a plus de carte de crédit depuis plusieurs semaines et doit près de 1.000 euros d’amende pour tapage nocturne et des dégradations dans son immeuble. Son immense terrasse, recouverte de meubles souillés, porte les marques de ses soirées défonce. Mais il jure qu’il peut sortir de la drogue quand il le veut :

« Mon métabolisme fait que je suis peu sensible à la dépendance. Je vais arrêter d’ici quelques semaines lorsque j’irai rejoindre mon frère qui a ouvert un hôtel en Amérique du Sud. »

Puis il s’embarque dans l’explication du business plan de sa future entreprise : la vente d’arômes pour des formations culinaires. « Il y a un gros marché », s’enthousiasme-t-il.

D’autres se demandent s’ils en sortiront un jour. Momo a une fille de 7 ans. Pour elle, il aimerait arrêter et pourquoi pas retrouver un travail. Il a déjà bossé comme manutentionnaire dans un Franprix et a même géré le magasin un jour de 2011. C’était il y a 5 ans. Depuis, il vient tous les jours à son bureau de Sken’ City:

« Le crack m’énerve et m’angoisse. Mais il est collé à moi. Si je ne l’ai pas entre 16h et 22h, ça ne va pas. En trouver, c’est ça mon boulot. »

- Le prénom a été modifié

Cet article est en accès libre, pour toutes et tous.

Mais sans les dons de ses lecteurs, StreetPress devra s’arrêter.

Je fais un don à partir de 1€Si vous voulez que StreetPress soit encore là l’an prochain, nous avons besoin de votre soutien.

Nous avons, en presque 15 ans, démontré notre utilité. StreetPress se bat pour construire un monde un peu plus juste. Nos articles ont de l’impact. Vous êtes des centaines de milliers à suivre chaque mois notre travail et à partager nos valeurs.

Aujourd’hui nous avons vraiment besoin de vous. Si vous n’êtes pas 6.000 à nous faire un don mensuel ou annuel, nous ne pourrons pas continuer.

Chaque don à partir de 1€ donne droit à une réduction fiscale de 66%. Vous pouvez stopper votre don à tout moment.

Je donne

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER