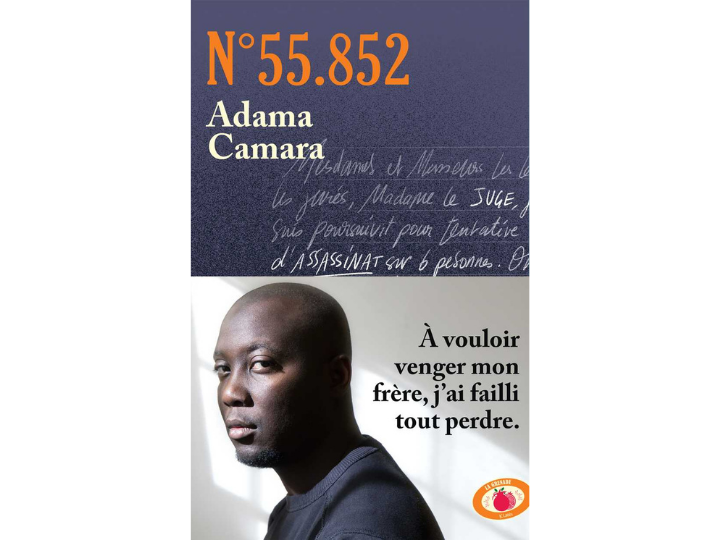

Après la série documentaire Rixes produite par StreetPress, Adama Camara publie un livre où il raconte son histoire : le décès de son frère dans une rixe, sa vengeance et ses années au placard.

« À vouloir venger mon frère, j’ai failli tout perdre. » C’est le sous-titre qui s’affiche en grand sur la couverture de N°55.852, le livre d’Adama Camara. En 2011, son petit frère Sada est poignardé à mort à la gare de Garges-Sarcelles dans le Val d’Oise. Trois ans plus tard, il se venge et tire sur le frère du responsable et ses amis présents sur place. Ils sont blessés mais échappent à la mort. Il est condamné à huit ans de prison pour tentative de meurtre.

Aujourd’hui libre, il mène des actions de terrain pour lutter contre la violence dans les quartiers populaires. En 2021, il incarne la série documentaire Rixes, où il rencontre des familles victimes des guerres de cités. Avec ce livre, il continue son combat, « pour tous les Sada ».

Le 9 février 2022, Adama Camara publie son livre « Numéro 55.852 » aux éditions JC Lattès. / Crédits : DR

StreetPress publie deux chapitres de N°55.852

C’est la première fois que je mets les pieds en prison. Je descends menotté, on me place dans une petite cellule de la taille des toilettes d’un appartement. Il y a une télévision où sont diffusées des images expliquant le fonctionnement de la prison. À la fin de la vidéo, la dernière image présente cette phrase :

« En prison, votre meilleur ami c’est la patience. »

Je retiens, je vais avoir le temps de la mettre en application tout au long de ma détention.

Vingt minutes plus tard, on me sort de la cellule pour ma mise sous écrou. Je donne mon nom, mon prénom, on me prend en photo, on mesure ma taille, mon poids, on me demande un numéro à prévenir au cas où il y aurait un problème, puis on m’attribue mon numéro d’écrou. C’est le 55.852. Je prends une douche, on me donne mon paquetage d’arrivée : un drap, une couverture, des produits d’hygiène. Je traverse le couloir de la maison d’arrêt en direction du bâtiment A, le quartier des arrivants, le surveillant ouvre la cellule 110 et j’aperçois ce qu’est la vie dans neuf mètres carrés. Le surveillant me souhaite bonne soirée et bon courage, la porte se ferme, j’entends le bruit des trousseaux, puis le silence. Un silence de mort. J’ouvre la fenêtre, je touche les barreaux.

Cette fois je suis vraiment de l’autre côté. Je suis sonné comme probablement toutes les personnes qui arrivent en prison pour la première fois. Je prépare mon lit, je mange un bout de pain avec du beurre puis je m’allonge. Les 48h de garde à vue et ma journée au dépôt m’ont épuisé. Je m’endors rapidement.

7h du matin. Je suis réveillé par le bruit des trousseaux et l’ouverture de la porte de ma cellule. Le surveillant me dit bonjour, il me demande de me préparer pour la douche. J’ouvre à peine les yeux et je réalise que les doux réveils pour donner le biberon à ma fille, c’est fini.

Aux douches, il y a quatre cabines individuelles. Nous y allons à tour de rôle, quatre par quatre. Il y a un minuteur et la durée totale de la douche est de dix minutes. Le surveillant du PIC, le poste d’information et de contrôle, dispose des boutons pour ouvrir les ailes du bâtiment. Il a aussi un bouton pour lancer et gérer la durée des douches. Il faut donc se doucher rapidement, au risque de repartir en cellule avec les aisselles pleines de savon. L’eau coule mal, les douches sont souvent sales. Il y a des rasoirs au sol, des gels douche vides et parfois des caleçons qui traînent. Des merdes aussi. Il y a donc des personnes qui chient dans les douches… les fumiers ! En repartant, je reçois une autre information. Le surveillant annonce que la promenade a lieu de 9h à 11h. On doit être habillé, chaussé et muni de sa carte de circulation.

Je me prépare. L’heure arrive et, à nouveau, je suis le surveillant dans les longs couloirs. La promenade des arrivants se situe au bâtiment A, il faut traverser l’aile ouest, ça pue. C’est celle des personnes protégées, c’est‐à‐dire les personnes accusées de viol, qu’en prison on appelle les pointeurs. Ça sent le fauve, l’homme mauvais.

En promenade, nous sommes une dizaine, nous discutons les uns avec les autres, les conversations sont répétitives : « Ça va ou quoi ? Tranquille ? Tu habites où ? T’es là pour quoi ? » Chacun est libre de dire ce qu’il veut.

Retour en cellule. Je sais que l’un de mes amis est là, Samboy, ainsi que mon petit frère Moussa, mais ils ne doivent pas être au courant de mon arrivée. J’ouvre la fenêtre et je les appelle. J’entends une voix. C’est Louty, un gars qui était avec moi au collège. D’après lui, Samboy arrive, ils sont dans la même cellule et, effectivement, quelques minutes plus tard, on discute avec Samboy par la fenêtre.

– Il faut que tu écrives au directeur de la prison pour demander à rejoindre le bâtiment A2. Et je vais gérer pour que tu sois branché.

Ça veut dire qu’il va se débrouiller pour m’obtenir un téléphone. Je le remercie et on se dit à plus tard. À l’heure du repas, vers midi, le surveillant ouvre la cellule avec l’auxiliaire. C’est un détenu qui distribue notre gamelle. Ça annonce la couleur de notre statut, nous sommes des chiens en cage.

Après mon repas, je m’allonge et je pense à ma fille, ma concubine et mes parents. Dans quel état ils sont ? Est‐ce qu’ils m’en veulent ? Est‐ce qu’ils sont en colère ? Je cogite, les heures passent, nouvelle promenade, je poste un courrier écrit pour Lydiane, je veux la rassurer et m’excuser de l’avoir abandonnée avec notre fille.

Deux heures plus tard, retour en cellule, je cogite encore. Toujours les mêmes réflexions. Toujours le silence. Jusqu’au repas du soir. L’auxiliaire me donne un grand sac avec des boissons, des chips, des gâteaux et un grand saladier. Il me précise que c’est l’un de mes amis, Danio, qui m’offre tout ça. Dans le saladier, je trouve du mafé, ça me donne un peu l’impression d’être à la maison. Je remercie l’auxiliaire, lui demande de remercier Danio, j’entends le bruit des trousseaux, la porte se ferme, j’engloutis le plat, ça apaise ma faim et me redonne un peu le moral.

On frappe de nouveau à ma porte. C’est l’auxiliaire du bâtiment A2 Nord, Bakbak du 94, il me tend un téléphone sous la porte. Respect à lui, je le remercie.

J’attends le début de soirée, j’allume le téléphone et appelle Lydiane.

Lorsqu’elle décroche, elle reconnaît immédiatement ma voix et fond en larmes en me demandant si je vais bien. Bien sûr que je vais bien, je ne laisse rien transparaître, je demande de ses nouvelles ainsi que de ma fille. Lydiane est mal, c’est hyper difficile sans moi, notre fille Alyana va bien. J’essaie de la rassurer du mieux que je peux, et je lui précise que je vais la rappeler plus tard. J’appelle ensuite mes proches : mes parents, mes amis, mon grand frère, pour les rassurer et leur dire que ça va, qu’il y a pire dans la vie que d’être enfermé dans un pays libre. Je fais un peu d’ironie, comme j’aime bien le faire dans les coups durs, mais au fond je suis mal et j’essaie à tout prix de ne pas leur montrer.

Durant cette première semaine, je rencontre un médecin pour un contrôle, je passe à l’infirmerie, chez le dentiste, on me fait une radio des poumons. Je vois le SPIP, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation, l’équivalent de la conseillère d’orientation au lycée, dont toute la France des quartiers a déjà entendu parler. Il veut connaître mes objectifs durant mon incarcération et déterminer si j’ai envie de travailler ou de réaliser une formation. Je lui confie que je suis intéressé par une formation en cuisine et pourquoi pas être auxiliaire. À la fin de cette semaine, je suis affecté au bâtiment des prévenus, les détenus en attente de jugement, dans le bâtiment A2 Nord, en cellule 210. Je fais connaissance avec mon colocataire, Nahoufel, il est déjà là depuis un an et demi. C’est un jeune de Bobigny incarcéré pour trafic de stupéfiants. Le feeling passe bien, nous restons donc ensemble en cellule.

___________________________

Le QD, mon gars. Quartier disciplinaire. Ma cellule est sale, froide, peu éclairée, il n’y a rien hormis un lit, des toilettes, un petit évier. Rien ne sépare le lit des WC. Je suis choqué. Durant les premières minutes au mitard, ce qui me marque le plus, c’est le silence, plus pesant encore que dans le reste de la prison. Je suis dans le placard du placard, la fosse du cimetière des vivants. De temps à autre, on peut entendre les hurlements de ceux qui craquent. Le mitard existe selon moi pour détruire le moral des plus récalcitrants et les forcer à être plus dociles à leur sortie du quartier disciplinaire.

Je ne pensais pas que pour mon premier passage au prétoire, en commission de discipline, on me condamnerait à des jours de mitard ferme. Mais la prison et la justice ne font aucun cadeau, même quand c’est votre première erreur. Ça me servira de leçon ! Je suis vêtu d’un simple tee‐shirt, d’un jean et d’une paire de chaussures, donc je demande au chef du mitard s’il peut me récupérer un pull. Il me répond qu’il est occupé mais que je recevrai mon paquetage en fin de journée.

En attendant, je dois me contenter des draps pour me réchauffer. Je lui fais part du parloir que je dois avoir aujourd’hui avec Lydiane et ma fille, il m’annonce alors que lorsqu’on séjourne au quartier disciplinaire, le droit au parloir se limite à une fois tous les huit jours. Donc après ce parloir, le prochain ne sera que dans huit jours.

Je suis dégoûté, énervé contre moi‐même, je vais encore pénaliser ma famille. D’ordinaire, elle me rend visite trois fois par semaine et j’ai aussi un parloir père‐enfants. C’est toujours pareil, mes actes ont une répercussion sur ma famille et pas seulement sur moi.

À midi, on nous ramène le repas. D’habitude, je n’en récupère que le pain et le dessert. La nourriture est si dégueulasse que je me paie de quoi me nourrir avec l’argent que je reçois de mes proches pour pouvoir cuisiner. Mais au mitard, c’est impossible. La seule nourriture à laquelle tu as droit, c’est celle qu’on te donne.

Ce jour‐là, le repas est composé de blé avec un petit pavé de poisson, de pain et d’un fromage blanc pour le dessert. Je le mange en méditant sur les dix jours à venir dans ce trou à rats : la prison dans la prison.

Le chef du parloir et trois surveillants me récupèrent à l’heure du parloir pour m’escorter jusqu’à ma cabine. Tout le long du trajet, nos mouvements sont bloqués ; plus aucun détenu ne circule dans les couloirs ni pour aller au sport ni pour rejoindre sa cellule ou même se rendre à l’infirmerie. Le dispositif de sécurité est plus important encore quand les surveillants circulent avec les détenus du mitard ou bien des DPS, les détenus particulièrement surveillés.

Je m’installe au parloir et j’explique à Lydiane que le matin, je suis passé en commission disciplinaire à cause d’une bagarre survenue quelques jours plus tôt et que j’ai écopé de dix jours de mitard. Malheureusement, le prochain parloir ne sera que dans huit jours. Elle a les larmes aux yeux, elle me demande si ce n’est pas trop dur pour moi d’être sans télé ni téléphone, ni rien pour me faire à manger.

– Tu vas tenir, chéri, c’est une épreuve de plus. Sois fort, si tu as des moments de flottement, pense à nous, ta famille, on a besoin de toi, tu reviendras plus fort à la maison.

Je vois à ce moment une femme qui m’aime et me donne toutes ses ondes positives pour cette épreuve. Elle ne doit pas s’inquiéter, je vais tenir, et il faut qu’elle et la petite soient aussi fortes car, là, ça va être encore plus compliqué avec le mitard. Je lui répète qu’on s’aime et qu’on va réussir à tenir. Après trois quarts d’heure, les surveillants me récupèrent. J’embrasse mes femmes avant de retourner dans mon trou.

Mon repas du soir est déjà sur place. Enfin, si on peut appeler ça un repas. Des épinards avec un steak de soja. Ça a fini aux chiottes. C’était dégueulasse.

Maintenant, lorsque la bouffe n’est pas bonne, comme chaque soir on me donne un carré de beurre et le matin une baguette, je m’en contente. La première nuit est très compliquée. Le temps ne passe pas et j’ai l’impression de dormir pendant des heures. Tu te réveilles en pensant que l’heure est passée mais tu te rends compte que tu n’as dormi que quarante minutes.

Par moments, tu peux aussi entendre un ou plusieurs détenus crier car ils craquent. Pour les fumeurs, sans tabac ou cannabis, c’est compliqué à gérer. Alors ils hurlent, tapent sur les grilles. Au mitard, si tu n’es pas fort mentalement, tu peux devenir cinglé !

Quant à la promenade, au QD, on n’en a le droit qu’à une seule, le matin entre 8h30 et 9h30, dans une petite cour de la taille d’un salon de HLM. La douche se limite à cinq minutes, deux fois par semaine. Nous sommes vraiment considérés comme des pestiférés, des moins que rien.

Je passe dix jours de souffrance en silence, au bout desquels le chef ouvre la porte de ma cellule à 8h pour me signifier ma sortie. Je retrouve ma cellule ordinaire du bâtiment A2. J’ai l’impression d’être libérable et d’être libre, alors que je suis toujours incarcéré. Sortir du mitard est un avant‐goût de liberté. Je suis presque heureux de retrouver ma cellule, la télé, mon téléphone, de revoir mes potes durant les promenades, de pouvoir aller au sport et surtout d’avoir des parloirs « normaux ». Personne n’a été installé dans ma cellule, à présent je suis déterminé à rester seul quoi qu’on me dise.

A lire aussi

- News /

- rixes /

- Prison /

- justice /

- Île-de-France /

- bonnes feuilles /

- Culture /

- Livre /

- A la une /