Sainte-Marie-au-Bosc (76) – Quand on pénètre sur les terres de Jérôme Le Banner, un drapeau américain planté sur le portail et deux affiches « Here we don’t dial 911 » font office de comité d’accueil. Sur la gauche, son « Dojo ». Au fond, un manoir de style normand où le maître des lieux habite depuis près de 10 ans. Dans une volière qui trône au milieu de son jardin, Le Banner, jogging bleu et pull moulant rouge, porte une poutre à bout de bras alors que ses deux perroquets cuicuitent. A peine sorti de la cage, « Géronimo » nous met en garde avant de nous inviter à rentrer chez lui :

« Votre cigarette là, vous avez pas intérêt à la balancer dans le jardin. Sinon je vous en colle une. Et enlevez vos chaussures ».

Gladiateur des temps modernes, Le Banner a traîné son mètre 90 aux quatre coins du globe, enchaîné knock-out et standing ovations. Champion du monde de boxe thaï, super-star du K1 pendant près de 20 ans mais aussi un temps gros bras préféré du cinéma français, l’ex-gamin des quartiers Nord du Havre, fils d’un routier fan du boxe, a pris sa retraite cet été, après un ultime combat à Saint Trop’. L’occasion rêvée de réunir ses potes du show-biz – « Clovis [Cornillac, ndlr] et Alain [Delon, ndlr] devraient être là » nous dit-il avant son dernier fight – et de raconter une vie de combats, de cinéma, de blessures et d’excès. Avant de penser à la reconversion :

« J’aimerais prendre des cours de piano et de théâtre. J’aime bien le son que ça produit. C’est comme les anciennes œuvres de Rabelais ou de Molière. Ca muscle, ça ouvre ».

Il a les yeux révolver / Crédits : Hugo Aymar pour Haytham Pictures

Comment t’es venu au sport de combat ?

Mon père faisait de la boxe à un petit niveau. J’ai commencé le judo quand j’avais 6 ans, puis le karaté et la boxe. A 16 ans, j’ai découvert Bruce Lee et le Jeet Kun Do. Je lisais ses bouquins dans mon garage que j’avais transformé en salle d’entrainement. Pendant deux étés, j’ai travaillé comme manutentionnaire pour me payer un mannequin de bois et des sacs de frappe. Au lieu de sortir le vendredi soir avec mes potes, je m’entrainais.

Un matin j’ai une révélation. Je me suis rendu compte que je voulais passer pro, que je voulais faire ça de ma vie. J’étais au lycée et mes parents refusaient que j’arrête les études avant mes 18 ans. Ce jour-là, j’ai demandé à un pion ce qu’il fallait faire pour se faire virer du bahut. Il me répond : « Il te faut au moins 3 blâmes dans une journée. » Résultat : j’ai pété une porte, j’ai pété une table et j’ai tout renversé dans le réfectoire. Pour ça je n’ai été exclu qu’une semaine ! Dans la foulée, ma mère et mon père sont convoqués au lycée. Je les croise sur le perron. Je pousse mon père et je pars pour Paris. Une amie qui habitait à Mantes-la-Jolie m’a hébergé pendant quelque temps. Puis j’ai dormi à droite à gauche, dans le métro. Je ne rêvais que de passer pro.

Une bonne droite / Crédits : Hugo Aymar pour Haytham Pictures

Les débuts sont pourtant un peu galère…

Oui, tout le monde me disait que ce n’était pas possible. En France, il n’y avait pas de poids lourds qui vivait de la boxe thaï à l’époque. On avait un complexe par rapport aux Hollandais alors qu’on avait de très bons combattants. Après quelques combats en amateur, je reprends les compétitions mais en full contact. Et là, je ne fais que gagner. Puis un jour, Pascal Iglicki [journaliste spécialisé en boxe pied-poing, ndlr] me repère. Il me propose de faire la couverture de Karate Bushido et de parler de moi au Japon. C’est là que ma carrière décolle : un mois après on m’appelle pour participer au K1.

C’est quoi l’ambiance du K1 ?

Là-bas, j’étais une star. On me baisait les pieds. Je me souviens, j’ai même signé des autographes sur des supers blousons Versace. Mais quand tu reviens en France, à part les douaniers qui aimaient un peu les sports de combat, personne ne me reconnaissait. A l’époque il n’y avait pas internet, pas d’Eurosport. Je pouvais aller faire mes courses à Lidl, tranquille. J’aimais être une star là-bas et vivre incognito ici. Au Japon, on ne nous prenait pas pour des teubés… J’ai eu un peu plus de mal quand il y a eu tout cet engouement en France autour de moi. À un moment, tu ne contrôles plus tout ça. J’ai fait des arts martiaux pour développer une philosophie sportive de la vie, pour avoir une vraie recherche sur le corps humain. C’est ça qui m’intéressait. Pas le buzz.

Tu te souviens de ton premier combat en K1 ?

Bien-sûr. C’était contre Nokveed Devy, un Thaïlandais qui sortait de prison après avoir tué un mec dans le bus d’un high kick en pleine tête. Je me souviens tout particulièrement du premier coup de pompe que je prends. Je le bloque avec le tibia et je me dis : « oh ça va, ça fait pas si mal que ça. » Le combat a duré 5 rounds et j’ai gagné aux points. Je pense que le mec avait dû prendre des trucs parce qu’il avait pris beaucoup de coups !

On n’a pas du tout parlé de l’épisode Don King. C’est quoi cette histoire ?

J’avais fait des photos pour une marque de boxe qui s’appelait Walter. Pendant le shooting, le patron m’explique qu’il est pote avec Jean-Christophe Courrèges [entraîneur de Fabrice Tiozzo, ndlr] et que parfois il lui présente des boxers. Je lui dis que ça pourrait m’intéresser de combattre pour quelque temps en boxe anglaise.

Le soir même, Jean Christophe Courrèges m’appelle. Il me dit : « Il parait que tu sais bien boxer avec les jambes, mais est-ce que tu sais te déplacer ? » Je dis ouais. Il me dit : « Bon bah j’ai un combat pour toi dans 3 semaines au Portugal. » J’lui dis : « roule, let’s go ! » J’y vais, je mets le mec K.O au 3e round. Dans la foulée, il me propose d’aller s’entrainer aux Etats-Unis, avec Don Turner, l’entraineur d’Holyfield [champion du monde poids lourds, ndlr]. Don King me voit boxer et il décide de faire de moi son « white hope », son espoir blanc. J’ai signé mon contrat chez lui à Miami. Je suis arrivé, il y avait 4 avocats. Et lui au milieu.

Comment ça se passait là-bas ?

Je ne faisais que m’entraîner. On était logé dans un grand camp et il n’y avait rien à faire aux alentours. La seule distraction, c’était d’aller au Drugstore qui était à 5 bornes. On se faisait chier, t’imagines même pas !

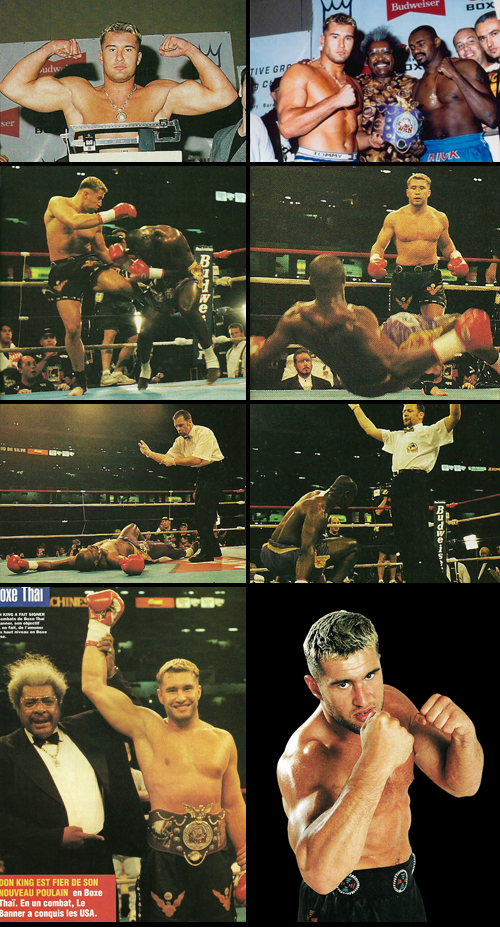

(img) Jerome, époque Don King – Karate Bushido (octobre 1998)

C’est aussi à cette époque que Courrèges m’a emmené combattre dans les prisons américaines comme il l’avait fait pour Tiozzo. Le but c’était de m’endurcir. J’ai aussi boxé dans de vieux gymnases où j’étais le seul blanc. Là, c’était la bagarre mon pote. Les mecs étaient chauds bouillants. Et puis je venais de la boxe thaï, donc je n’avais pas une bonne garde. Je m’en prenais plein la gueule, mais j’y allais à fond.

Comment l’ont pris les Japonais ?

Au début, ça les a fait marrer. Ils ne me croyaient pas. Sauf que quelques semaines après avoir signé, Don King leur envoie une lettre dans laquelle il explique que j’étais en contrat avec lui. Là, leur réaction a changé de tout au tout. J’étais déjà un demi-Dieu, là je suis carrément devenu un Dieu.

C’est à ce moment que tu décides de repartir au Japon.

Ouais. Je me fais vite chier en boxe anglaise. Après avoir disputé un championnat du monde de boxe thaï à Atlanta, je me rends compte que le Japon me manque. Samy Khebchi, un pote promoteur en France, se démerde avec les avocats et casse le contrat de Don King. Dans la foulée, je repars en K1. Et là, avec mon bagage technique de boxe anglaise et la confiance dans la tête, je mettais K.O n’importe qui. J’avais 29 ans, je les niquais tous. J’étais une machine. Dès que les mecs me rencontraient, ils avaient peur. Je le sentais dans les vestiaires. Genre Filho, un Brésilien qui était la bête noire de tout le monde. Je l’ai combattu dès mon retour et le mec je l’ai mis sous assistance respiratoire. Le revers du truc, c’est que je m’entraînais moins.

C’est aussi à ce moment que t’as pris ta plus grosse dérouillée.

Ouais, contre Hunt, un mec qui faisait de l’UFC. C’était une période de ma vie où on disait que le seul mec qui pouvait me battre c’était moi-même…

Quand as-tu commencé à perdre pied ?

En 2002. Je m’étais pété le bras contre Hoost, en demi-finale du K1. C’est là qu’a débuté ma crise de la trentaine. Je picolais beaucoup. J’en avais plus rien à foutre. Ca faisait un petit bout de temps que j’étais en K1 et aller au Japon, c’était comme aller à l’usine pour moi. Je boxais 5 fois par an. Je ne pouvais plus supporter le rythme. Et puis, la vie était devenue un peu trop facile. Trop d’argent, trop de gonzesses. Je ne profitais de rien.

"Talking to me ?" / Crédits : Hugo Aymar pour Haytham Pictures

Mais tu continuais à boxer.

Bien sûr, mais j’étais out avant de monter sur le ring. La vieille du combat contre Hunt, j’avais pris au moins 5 ou 6 Stilnox avant de me coucher. Je me souviens, je dormais avec mon pote et en pleine nuit, je me réveille entouré de gonzesses. C’était des filles qu’on avait rencontrées dans le hall de l’hôtel, des membres du Cirques du Soleil. Moi je ne voulais même pas niquer, mais j’avais besoin de gens autour de moi. Je ne voulais pas que le temps me rattrape.

Comment t’as fait pour remonter à cheval ?

En bossant encore plus. L’entraînement, c’est ma drogue. J’ai besoin de me faire mal, de me bouger le cul. Huit mois après la dérouillée, je reprenais Hunt à Bercy. J’y suis allé sans pression. Pour moi, je ne devais rien aux Français. J’ai demandé à un ami de m’entraîner à la maison, puis en Thaïlande. Je m’étais préparé à fond pour ça. Je gagne à Bercy contre Hunt, puis en demi-finale du K1.

Quel rôle a joué ta femme dans cette histoire ?

La rencontre avec ma femme finit de me remettre en selle si tu veux. Quand je l’ai rencontrée, il y a 6 ans sur le tournage de Fatal Bazooka, ça a été le flash : je savais exactement à quoi elle pensait. C’était cosmique. J’étais avec quelqu’un et je me suis dit qu’il fallait que je la quitte pour Mélissa, alors que je lui avais à peine parlée.

Le lendemain je la vois, elle travaillait sur le tournage comme assistante à la vidéo. Et y’a un truc chimique qui se fait. Tu sais, on dit souvent qu’à la base on est des minéraux. Et un coup de foudre c’est comme 2 moitiés d’une même pierre qui se retrouvent et finissent par faire un. C’est un peu ce que j’ai ressenti.

Dans quelques semaines, tu pars à la retraite. Est-ce que, physiquement, tu ne te sens plus de continuer ?

Ouais, le corps ne suit plus. J’ai eu le bras pété, deux fois, 25 vis. Je me suis fait les ligaments, les tibias. Ma cloison nasale a été détournée après un coup de genou. Je pense que d’ici pas longtemps, un brin d’herbe pourrait me faire douiller. Pendant quelques années, j’ai quand même été à la limite. Mais je ne vais pas pleurer.

Après ma blessure contre Hoost, je suis allé voir un professeur de médecine à Paris. Après une prise de sang, il me convoque dans son bureau : « Monsieur Le Banner, vous avez 30 ans, il va falloir penser à faire autre chose. Vous avez un staphylocoque et très peu de cal osseux. Ce n’est pas bon ». Dix jours après, je partais au Brésil pour m’entraîner au ju-jitsu.

La gueule de l'emploi / Crédits : Hugo Aymar pour Haytham Pictures

En plus des sports de combat, tu t’es assez vite lancé dans le ciné. Comment ça s’est fait ?

Alors que je boxais en K1, Thomas Langmann m’a contacté. Il me propose de jouer dans Asterix et Obelix aux J.O. Je refuse. Je lui balance que je n’ai pas envie de faire de la figuration. Sauf qu’il avait un vrai rôle à me proposer : celui de Claudius Cornedurus, le bras droit de Brutus [Benoit Poelvoorde, ndlr]. Et là j’ai eu un doute. J’étais parti de l’école il y a un bout de temps et je ne savais pas si j’étais capable de jouer la comédie.

On a travaillé pendant 2 / 3 jours dans les bureaux de Langmann et un après-midi il me fait passer un essai caméra. Je vois le gros Gérard [Depardieu, ndlr] arriver. Il y avait aussi Uderzo, la fille d’Uderzo. Je sentais de sous les aisselles, je peux te le dire !

T’as quoi en tête quand tu débarques dans ce nouveau monde ?

C’était impressionnant. Je commence par le film le plus cher du cinéma français et je tourne avec des légendes : Delon, Depardieu… Mais bon le tournage se passe très bien. C’était comme une grande colonie de vacances. On était à Alicante. Ma fille courait partout, elle s’amusait avec Delon, avec tout le monde. On était une équipe soudée.

Ce sont restés des amis ?

Pas tous. Delon, oui. Il va peut-être venir à Saint-Tropez [pour son dernier combat, ndlr]. Clovis c’est mon parrain du cinéma. Poelevorde, on a fait pas mal de fête ensemble, c’est un mec super génial. On s’est beaucoup vu pendant sa période de dépression. Il me faisait des listes de livres à lire, comme Clovis.

J’ai croisé Dubosc récemment, on s’est salué chaudement. Après Asterix, il m’avait dit qu’il voulait que je joue dans Disco. Je devais faire le rôle de Samuel le Bihan. Mais mon genou était niqué. Mais bon. Il a tenu sa promesse, ce qui est plutôt rare dans le milieu. Depardieu, on a des amis en commun, dont Nounours, le mec qui s’occupe de lui, mais ça ne va pas plus loin. Ce n’est pas un milieu où on se fait des amis. C’est surfait, c’est une pièce de théâtre.

Parmi les films dans lesquels t’as joué, y’a Babylon A.D. C’était quoi l’ambiance du tournage ?

Une ambiance de merde. J’avais une scène avec Vin Diesel et il ne voulait pas s’entraîner. Après plusieurs jours à l’attendre à la salle de sport, je décide d’aller le voir dans sa loge et je lui gueule dessus. Le lendemain matin, le mec vient et ça se passe super bien. Sur ça, je me pète le genou et le tournage est arrêté. Quand je reviens sur le plateau à Bratislava, le mec refuse de tourner la fin de la scène. Ni une, ni deux, je repars dans sa caravane et je le secoue : « Va te faire enculer ! Moi quand j’étais gosse, je rêvais de faire des films d’actions et là tu me casses mon rêve. Toi demain, quand tu vas raser ton crâne, t’en auras rien à foutre de ce film. Mais moi t’as cassé mon rêve. Tu me parlais de combat mais y’a que dalle, t’es un zeub donc ciao. » Il est minuit quand je pars de sa loge et là Robert, la doublure crâne de Vin Diesel, m’appelle. Il me dit « Vince est ok, tu peux revenir ». On a retourné la scène en à peine 3 heures.

Tu joues toujours des rôles de gros balèzes quand même.

Ouais c’est vrai. J’aime aussi me travestir. C’est pour ça que j’ai bien aimé le rôle dans Fatal de Mickael Youn. Plein de gens m’avaient déconseillé de le faire : « Mais non, tu ne devrais pas faire ce rôle, le PD refoulé qui aime le chanteur ». Pour moi ce n’est pas un problème. Je me fous de mon image. Depardieu m’a dit un jour que ce qu’il aimait chez moi, c’est que j’arrivais à rire de moi-même et que c’était peut-être le plus dur à faire quand t’es acteur.

J’adorerais aussi jouer des rôles plus dramatiques, genre un avocat qui perd sa femme et qui revient au top grâce à une belle affaire. Une histoire de rédemption.

A un moment, tu as aussi été la coqueluche de Showbiz, notamment de pas mal de rappeurs dont Joey Starr. Tu l’as connu comment ?

Je l’ai connu il y a 20 ans. C’était au début de ma carrière au Japon. Un ami m’a présenté à un certain Stéphane, un mec plutôt connu dans le milieu du rap, qui avait la particularité d’être en chaise roulante. Un jour, ce dernier m’explique qu’il est très ami avec Didier et Bruno et il me propose de les rencontrer. Je lui dis roule. Je me rappelle, c’était dans un petit pavillon du 9-3. Je m’entraînais sur leur musique, c’était impressionnant.

Didier et moi, on a plein d’histoires. Des bonnes comme des mauvaises. A un moment donné, il faisait beaucoup de conneries. Béatrice [Dalle, sa femme à l’époque, ndlr] m’appelait la nuit en pleurs. Didier, je ne peux pas tout dire, mais c’est le poète des temps modernes. C’est le Patrick Dewaere du cinéma français. Il a un moteur qui est trop puissant par rapport à sa carrosserie. Parfois, je l’emmenais à côté de Beaubourg à l’école de théologie. Il est très loin d’être con.

J’ai vu que tu connaissais aussi Médine.

Médine, on vient du même quartier, on a grandi à 400 mètre l’un de l’autre. Un jour, un de mes cousins me dit : « tiens écoute un morceau, c’est un mec qui vient du Havre, Medine. » J’écoute et j’ai trouvé les textes cools. Médine c’est un érudit. Moi, j’aurais aimé faire mon entrée à St Tropez avec lui… Mais on m’a dit gentiment « c’est compliqué ». Il n’a pas la bonne barbe.

En 2012, on parle de toi pour une affaire autour de trafic d’hormones de croissance. C’est quoi cette histoire ?

Ouais mais c’était rien de tout. Ce mec était dans le milieu du bodybuilding, c’était un pote. Il vendait des compléments alimentaires, des trucs comme ça. Et moi, je voulais lui commander de la Somatomax, un médicament que je prends pour mieux dormir. Mais il vendait aussi de la Somatotropine, de l’hormone de croissance. Je lui demande s’il a de la Somato en pensant qu’il me livrerait mon médoc’, sauf qu’il se trompe. Un jour, je suis convoqué au 36 parce que les policiers ont perquisitionné son domicile et y ont trouvé mon nom. Mais ça ne va pas plus loin. Je ne suis aucunement inquiété. Alors que je rentre chez moi, une pote m’appelle et me dit que cette histoire est sortie un peu partout dans la presse. Ma fille, on l’emmerdait à l’école en disant que j’étais un drogué, que je vendais de la came.

T’as jamais souffert du manque de reconnaissance au Havre ou en France ?

Si. Au Havre, pendant quelques années, les RG colportaient des rumeurs sur moi. Certains disaient que j’avais fait de l’extorsion de fonds, que j’étais un bandit. A un moment, je pense que mon image a beaucoup été associée au milieu de la boxe. C’est vrai que je connaissais quelques mecs un peu louches. Mais bon, aller au restau avec quelqu’un ne veut pas dire que tu baignes dans ses combines. Ça c’était vers 2002-2003. Récemment ma mauvaise image a été lavée par le combat qu’on a organisé aux Docks en 2014. Et aujourd’hui, j’entraîne le maire du Havre à la boxe anglaise. C’est derrière moi tout ça.

Cet article est en accès libre, pour toutes et tous.

Mais sans les dons de ses lecteurs, StreetPress devra s’arrêter.

Je fais un don à partir de 1€ 💪Si vous voulez que StreetPress soit encore là l’an prochain, nous avons besoin de votre soutien.

Nous avons, en presque 15 ans, démontré notre utilité. StreetPress se bat pour construire un monde un peu plus juste. Nos articles ont de l’impact. Vous êtes des centaines de milliers à suivre chaque mois notre travail et à partager nos valeurs.

Aujourd’hui nous avons vraiment besoin de vous. Si vous n’êtes pas 6.000 à nous faire un don mensuel ou annuel, nous ne pourrons pas continuer.

Chaque don à partir de 1€ donne droit à une réduction fiscale de 66%. Vous pouvez stopper votre don à tout moment.

Je donne

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER